Una strategia comune di lotta verso il superamento del Modo di Produzione Capitalista

Capitale e natura – Seconda parte parte – Capitolo 9

Il controllo e la redistribuzione delle ricchezze naturali in chiave sociale ed ecologica, se pur realizzabile attraverso il superamento del sistema capitalista, che per i comunisti si pone nel processo di costruzione del socialismo, non può essere da questi ignorata negli andamenti correnti, nazionali e internazionali, anche in quelli che stanno caratterizzando questa fase.

L’attuale crisi del capitalismo, già sottolineata e analizzata più volte dalla Rete dei Comunisti come crisi sistemica, si sta evidenziando anche in una mai sperimentata prima crisi ecologica, prima fra tutti quella energetica, ma anche di tipo climatico, di inquinamento, di reperimento delle materie prime, di smaltimento dei rifiuti, di mobilità, ecc.

Al momento nel mondo circolano tra gli 800 e i 1.000 milioni di autoveicoli, con un aumento di circa 50 milioni all’anno; il consumo di petrolio al giorno nel mondo è di circa 100 milioni di barili (circa 159 miliardi di litri, 135 miliardi di chili); i circa 40 milioni di autoveicoli circolanti, per parlare solo di quelli italiani, richiedono 40 miliardi di litri di carburante all’anno; nel 2004 (ultimi dati disponibili aggiornati) nel mondo è stata erogata energia per circa 15 TW (15 mila miliardi di watt), dei quali circa l’85% da combustibili fossili (petrolio, gas, carbone); nel 1900 si sono immesse in atmosfera circa 1 miliardo di tonnellate di CO2, nel 1950 circa 5 miliardi di tonnellate, nel 2000 circa 30 miliardi di tonnellate; solo in Italia si producono circa 120 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno (circa 30 milioni di rifiuti urbani, circa 50 milioni di rifiuti speciali, circa 40 milioni di inerti); circa il 75% della popolazione mondiale, cioè quella appartenente ai cosiddetti paesi in via di sviluppo, consuma il 25% dell’energia prodotta in un anno, mentre è esattamente il contrario per quel 25% di popolazione dei paesi industrializzati.

Questi sono solo alcuni dati che danno però alcune indicazioni del problema.

1 La crisi energetica

Siamo attualmente nella fase di “picco” dell’estrazione del petrolio a livello mondiale, cioè nelle condizioni attuali non sarà possibile aumentarne la sua produzione. Questo non significa che i giacimenti siano esauriti, ma che ce ne sarà sempre di meno disponibile. Questo apre scenari nuovi a livello mondiale, relativi al come e dove andare a prendere il petrolio. Si tratterà di incrementare l’azione colonialista e imperialista, compresa l’opzione bellica, oppure diventare “amici” di chi possiede il petrolio e nemici dei loro nemici.

Bisognerà andare a cercarlo in qualunque angolo del mondo: nei mari profondi, nelle foreste tropicali, nelle distese ghiacciate dell’Artico, nelle paludi africane, ecc. con tutti i problemi ambientali e sociali che ne conseguiranno, che saranno decisamente maggiori di quelli visti fino ad ora, e l’inevitabile aumento dei costi di estrazione e quindi dei prezzi di vendita.

Il petrolio e le altre fonti fossili al momento sono indispensabili e, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico, di fatto insostituibili.

Le principali fonti di energia usate attualmente nel mondo sono per il 34% petrolio, 27% carbone, 21% gas naturale, 9,5% biomasse, 5,5% nucleare, 2,3 % idroelettrico, 0,7% altre rinnovabili (eolico, fotovoltaico, geotermico), quindi per l’82% da fonti fossili (senza considerare il nucleare che ha comunque bisogno principalmente di uranio).

L’energia nucleare, sulla quale si è riaperto il dibattito politico in Italia visto la decisione di reintrodurla e il referendum che vuole impedirlo, può produrre esclusivamente energia elettrica, che attualmente in Italia è tra il 20% e il 30% dell’intero fabbisogno energetico. A livello mondiale la produzione di energia nucleare copre il 17% del fabbisogno di energia elettrica, pari al 7% circa di energia complessiva. Se anche in Italia volessimo arrivare a tale percentuale, dovremmo istallare 8-10 reattori nucleari di nuova generazione, che coprirebbero appunto questa percentuali degli attuali consumi di energia elettrica. E il restante 83% di energia elettrica necessaria? E il restante 93% di energia complessiva? E con quali costi economici? Attualmente costruire una centrale nucleare “di nuova generazione” come le EPR da 1600 Mw (quelle che si vorrebbero costruire in Italia), è stato stimato che costerebbe circa 3 miliardi di euro, ma mettendo in relazione i consuntivi della costruzione delle precedenti centrali nel mondo di “vecchia generazione” con i preventivi di quelli di nuova generazione, il costo reale prevedibile non scende sotto i 4-5 miliardi di euro. Questo se viene costruita nei tempi previsti, che sono circa 5 anni, ma normalmente slittano al doppio o quasi, con un notevole aggravio di costi, come sta avvenendo ad esempio nella finlandese Olkiluoto 3, la più avanzata in costruzione e che sarà pronta, forse, nel 2012. In forte ritardo nella consegna (la fine lavori doveva avvenire nel 2009) per i tanti problemi incontrati, ha già fatto arrivare i costi a 6 miliardi di euro, a fronte di un costo preventivato di 3,2 miliardi.

Enormi sono anche i costi di gestione relativi alla sicurezza, manutenzione e smaltimento delle scorie, dismissione dell’impianto. Cifre esorbitanti, enormemente al di sopra di qualunque altra centrale elettrica, che non possono in nessun modo giustificare il potenziale risparmio energetico in esercizio, visto anche la durata di un una centrale nucleare che si aggira attorno ai 30- 35 anni.

Come non lo può giustificare la relativa diminuzione di immissione di CO2 con l’utilizzo di questa fonte energetica. Infatti ad un presunto contributo alla soluzione di un problema ambientale e sociale (immissione di CO2) che si verificherebbe solo e comunque nella fase di produzione dell’energia, se ne creerebbero altri non meno importanti del primo. Basta considerare i problemi relativi allo smaltimento delle scorie radioattive, a quello della dismissione della centrale e fine attività, oltre ai problemi di carattere politico-economico relativi alla dipendenza dai paesi possessori di uranio o agli scenari internazionali che si potrebbero aprire per il controllo dei giacimenti, o quelli legati agli sviluppi bellici nucleari, visto lo stretto legame tra nucleare civile e quello militare, generati da un’accelerazione nella costruzione di armamenti di questo tipo. A questi vanno sommati quelli dei possibili incidenti, come abbiamo visto in Giappone, solo per citare il più recente ed eclatante.

Problemi che in gran parte potrebbero essere risolti, almeno a detta di alcuni ricercatori e sul quale altri nutrono perplessità, con il nucleare di fusione invece che l’attuale di fissione. Ma la ricerca in questo campo, iniziata più di 50 anni fa, e ancora molto lontana da produrre un qualsivoglia minimo risultato.

Questo quadro sul nucleare rende esattamente l’idea del perché nel mondo sta diminuendo l’utilizzo di questa fonte energetica, del perché nessuna azienda privata si addossa l’onere della costruzione di nuove centrali senza un massiccio intervento di denaro pubblico, sopratutto in fase di sforamento dei tempi di costruzione previsti, come accaduto in tutte o quasi le opere di costruzione nel passato, del perché gli investitori privati pretendono altissimi tassi di interesse sui capitali impiegati.

In Germania non si costruisce più una centrale nucleare dal 1989 e attualmente sono in funzione 17 reattori nucleari, nel 1989 ne erano 26. Anche la Francia, tra i maggiori produttori al mondo di energia nucleare, in questi ultimi 10 anni non sta aumentando il numero di reattori, attualmente ne ha in uso 58 e per uno dismesso nel 2010 ne prevede l’allacciamento di un altro nel 2015 (attualmente in costruzione) e sta destinando sempre meno energia nucleare al proprio fabbisogno energetico. Di fatto, nonostante le dichiarazione di Sarkozy di voler ridare impulso al nucleare (dichiarazioni fatte prima del disastro di Fukushima), in Francia la domanda di energia elettrica interna aumenta e non viene potenziata l’energia nucleare.

Se quindi l’energia nucleare, per quanto detto sopra, non può essere l’alternativa, allo stato attuale della ricerca e della tecnologia, non si intravede una rosea prospettiva neanche sulle fonti rinnovabili, sia per quanto riguarda quelle di tipo “classico” (idroelettrico e geotermia) che di tipo “nuovo” (solare, eolico, biomasse). A meno che, ad esempio, non si incrementi ancora di più la distruzione forestale (energia da biomasse), la produzione di agrocombustibili, la modifica di ampi territori per nuovi impianti idroelettrici, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista dell’impatto ambientale e sociale.

Nel 2009 in Italia la produzione di energia da fonti rinnovabili ha coperto il 19,5% del fabbisogno di energia elettrica, che significa meno dell’8% del fabbisogno energetico complessivo. Per capire meglio questo dato, di questo 19,5% il 13,7% è stato di tipo idroelettrico e il restante 5,8% dalla somma del fotovoltaico (0,3%), geotermico (1,5%), eolico (1,7%), biomasse (2,3%).

Per quanto riguarda il computo dell’energia da biomasse c’è da dire che in queste in Italia viene conteggiata anche quella derivante dall’incenerimento indifferenziato di rifiuti, nonostante che le direttive della UE indicano come rinnovabile solo la combustione di rifiuti di tipo organico. Pertanto la percentuale reale di energia elettrica da biomasse è di circa 1,5% e quindi quella totale di energia elettrica da rinnovabili non è il 19,5% ma circa il 18,5%, e quindi il 7,4% sul totale di energia necessaria. L’energia idroelettrica ha avuto un andamento altalenante, mantenendosi comunque pressoché costante (a parte un netto calo tra il 2003 e il 2007), ma non si intravvedono possibili sviluppi nel futuro, almeno per quanto riguarda la possibilità di grandi impianti.

Le altri fonti rinnovabili invece hanno avuto un netto e costante incremento, sopratutto l’eolico e le biomasse. E’ evidente che comunque questi numeri ci danno l’idea di come, al momento attuale, stiamo parlando di percentuali assolutamente irrisorie per l’apporto di energia elettrica e assolutamente insignificanti per l’apporto complessivo di energia.

Le direttive UE riconoscono come energie rinnovabili quella solare, quella eolica, quella idrica, dalle biomasse di tipo organico, quella geotermica.

Con questi numeri l’Italia si pone al quinto posto in Europa (Europa dei 15) per quanto riguarda la produzione di energia da rinnovabili, dietro, in ordine, a Germania, Svezia, Francia, Spagna.

La direttiva europea dell’aprile 2009 stabilisce che per il 2020 tutti gli stati membri dovranno arrivare almeno ad una media del 20% di energia da fonti rinnovabili sul totale di energia necessaria (nel 2005 l’Unione Europea era al 11,5%). Per l’Italia è stato stabilito l’obiettivo del 17%. Un obiettivo lontanissimo dal 7,4% del 2009, anche in virtù del fatto che è quasi impossibile sviluppare nuovi impianti idroelettrici di grandi dimensioni.

2 Domande e ipotesi per la costruzione di un fronte anticapitalista sulle tematiche ambientali

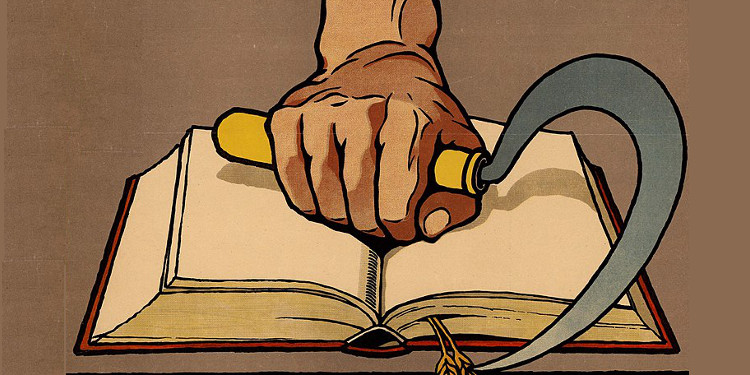

Non spetta ai comunisti dare soluzioni all’interno della permanenza del Modo di Produzione Capitalista. I comunisti hanno il compito di acutizzare le contraddizioni, di creare i presupposti della trasformazione radicale della società in un’ottica di superamento del Modo di Produzione Capitalista e per la costruzione del processo socialista.

In questo quindi è possibile immaginare ipotesi e porre tentativi all’interno dell’attuale sistema di produzione anche nelle questioni ambientali, come processo tattico nella visione strategica del suo superamento.

Prima di tutto bisogna sottolineare che se è vero che le lotte sull’ambiente tendono a scontrarsi con gli assetti del potere capitalistico, esse non assumono spontaneamente una dinamica anticapitalistica e socialista convergente con le lotte dei movimenti sociali e dei lavoratori, se non interviene un soggetto cosciente portatore di un progetto di ricomposizione del fronte di lotta e di un disegno strategico di trasformazione sociale radicale.

Come è vero che tale dinamica non può prescindere da quella della comprensione della nuova composizione di classe, e da come questa può riconoscersi come tale e quindi ricostruire una propria coscienza.

Questi sono probabilmente i primi terreni di potenzialità su cui lavorare.

E’ necessario quindi fin da subito unire le questioni ambientali alle dinamiche attuali della soluzione politica del conflitto capitale-lavoro, collegando la contraddizione capitale-natura allo sviluppo delle lotte sociali e del conflitto di classe in un programma di controtendenza.

Allora è fondamentale in questo momento affrontare le questioni ambientali anche ponendoci alcune domante da cui partire, per perfezionare la nostra impostazione teorica e creare il nostro agire politico, sostenendo proposte credibili e praticabili già dall’immediato.

In questo documento vogliamo porne alcune, come abbiamo fatto nel documento politico per la terza Assemblea Nazionale della Rete dei Comunisti.

Come è possibile coniugare l’occupazione con la riduzione della mercificazione e del consumo consumistico di beni e servizi? Considerando il limite della natura, sia in “uscita” (prelievo di materie prime, risorse energetiche, ecc.) che in “entrata” (immissione di inquinanti, immissioni di scarti e rifiuti, ecc.) e il suo attuale squilibrato e sfrenato sfruttamento, cosa comporterebbe la diminuzione dell’utilizzo della natura nella produzione, distribuzione e consumo, sia nei paesi centrali che in quelli della periferia produttiva, all’interno dell’attuale sistema economico e sociale? Di fronte agli effetti devastanti dell’attuale mondializzazione del capitale, che si manifesta palesemente con l’imposizione del sistema colonialista e imperialista anche in campo ambientale, come ci si pone rispetto all’auspicabile evoluzione dei rapporti complessivi di produzione, in un ottica di sviluppo della qualità della scienza e della ricerca come strumento di miglioramento delle forze produttive, sia a livello locale che globale? Data l’attuale incapacità di utilizzare sufficientemente altre fonti energetiche se non quelle esauribili, come è possibile sviluppare una politica energetica ecologicamente e socialmente sostenibile? Le questioni sono assolutamente complesse e meritano, come cercheremo di fare anche oltre questo documento, approfondimenti che evitino banalizzazioni e superficialità, ma anche la tentazione di risposte “preconfezionate” con la presunzione di essere universali e risolutive.

Gli attuali conflitti sociali sulle questioni ambientali, si sono espressi fino ad oggi in molti casi in modo parcellizzato, su specifiche tematiche e vertenze locali, che raramente hanno avuto una percezione generalizzata e unificante della contraddizione capitale-natura interna al conflitto capitale-lavoro.

Crediamo quindi che l’impegno debba essere prima di tutto quello di favorire l’incontro, il confronto e la connessione di tutte le espressioni organizzate del conflitto, su un terreno che abbia come discriminante la valenza anticapitalista, antimperialista e dell’indipendenza. Questo per creare le condizioni che sappiano anche generare, dal basso, un raccordo soggettivo unificante dei movimenti sociali, del sindacalismo di classe, della rappresentanza politica anche sulle questioni ambientali e su quelle contro la guerra perché tra loro strettamente legate, che unisca le lotte nei posti di lavoro con quelle nei territori.

Si possono cominciare a formulare delle ipotesi, sia su scala globale che locale, che abbiano un valore teorico e strategico, ma anche che cerchino di relazionarsi con l’attuale e che leghino la sostenibilità ambientale con quella sociale.

Qui ne vogliamo porre alcune che non hanno certo la presunzione di essere esaustive, ma da una parte quella di arricchire il dibattito e stimolarlo e dall’altra individuare alcuni terreni politici possibili da percorrere, per avviare un agire politico, si perfettibile, ma anche fin da subito.

3 Per un programma minimo di classe tattico su vertenze socio-ambientali in Italia

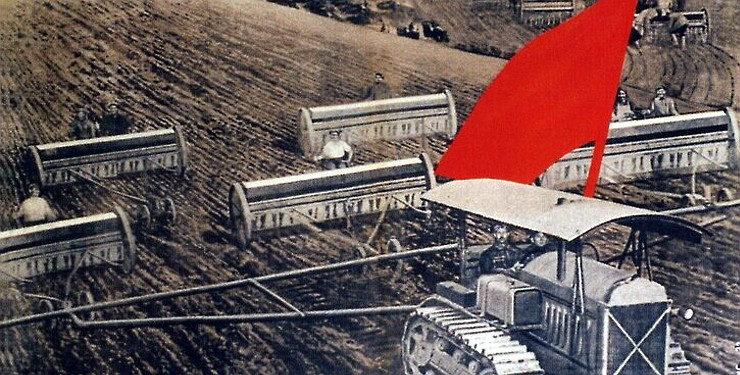

Una strada percorribile in Italia, su un terreno unificante, crediamo possa essere quella di immaginare e attivare vertenze su un modo diverso di organizzazione del sistema di mobilità delle merci e delle persone, sulla struttura delle città, sulla localizzazione delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi anche sul cosa e sul come produrre, su una diversa finalità da dare alla scienza e alla ricerca.

Allora su questo un valore nuovo può assumere la battaglia sui Treni ad Alta Velocità (TAV) e sull’intero sistema dei trasporti delle merci come ad esempio il ponte sullo Stretto di Messina o la Variante di Valico, ma anche sulla mobilità nelle aree urbane ed extra urbane, sia per quanto riguarda la viabilità che su quella dell’efficienza e dell’organizzazione del trasporto pubblico, come tutte le altre vertenze già in atto o che potranno essere messe in campo in futuro. Come sui Piani Regolatori delle città, a partire dalle necessità alloggiativa e dalla sua crisi, interrompendo la commistione tra potere politico locale e interessi del capitale che ha visto protagonista, soprattutto in questi ultimi anni, la speculazione fondiaria e finanziaria attraverso il sistema delle concessioni edilizie basate ad esempio sugli Accordi di Programma. Come sullo smaltimento dei rifiuti, sugli appalti a questo collegati, la costruzione di sempre più discariche, l’uso e la costruzione degli inceneritori e dei cosiddetti termovalorizzatori, imponendo un diverso modello di produzione e di consumo, come un diverso modo di smaltimento basato sulla salvaguardia dei territori e della salute pubblica, capace anche di spezzare il legame che esiste su questo terreno tra il sistema produttivo e la criminalità organizzata, le cosiddette “ecomafie”, parte integrante della realizzazione del profitto attraverso l’abbattimento dei costi e l’elusione delle leggi in materia.

Ma anche attraverso un nuovo modello di sviluppo, possibile solo attraverso una nuova programmazione energetica, economica e sociale basata su criteri di razionalità, efficienza, democrazia, equità, giustizia.

Bisogna imporre un’inversione di tendenza, una tendenza che ha visto in questi ultimi decenni la privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali e nazionali e dei settori produttivi strategici, con la ridefinizione degli scopi della produzione che, oltre ad avere forti ripercussioni sull’occupazione, sul welfare e sul rapporto qualità-prezzi, ha provocato anche forti cambiamenti nelle politiche economiche, ambientali e internazionali, prime fra tutte quelle energetiche.

Si è assistito allo smantellamento dell’IRI, la privatizzazione dell’ENI e di tutte le sue aziende caposettore (Agip, Snam, Enichem, Nuova Pignone, Lanerossi, Samim), dell’INA, dell’ENEL, delle FS, dell’ANAS, della SME, della Telecom, dell’IMI, della Autostrade, della Tirrenia, delle Poste Italiane.

In poco più di 10 anni, dai primi anni ’90 ai prima anni del 2000, sotto i Governi Amato, Dini, Ciampi, Prodi, D’Alema, Berlusconi, sono stati così privatizzati i settori dell’industria, dell’energia, dei trasporti, delle infrastrutture, delle banche, delle assicurazioni, alimentari, delle telecomunicazioni, insomma tutti i settori strategici dello Stato.

Stessa situazione negli enti pubblici locali, con la privatizzazione dei servizi di quasi tutte le aziende municipalizzate di acqua, elettricità, gas, trasporti su tutto il territorio nazionale.

Con le vendite il debito pubblico è stato ridotto appena del 7%. Tuttavia quel “ridotto” non corrisponde neanche a verità se si considera che tra le aziende pubbliche vendute ve ne erano molte tutt’altro che in crisi. Per cui se nell’immediato si sono avute delle entrate, fra l’altro irrisorie, per il futuro le scelte politiche hanno privato lo Stato di importanti entrate di cassa, nonché di assetti industriali che rappresentavano la spina dorsale dell’economia pubblica nazionale e del sistema di welfare che in parte si reggeva su essa.

Una situazione che ha determinato centinaia di migliaia di licenziamenti e perdita di posti di lavoro, la chiusura di numerosi impianti produttivi, la nascita di trust e di politiche “protezioniste” e di monopolio che, anziché far aumentare l’efficienza e diminuire i prezzi come sostenevano i fautori delle privatizzazioni, anno fatto aumentare in modo sfrenato le tariffe e la quantità dei servizi e dei prodotti, che ha annullato l’interesse collettivo che obbligatoriamente uno Stato civile deve perseguire.

La ridefinizione degli scopi della produzione determinata dalle privatizzazioni, oltre ad avere forti ripercussioni sull’occupazione, sul welfare e sul rapporto qualità-prezzi, ha provocato anche forti cambiamenti nelle politiche economiche, ambientali e internazionali, prime fra tutte quelle energetiche.

L’Italia importa il 14% del fabbisogno di energia elettrica diretta, ma se a questo dato si aggiunge il fatto che molta dell’energia elettrica prodotta in Italia deriva dall’impiego di gas, carbone e petrolio, che nella maggior parte importiamo, la percentuale di energia elettrica importata, tra quella diretta e quella indiretta, sale moltissimo. Le privatizzazioni delle aziende dell’energia hanno portato anche da una parte ad una diminuzione dell’efficienza delle reti di distribuzione e dall’altra all’induzione al consumo. E’ stato stimato che se l’Italia migliorasse l’efficienza della propria rete elettrica e un risparmio energetico, potrebbe fare a meno di importare la quota annua di energia elettrica dall’estero. A questo si aggiungono le necessità energetiche per i trasporti e per l’industria, che incidono per il 60% del fabbisogno complessivo e che dipendono quasi esclusivamente da fonti non rinnovabili. L’Italia è il quarto Paese importatore di petrolio al mondo e il nono per quanto riguarda il carbone.

Le aziende italiane dell’energia sono sempre più impegnate all’estero invece che sul territorio nazionale.

Ad esempio l’ENI, l’ENEL, la EDISON, l’AGIP fanno i loro maggiori affari in Africa, Medio Oriente, Asia, Sud America, attraverso consorzi di cui sono capofila, o anche come operatori al 100%, nell’estrazione e nella raffinazione del petrolio, nell’estrazione e nel trasporto del gas e del carbone, nella produzione e distribuzione dell’energia elettrica. Ad esempio ENI sarà impegnata nei prossimi 20 anni in Iraq nell’estrazione del giacimento di Zubair, uno dei più grandi al mondo, in Alaska nel giacimento di Nikaitchuq, uno dei più remoti, solo per citarne alcuni di significativi. L’ENEL, attraverso ENDESA, che possiede al 92%, è il primo operatore privato per l’energia elettrica in gran parte dell’America Latina, con una potenza installata di 15.950 MW e una produzione di oltre 64 TWh/anno. EDISON è titolare, spesso al 100%, dell’estrazione di petrolio, gas e carbone, oltre che in molti paesi europei, in Turchia, Iran, Algeria, Egitto, Costa d’Avorio.

Queste attività nelle periferie produttive del mondo si inseriscono perfettamente nel quadro dello sbocco imperialista necessario al capitale per la delocalizzazione della produzione, per la ricerca di nuovi mercati, per lo sfruttamento monopolistico delle risorse naturali mondiali, per la mondializzazione dei capitali delle oligarchie finanziarie, per la ricerca di nuova forzalavoro, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista ambientale e socio-economico.

In un quadro complessivo di questo tipo dovremo cominciare a chiederci se non sia allora necessario, per quanto riguarda il nostro paese, tornare all’intervento pubblico nei settori produttivi strategici, in modo adeguato alle risorse disponibili, controllando e condizionando le scelte delle imprese pubbliche, ma anche di quelle private, su nuove politiche internazionali, di salvaguardia ambientale, del lavoro socialmente e ambientalmente utile, di riconversione, di crescita sociale.

Dove non basterà che le risorse naturali siano di proprietà statale, ma che l’intero ciclo produttivo nei settori strategici sia gestito dagli enti pubblici e aziende dello Stato, a partire dalla ricerca fino allo smaltimento degli scarti, passando per la produzione, la lavorazione, la distribuzione, sopratutto in campo energetico.

Che sia l’azione pubblica (azione e non solo proprietà) a garantire i servizi fondamentali di pubblica utilità (ricerca, istruzione, energia, acqua, trasporti, comunicazioni, sanità, edilizia), investendo e destinando risorse economiche pubbliche.

Questo potrà essere un programma minimo di classe tattico e quindi su vertenze socio-ambientali, per creare organizzazione attraverso la richiesta di riforme strutturali da contrapporre al riformismo compatibile, come possibile strada da percorrere per la soluzione, quantomeno parziale ma consistente, dei problemi energetici e ambientali.

4 Pensare globalmente per agire globalmente

Se questa è stata la tendenza in campo nazionale, non dissimile è stata quella nell’aspetto internazionale dove, come abbiamo già analizzato nelle pagine precedenti, ha agito l’attuale mondializzazione del capitale attraverso le sue espressioni imperialiste e colonizzatrici, che si sono concretizzate, sopratutto in questi ultimi vent’anni, attraverso i due poli dell’UE e degli USA.

La colonizzazione dell’atmosfera, attraverso le immissioni di inquinanti dei paesi produttivi centrali che ha occupato lo spazio anche di quelli periferici, i cambiamenti climatici, la deforestazione e desertificazione, dissesto territoriale, diminuzione della biodiversità sono solo alcuni degli aspetti più manifesti dell’assoggettamento e devastazione della natura perpetrato dal capitale a livello mondiale. A questi, e non slegati da questi, si aggiungono quelli generati sul lavoro, sia al centro che alla periferia produttiva, come maggiore sfruttamento, diminuzione dei diritti, flessibilità, precarizzazione istituzionalizzata, licenziamenti, emigrazione.

Stiamo assistendo in quest’ultimo periodo, ad una escalation in Nord Africa e in Medio Oriente che sta cambiando la mappa politica di quelle regioni. Come abbiamo già scritto in altri nostri documenti, vanno fatti però i dovuti distinguo. Infatti se ad esempio in Egitto e Tunisia si sta assistendo a rivolte popolari che nascono dalla volontà di trasformazione politica e socioeconomica rispetto all’attuale, in Libia si sta verificando una guerra imperialista partita da una guerra civile nata, ed è alimentata, dallo scontro dei poli imperialisti stessi. Se le rivolte popolari negli altri paesi di quella regione potranno avrere come conseguenza una ridefinizione dei rapporti internazionali, lo scontro libico nasce proprio dall’esigenza di ridefinirli, prima fra tutti la necessità energetica.

La cartina di tornasole sono i dati relativi alle esportazioni di petrolio e di gas naturale.

La Libia è il nono paese al mondo per riserve di petrolio dopo, in ordine decrescente, Arabia Saudita, Canada, Iran, Iraq, Kuwait, Venezuela, Emirati Arabi, Russia. Secondo i dati dell’OPEC, possiede riserve per oltre 46 miliardi di barili, producendo 77 milioni di tonnellate di petrolio all’anno ed esportando 1,33 milioni di barili al giorno. Questo flusso consente un profitto di circa 32 miliardi di dollari all’anno. I suoi principali clienti (dati OPEC relativi al 2009) sono i paesi dell’Unione Europea, primo fra tutti l’Italia con il 32% delle esportazioni, seguita da Germania con il 13,5%, Francia con il 10%, Spagna con il 8,5%, e il 13% negli altri paesi della UE.

Ma anche fuori dall’Europa il petrolio libico ha numerosi clienti, come la Cina con il 10% delle esportazioni, l’India con il 4% e il Brasile con il 3%.

Le esportazioni di petrolio della Libia negli Stati Uniti ammontano a solo il 6%, contro il 94% ai paesi in varie misure e modi a loro concorrenti politicamente ed economicamente.

Non molto diversa è la situazione relativa al gas naturale. Infatti la Libia è il quarto Paese in Africa per riserve di gas, dopo Nigeria, Algeria ed Egitto.

Secondo i dati EIA (Energy Information Administration – Statistiche ufficiali sull’energia del Governo USA) nel 2008 il livello di produzione si attestava sui 17 miliardi di metri cubi e se ne stima una crescita costantemente nei prossimi anni. Vengono esportati 11 miliardi, dei quali 10,5 miliardi prendono la strada dell’Europa attraverso il “Green Strem”.

L’export del gas naturale libico infatti è cresciuto sostanzialmente dall’apertura, nel 2004, del cosiddetto “Green Stream”, parte del più ampio Western Libya Gas System. Il “Green Stream” trasporta il gas naturale dalla Libia fino alle coste italiane, attraverso il più lungo gasdotto sottomarino, che misura 516 km. Tale sistema può contare sulla Centrale di Compressione Gas di Mellitah (MGCS) in partenza e il Terminale di Ricevimento Gas (TRG) all’arrivo, a Gela in Sicilia.

Una situazione questa che pone l’attenzione anche su un’altra area del mondo, alla quale guarda con molto attenzione l’Europa e che è stata sempre considerata dagli Stati Uniti il proprio “giardino di casa”. Stiamo ovviamente parlando del Centro e del Sud America.

Le recenti grandi trasformazioni politiche e sociali che sono avvenute soprattutto in questi ultimi dieci anni in quel continente, hanno fortemente messo in discussione l’egemonia dell’imperialismo nordamericano. Il Venezuela di Chavez, la Bolivia di Morales, l’Ecuador di Correa, oltre naturalmente alla resistenza più che cinquantennale di Cuba, ma anche con forme e modi diversi come ad esempio il Brasile di Lula o il nuovo corso del Nicaragua di Ortega, hanno sempre più sottratto terreno agli affari degli USA, attraverso le nuove politiche sociali ed economiche di questi Stati e il rafforzamento dell’ALBA e del Mercosur.

Se uniamo la situazione mediorientale e nordafricana, sia attuale che dei recenti anni, che sta mettendo in grande difficoltà gli Stati Uniti, a quella sudamericana, diventa evidente e facilmente prevedibile nei tempi brevi una ripresa dell’offensiva dell’imperialismo nordamericano in quest’ultimo continente, in parte già iniziata con il golpe in Honduras e il tentativo in Ecuador, come il potenziamento della presenza militare in Colombia o i continui attacchi politici al Venezuela e alla Bolivia, che andrà inevitabilmente a scontrarsi con quella degli interessi del polo imperialista dell’Unione Europea.

Il Venezuela è il sesto produttore mondiale di petrolio, l’Ecuador è il maggior produttore della zona amazzonica e dove si stimano ancora grandi potenzialità, la Bolivia ha notevoli giacimenti di gas e di petrolio ma sopratutto uno dei maggiori possessori di grandi quantità di litio, la foresta amazzonica è una delle più estese riserve mondiali di legname ma anche la più vasta area potenzialmente coltivabile del pianeta, il sud e il centro America possiede il 50% dell’acqua dolce della Terra se si esclude quella “imprigionata” nei ghiacci, soprattutto quelli polari, l’America Latina ha la maggior biodiversità per chilometro quadrato al mondo avendo i suoi ecosistemi raggiunto in molte zone lo stadio di “climax”, cioè lo stadio più complesso dal punto di vista biologico (e quindi più ricco di specie) cui un dato habitat può giungere.

Oltre alle necessità di petrolio come attuale fonte energetica al momento insostituibile, fortissimi sono quindi gli interessi della produzione capitalista, e delle sue multinazionali, anche su altre risorse naturali come legname, acqua, litio, biodiversità, terreni coltivabili.

All’inizio del terzo millennio si calcolava che oltre un miliardo di persone non avesse accesso all’acqua potabile e che il 40% della popolazione mondiale non potesse permettersi il lusso dell’acqua dolce per una minima igiene. Il World Water Development Report dell’UNESCO nel 2003 indica chiaramente che nei successivi vent’anni la quantità d’acqua disponibile per ogni persona diminuirà del 30%. Per questo l’acqua è una risorsa strategica per molti Paesi. Per i Paesi industrializzati la preoccupazione non risiede nella scarsità sempre maggiore che avranno le persone di avere una vita dignitosa, ma nella sempre maggiore difficoltà di reperimento di questa risorsa come fattore fondamentale della produzione.

La biodiversità è un elemento dal quale non si può prescindere nel campo delle biotecnologie, dell’ingegneria genetica, dell’industria farmacologica, dell’agricoltura. Il 60% dei medicinali prodotti nei paesi industrializzati si ricava dalle piante, percentuale che sale all’80% nei paesi in via di sviluppo.

Al marzo 2009, secondo i dati della WIPO (World Intellectual Property Organisation, un’agenzia delle Nazioni Unite), risultano depositati 65.295 brevetti di batteri. Sono fortissime le strategie messe in campo dalle corporation, come la Monsanto (USA), la Dupont (USA), la Singenta (Svizzera), solo per citarne alcune, nelle questioni dei brevetti sulla biodiversità come sui saperi ancestrali dei popoli originari. La questione della proprietà intellettuale si sta trasformando in uno strumento finalizzato al saccheggio delle risorse naturali del pianeta da parte di queste grandi multinazionali: manipolazione delle forme di vita e dei geni e selezione delle specie agricole. Lo dimostrano le recenti domande di brevetto depositate da queste società leader a livello mondiale.

La necessità di terreni coltivabili non è solo relativa alla produzione di alimenti, ma anche, e lo sarà sempre di più in futuro, per la produzione di agrocombustibili. Solo per far capire gli ordini di grandezza, la resa media di agrocombustibili è di 850 kg per ettaro, quindi ad esempio in Italia per alimentare gli attuali circa 40 milioni di veicoli circolanti che consumano ognuno circa 1000 kg di combustile all’anno, ci vorrebbero circa 47 milioni di ettari di terreno coltivabile. In Italia ce ne sono in totale 13 milioni di ettari, quindi se pur si volesse utilizzare tutto il terreno coltivabile per produrre agroconbustibili, ci sarebbe necessità di quasi il triplo di quello attualmente disponibile.

In una analoga situazione sono messi gli USA e tutti i paesi più industrializzati.

A quanto fino ad ora descritto va aggiunto quello relativo alle periferie produttive, cioè a qualche miliardo di persone in attesa del miglioramento delle proprie condizioni di vita e dove il mercato può potenzialmente crescere, che aprirebbe scenari del tutto nuovi. Anche in virtù del fatto che il centro produttivo si deve necessariamente imporre tempi brevi nel tentativo di uscita dalla sua crisi, mentre quelli della periferia possono darsene anche di lunghi e quindi pianificare il proprio sviluppo, evitando così gli effetti interni devastanti della competizione selvaggia. Questa situazione può avere delle notevoli ricadute nell’ambito delle relazioni internazionali, dove i paesi imperialisti hanno bisogno di nuovi ambiti di sviluppo, primi fra tutti quelli della periferia e semiperiferia, e quest’ultimi sono più forti con maggior potere rispetto al passato (vedi ad esempio Cina, India, Brasile, Sudafrica, ma anche molti altri paesi dell’America Latina).

Questo quadro internazionale pone l’esatta misura della criticità attuale del sistema capitalistico anche in campo ambientale, e delle sue possibili ripercussioni sul piano politico e militare.

I limiti della natura vanno considerati anche rispetto alla necessità e al diritto dei paesi in via di sviluppo a percorrere le loro strade di emancipazione sociale ed economica.

Basta analizzare i seguenti dati: gli Stati Uniti nel 2009 hanno emesso 18 tonnellate di CO2 procapite, l’Unione Europea 8 tonnellate, la Russia 10 tonnellate, i paesi emergenti (India, Brasile, Sudafrica, Cina) una media di 4 tonnellate, tutti gli altri una media di 2 tonnellate. A questi dati va aggiunta la considerazione del fatto che molti capitali USA e EU agiscono nella produzione delocalizzata proprio nei paesi emergenti e in via di sviluppo.

E’ evidente quindi che necessita una redistribuzione della ricchezza naturale attraverso la sovranità giuridica ed economica di ogni Stato sulle proprie risorse naturali e una nuova geopolitica ambientale basata sulla decolonizzazione del suolo e dell’atmosfera da parte dei paesi sviluppati.

E’ necessario porre anche le questioni legate alle immigrazioni altresì su scala ambientale. Sono sempre di più i migranti ambientali, cioè persone che non possono più sperare di sopravvivere nelle loro terre di origine principalmente a causa di fattori legati alla distruzione della natura. Questi comprendono siccità, desertificazione, deforestazione, erosione, mancanza di risorse come, ad esempio, quelle idriche, o a causa di problemi emergenti quali il cambiamento climatico, o a causa di disastri naturali quali cicloni, tempeste e alluvioni. Effetti sull’ambiente determinati dai paesi industrializzati, dal loro modo di produzione, dal colonialismo e dall’imperialismo. Sono loro quindi i responsabili delle centinaia di milioni di persone, tra quelli che lo stanno già facendo e che lo dovranno fare, che emigrano per motivi ambientali da loro provocati.

Sono quindi loro che, anche per questo, dovranno farsene carico eliminando le proprie politiche restrittive in materia di migrazione, offrendo ai migranti una vita dignitosa e con tutti i diritti nei loro paesi e garantiscano la libera circolazione degli esseri umani.

Va riconosciuto ai paesi della periferia produttiva un danno subito per la perdita di opportunità di sviluppo derivante dalla colonizzazione, dall’imperialismo, dall’imposizione a vivere in uno spazio atmosferico ristretto, dal saccheggio delle proprie risorse naturali. In quest’ottica va rivista anche la proposta di azzeramento del debito dei paesi in via di sviluppo, l’assunzione dei costi di trasferimento tecnologico a questi paesi da parte di quelli industrializzati, la costituzione di un Fondo di Adattamento a disposizione dei paesi in via di sviluppo per affrontare il cambiamento climatico, come parte di un meccanismo finanziario amministrato e gestito di maniera sovrana, trasparente ed imparziale da loro stessi.

Non è più accettabile un commercio che, oltre a determinare la compravendita delle natura, permette di vendere o di acquistare monetariamente il diritto alla sua distruzione. E’ importante quindi determinare l’eliminazione di tutti i meccanismi di commercio sui cambiamenti climatici e quelli del mercato del carbonio, come i crediti di emissione (CER) e i crediti forestali (REDD).

Si impongono quindi rapporti internazionali di tipo nuovo basati sulla reale cooperazione, il rispetto reciproco e lo sviluppo sociale e autodeterminato.

Su questo si può sviluppare un’alternativa mondiale di lotta che si opponga alla competizione globale e alla mondializzazione del capitale, cioè un progetto con significato popolare transnazionale anticapitalista.

Questo è possibile realizzarlo attraverso lo sviluppo di un movimento internazionale dei lavoratori, inteso come movimento degli occupati, dei disoccupati, dei precarizzati, dei popoli originari, dei migranti che sappia costruire una strategia comune di lotta contro il capitalismo.

Cioè mettere in relazione, all’interno di un nuovo processo internazionalista, i movimenti sociali e politici dei paesi a capitalismo maturo che agiscono all’interno della contraddizione capitale-natura, con quelli che lo fanno nella periferia produttiva, in una visione inscindibile delle loro rispettive istanze all’interno del conflitto capitale-lavoro