Guglielmo Carchedi in Contropiano Anno 21 n° 2 – dicembre 2012

1.

Una delle caratteristiche della crisi finanziaria scoppiata nel 2007 – e ancora irrisolta – è il suo intreccio con la crisi dell’euro. In sintesi, la tesi di questo articolo è che la crisi dell’euro è la manifestazione nella eurozona della crisi dei derivati. Questa, a sua volta, affonda le sue radici nella caduta secolare del tasso medio di profitto nei settori produttivi degli USA. Questa tesi è stata sviluppata in Dietro e Oltre la Crisi [1]. Questo articolo prosegue su quella linea di indagine. A tal fine, sarà necessario riprodurre alcuni argomenti già presentati in Dietro e Oltre la Crisi, ma solo quelli strettamente necessari e in versione accorciata.

Consideriamo, per incominciare, i settori che producono beni materiali negli USA che per approssimazione possono essere considerati come rappresentanti di tutti i settori produttivi.

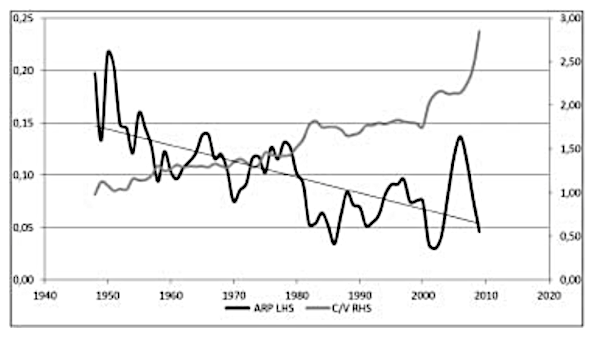

Grafico 1. Tasso medio di profitto (linea TMP) e composizione del capitale (linea c/v) nei settori produttivi Usa, 1950-2009

Questo grafico evidenzia due punti fondamentali. Primo, più aumenta tendenzialmente quella che Marx chiama la composizione organica del capitale (capitale investito in mezzi di produzione relativamente a quello investito in forza lavoro, la linea c/v nel grafico 1), più diminuisce il tasso medio di profitto (TMP).

Questo è il supporto empirico che il TMP cade perché la composizione del capitale cresce e cioè che solo il lavoro (e non i mezzi di produzione) crea plusvalore e quindi plusvalore.

I mezzi di produzione non creano valore ma incrementano la produttività del lavoro, cioè aumentano la quantità di output (valori d’uso) per unità di capitale usato per la loro produzione [2]. Tendenzialmente, i capitalisti sostituiscono lavoro con mezzi di produzione non solo per risparmiare sui salari ma anche perché i nuovi mezzi di produzione devono essere più efficienti. Siccome solo il lavoro crea valore (vedi grafico 1), una crescente percentuale di mezzi di produzione sempre più efficienti conduce ad una crescente quantità di output che contiene una decrescente quantità di valore e plusvalore. Questa è la causa ultima delle crisi.

Secondo, il TMP cade tendenzialmente fin dal primo dopoguerra. Come reagisce lì economia USA a questo lungo declino? In vari modi. Primo, con guerre per l’approvvigionamento di materie prime, in primis il petrolio (vedi l’Iraq e la Libia). Secondo, alterando la distribuzione del valore prodotto tra profitti e salari a favore dei primi, cioè aumentando il tasso di sfruttamento.

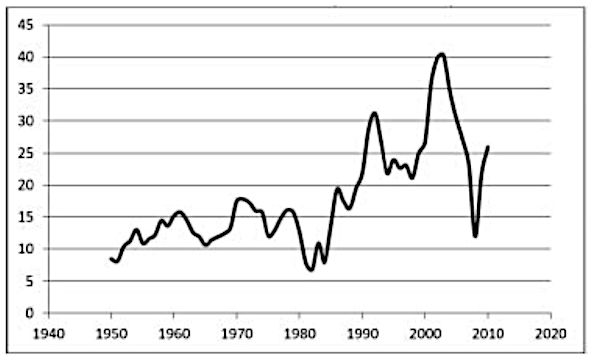

Terzo, attraverso l’emigrazione dei capitali dai settori produttivi verso i settori finanziari e speculativi. Questi settori sono improduttivi nel senso che essi non producono valore e plusvalore. Tuttavia, in questi settori si realizzano profitti (altrimenti il capitale non si muoverebbe verso di essi) che prima della esplosione della bolla speculativa sono maggiori che nei settori produttivi.

Grafico 2. Profitti nella sfera finanziaria come percentuale dei profitti totali delle imprese negli USA

La questione è: (a) perché questi settori sono improduttivi di plusvalore, (b) perché e come il capitale in essi investito, pur essendo improduttivo, è retribuito con profitti, e (c) perché tali profitti possono essere maggiori di quelli generati nei settori produttivi? Per quanto riguarda la prima domanda, i profitti in questi settori derivano dalla creazione di debiti (crediti) e quindi non possono derivare dalla creazione di valore. E’ in questo senso che essi sono fittizi (e non perché, per esempio, sono il risultato di trucchi contabili) così come sono fittizi i capitali investiti in tali settori. Inoltre, se il settore finanziario e speculativo producessero profitti, la loro moltiplicazione non potrebbe sfociare nella crisi.

Ne consegue (seconda domanda) che i profitti realizzati nei settori improduttivi devono essere plusvalore appropriato dalla sfera produttiva. Infine (terza domanda), la ragione per cui essi possono essere superiori a quelli nella sfera reale è che essi derivano dalla creazione di debiti/crediti che possono essere moltiplicati di più e più rapidamente della produzione di valore, ma fino allo scoppio della bolla speculativa.

E’ opinione comune che le crisi finanziarie provochino le crisi nella economia reale, semplicemente perché le prime sembrano precedere le seconde. Tuttavia, la prima crisi finanziaria del dopo guerra si è manifestata agli inizi degli anni 1970 mentre il declino della profittabilità media nella economia reale è incominciato nel 1950 (grafico 1). Il declino della profittabilità nella sfera produttiva ha preceduto di 20 e più anni la prima crisi finanziaria. Da quel punto in poi, il lungo e persistente declino del TMP ha generato in rapida successione crisi finanziarie che ogni volta vengono evitate ma risorgono puntualmente in forme sempre nuove. Le crisi finanziarie rivelano la decrescente profittabilità nella sfera produttiva e sono il catalizzatore della crisi nella sfera produttiva. Le crisi finanziarie non sono causate neanche dal troppo debito cioè dal debito al di sopra delle necessità del capitale produttivo per il suo funzionamento. La successione delle crisi finanziarie mostra che il debito ‘eccessivo’ è una costante. Ma allora vi deve essere una ragione strutturale dietro questa costanti ricorrenze congiunturali. Questa è la caduta secolare del TMP.

Come possono le crisi finanziarie rivelare e catalizzare la crisi di profittabilità nella sfera produttiva? Il capitale produttivo, quando emigra nella sfera finanziaria e speculativa a causa della sempre minore profittabilità nella sfera produttiva, viene investito in titoli di debito (per esempio, obbligazioni, derivati, ecc.). Il maggiore influsso di capitale causa un innalzamento dei prezzi di quei titoli. Lo stesso vale per le azioni. Più il capitale, anticipando ulteriori innalzamenti di prezzi, è risucchiato dai settori finanziari e speculativi, più aumentano i prezzi di quei titoli. Più aumentano i prezzi, più è il capitale che viene attratto da questi settori. Il processo diventa auto-espansivo. I profitti finanziari aumentano. Questa moltiplicazione di debiti è la bolla finanziaria e speculativa. Ma ad un certo punto tali profitti non possono essere più pagati.

Le imprese in difficoltà ricorrono a sempre maggiori crediti al fine di evitare il fallimento.

Le imprese finanziarie che concedono questi crediti richiedono sempre maggiori profitti.

Un sempre maggiore plusvalore è realizzato nelle sfere improduttive. Più è il plusvalore realizzato in queste sfere, meno è il plusvalore realizzato nella sfera produttiva. Questo salasso riduce ulteriormente la già decrescente profittabilità dei settori produttivi (dovuta all’incremento della composizione organica del capitale). Il flusso di plusvalore si inaridisce.

Le imprese debitrici più deboli vanno in default. Data la interconnessione dei crediti, altri default seguono. La bolla speculativa scoppia.

Ciò catalizza l’esplosione della crisi nei settori produttivi. Infatti, i capitalisti nella sfera reale che hanno investito in attività finanziarie dove i profitti sono maggiori subiscono perdite che si aggiungono alle loro perdite nel settore reale. Allo stesso tempo, il settore finanziario è riluttante ad estendere credito alle imprese produttive a causa della loro precaria situazione. La mancata estensione di credito paralizza quelle imprese. Fallimenti e disoccupazione nella sfera reale ne conseguono. Questa è distruzione di capitale. Elaboriamo questo punto brevemente.

Il capitale è prima di tutto una relazione sociale, una relazione di produzione tra classi, tra capitale e lavoro. Conseguentemente, esso si manifesta come le merci (sia oggettive che mentali) prodotte sotto tale relazione. La distruzione di capitale è quindi la rottura di tale relazione e si manifesta come fallimenti, disoccupazione, distruzione fisica di merci, e obsolescenza del sapere. Ma non tutto il capitale viene distrutto, solo quello dei capitalisti più deboli. Ciò crea la possibilità per i capitalisti sopravvissuti di riempire i mercati lasciati vuoti dai capitalisti falliti sulla base (a) di minori salari e maggiori tassi di sfruttamento resi possibili dalla crisi (b) di un riflusso del capitale dalla sfera fittizia a quella produttiva cosicché più plusvalore è realizzato in quella sfera (c) la riduzione della composizione del capitale dovuta all’acquisto a basso prezzo dell’output, dei semifiniti, e dei mezzi di produzione dei capitalisti falliti da parte di quelli sopravvissuti. La distruzione di capitale è quindi la condizione affinché la produzione di (plus) valore inizi di nuovo. Questa è l’occasione per investire massicciamente in nuovi e più efficienti mezzi di produzione. La maggiore produttività e la maggiore redditività stimolano una nuova fase ascendente. Ma questa è una crescita temporanea perché la sostituzione di forza lavoro con mezzi di produzione incomincia di nuovo. Tutto ciò, però, nella- ’ambito di una caduta secolare del TMP (grafico 1).

Se questo è il meccanismo di base, la bolla speculativa e la crisi iniziata nel 2007 sono caratterizzate da due peculiarità, i derivati e l’arbitraggio. Consideriamo brevemente solo i derivati attraverso un esempio. L’arbitraggio richiederebbe troppo tempo.

Facciamo un esempio. Supponiamo che la banca A conceda dei mutui. Dopodiché, a banca A emette obbligazioni sulla base di quei mutui. Queste obbligazioni sono una forma di derivati, cioè titoli di debito che derivano il loro valore da un valore sottostante, cioè le case dei mutuatari. La banca A vende quelle obbligazioni alla banca B. La banca B a sua volta usa quelle obbligazioni per emettere altre obbligazioni che vende alla banca C, e così via.

La catena dei debiti si allunga. La moltiplicazione dei debiti assume la forma della moltiplicazione dei derivati. Sempre più derivati (debiti) vengono accumulati su una base reale percentualmente sempre più ristretta. Se i mutuatari nterrompono i pagamenti, la Banca A subisce una perdita. Questa perdita può influire sulla sua capacità di pagare gli interessi sulle obbligazioni vendute alla banca B (cosicché quelle obbligazioni perdono di valore) o addirittura di redimerle. Lo stesso vale per le obbligazioni vendute dalla banca B alla banca C. Questo è l’effetto domino, la conflagrazione della bolla finanziaria.

La banca A potrebbe avere fondi sufficienti per pagare la banca B ma le sue difficoltà potrebbero scatenare una corsa ai suoi sportelli se i correntisti temono, a torto o a ragione, un suo fallimento. La banca A potrebbe non essere in grado di far fronte ai prelievi e dovrebbe dichiarare fallimento. Lo stesso vale anche per la banca B se i suoi correntisti temono che la banca A diventi insolvente. Lo stesso per la banca C. Per di più, se gli istituti finanziari hanno stipulato un contratto di assicurazione contro il fallimento dei loro debitori, la compagnia di assicurazioni che, non avendo preveduto la crisi si è sovra-esposta, potrebbe non avere un capitale sufficiente per pagare gli assicurati e potrebbe fallire anch’essa. Una singola inadempienza può scatenare un effetto domino a causa della piramide di debiti/crediti.

Nel Giugno del 2011, la bolla finanziaria (cioè la moltiplicazione dei debiti nella forma di derivati) aveva raggiunto dimensioni enormi, 600 trilioni di dollari. Siccome il PIL mondiale era di 74 trilioni di dollari, i derivati erano 8 volte il PIL mondiale. I derivati nelle mani delle banche USA ammontavano a 250 trilioni e Il 90% di tali derivati era in mano a 4 banche: JP Morgan Chase Bank, Citibank National, Bank of America e Goldman Sachs Bank.

Cioè 4 banche nordamericane detenevano un ammontare di titoli di debito tra di loro interconnessi pari a 3 volte il PIL mondiale. Ma nel novembre del 2011 la Banca per i Regolamenti Internazionale ha riportato che i derivati hanno raggiunto i 707 trilioni, un aumento di 107 trilioni in 6 mesi. L’enorme rischio posto da questa immensa quantità di titoli di debito appare nella sua giusta prospettiva se si considerano non solo il valore nominale ma anche l’enorme differenza tra questo valore e quello di mercato.

Tabella 1. Valore globale dei derivati (OTC) in migliaia di miliardi (trilioni) di dollari

| 2010 | 2011 | |

| Valore nominale | 583 | 707 |

| Valore di mercato | 25 | 19 |

Ora, vi sono coloro che ‘sdrammatizzano’ la situazione sostenendo che il debito netto è molto minore perché molti debiti sono cancellati da altrettanti crediti. Questo è vero ma irrilevante.

Nell’esempio più sopra, la banca B è creditrice verso la banca A ma debitrice verso la banca C.

Da un punto di vista contabile, il debito annulla il credito. Ciononostante, il fallimento della banca A può provocare il fallimento delle banche B e C. L’incremento da 600 a 700 trilioni di dollari di derivati è una enorme dilatazione di un già gigantesco capitale fittizio e quindi della sempre più probabile crisi del capitale reale in caso di fallimento di una o più istituti finanziari/speculativi di grandi dimensioni.

Un ruolo fondamentale è giuocato dalle agenzie di classamento (rating agencies). Esse sono istituti di ricerca a fini lucro il cui giudizio decreta lo stato di salute finanziaria di istituti finanziari e di stati. Il loro giudizio è il compasso che dirige il flusso di immensi capitali finanziari.

Da dove deriva questo strapotere? Dallo stato USA che ha decretato che le entità finanziarie USA siano sottoposte a classamento da almeno due delle tre maggiori agenzie ( Standard & Poor’s, Moody’s , and Fitch). E’ chiaro che, dato il loro prestigio, anche le istituzioni finanziarie e gli stati al di fuori degli USA siano soggetti al loro giudizio, che è presumibilmente imparziale.

In realtà, il governo USA ha dato un immenso potere a tre agenzie che hanno quindi una posizione di oligopolio, che fanno catastrofici errori di valutazione (Enronn ha mantenuto il suo grado di investimento fino a pochi giorni prima della bancarotta, esse non hanno previsto le crisi Asiatica, dei mutui spazzatura e dell’euro), le cui valutazioni vengono pagate non dagli acquirenti dei titoli ma dalle istituzioni che emettono quei titoli in un chiaro conflitto di interessi [3] e che ricattano le compagnie sollecitando ordini e abbassando il classamento se esse non piazzano l’ordine. Ora, queste tre agenzie, attraverso le loro valutazioni, sono determinanti nel causare grandi migrazioni di capitali speculativi in cerca di immediati e grandi profitti. Esse quindi sono complici sia nel creare le bolle finanziarie sia nella loro esplosione. E’ in queste mani che il destino degli stati finanziariamente deboli e quindi delle loro popolazioni è posto. La Commissione Europea ha riconosciuto il ruolo delle compagnie di classamento nell’aggravare la crisi e intende ridurne l’influenza. Tuttavia, le proposte sono del tutto insufficienti e si basano sul (tacito)presupposto che le compagnie di rating, essendo nordamericane, fanno gli interessi degli USA (attaccando l’euro) [4]. In verità queste compagnie sono in sintonia con gli interessi del capitale speculativo che è indifferente agli interessi nazionali. L’attacco all’euro non è prima di tutto un attacco contro la UE ma una scommessa speculativa.

Nel 2007-2008, l’esplosione della bolla è stata evitata da massicce iniezioni di liquidità essenzialmente nel settore bancario. Le banche tuttavia non hanno usato questo capitale per imprestarlo ad attività produttive ma lo hanno usato per attività speculative. Per esempio, a incominciare dal 2008, la BCE ha imprestato alle banche europee capitale all’1% di interesse. Tuttavia le banche non hanno a loro volta imprestato quei soldi ad imprese nei settori produttivi (come si sperava) ma hanno comprato titoli di stato di paesi europei le cui finanze erano a rischio e che quindi offrivano dal 2% al 5%, guadagnando così la differenza. Tra l’altro, ciò illustra che le iniezioni di denaro nel sistema finanziario (il cosiddetto Keynesismo finanziario) sono impotenti di fronte alla crisi. Queste sono le stesse banche che dopo aver realizzato profitti giganteschi chiedono ora di essere salvate col denaro pubblico. Lo stato deve indebitarsi al fine di salvare il sistema bancario. All’uopo, esso emette titoli di stato, così indebitandosi ancora di più.

Questi interventi statali hanno provocato degli aumenti giganteschi dei debiti e deficit statali che hanno alleviato la pressione dal sistema bancario ma hanno creato una enorme bolla statale e una minacciosa crisi del debito sovrano. Dal 2007 al marzo del 2011 il deficit totale dei paesi dell’OCSE è cresciuto di quasi 7 volte mentre il loro debito aveva raggiunto 43 mila miliardi (quasi il PIL mondiale), un record. Nello stesso periodo, nella zona Euro i deficit erano cresciuti 12 volte nello mentre i debiti erano cresciuti a 7,7 trilioni di dollari. Questo indebolimento finanziario spinge gli speculatori a chiedere tassi di interesse sempre più alti sulle obbligazioni a rischio. Gli stati devono ricorrere a prestiti ad alto tasso di interesse. Si innesta un circolo vizioso.

2.

E’ in questo contesto che si colloca la crisi dell’Euro. Bisogna prima di tutto capire che cos’è l’Euro e perché è nato. Fin dall’inizio l’Unione Europea (inizialmente la CEE) fu un progetto per la creazione di un polo economico alternativo agli USA [5]. Ciò richiedeva la creazione di una moneta unica e forte, cioè in grado di essere un rivale del dollaro. Questa non era una mera questione politica. Era principalmente una questione economica. La posta in gioco era ed è il signoraggio internazionale.

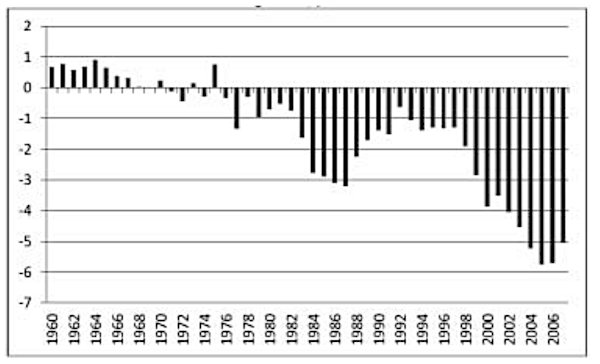

Tutte le nazioni esportano e importano. Le esportazioni servono per finanziare le importazioni [6] . Se si importa troppo, una volta finite le riserve, se non si sono aumentate le esportazioni, si devono ridurre le importazioni . Questo vale per tutte le nazioni salvo che per gli USA. Infatti, se le altre nazioni esportano negli USA, esse ricevono dollari che potrebbero usare per comprare merci statunitensi. Tuttavia, una buona parte di questa massa monetaria non è usata in questo modo. Infatti, questi dollari sono usati (a) come riserve internazionali, (b) come moneta circolante all’interno dell’area dei paesi dollarizzati e (c) come mezzo di pagamento nei mercati internazionali.

Già verso la fine del secolo scorso, dal 55% al 70% dei dollari circolava al di fuori degli USA e quindi non venivano usati per comprare beni americani. Detto con altre cifre, dal 1971 ad oggi (per più di 40 anni) la bilancia commerciale USA è stata sempre negativa. Un valore reale (merci) è scambiato per un simbolo di valore (il dollaro) che non è trasformato in valore reale prodotto negli USA. In tal modo, ogni anno essi si appropriano del valore reale prodotto da altri paesi, recentemente per un ammontare di quasi il 6% del loro PIL.

Grafico 3. Bilancia commerciale degli USA , percentuale del PIL

Questo è il signoraggio, l’appropriazione di valore internazionale da parte della nazione che ha la moneta di scambio e quindi di riserva internazionale, la moneta del paese economicamente dominante. Tuttavia, più gli USA perdono il loro vantaggio economico, meno sono gli scambi effettuati in dollari, meno sono le riserve tenute in dollari, e più il dollaro perde il signoraggio.

Come ha reagito la UE al signoraggio del dollaro? Con l’introduzione dell’Euro. Per capire ciò bisogna considerare il precursore dell’Euro, l’ECU. Esso fu introdotto nel 1978. Non era una moneta reale come il dollaro o il marco tedesco. Era un moneta virtuale che serviva principalmente come un mezzo per saldare i conti tra le diverse banche centrali europee. Ma questa funzione poteva essere svolta, e in effetti era svolta, molto bene già dal dollaro. Quindi, perché l’ECU? Per capirne il motivo, vediamo che cosa era. Esso era composto da 9 monete nazionali, ciascuna rappresentata con pesi diversi. Cioè, se si fossero gettate in un cestino monete diverse in quantità diverse, quale sarebbe stato il loro valore in dollari? Date la monete, la loro quantità, e il tasso di cambio col dollaro, si poteva calcolare il valore di un Ecu in dollari. Più era la percentuale (peso) di una moneta nel cestino, più l’Ecu rifletteva l’andamento di quella economia. Per semplicità, facciamo un esempio basato su solo due monete invece che sulle 9 che inizialmente componevano il paniere.

Tabella 2

| (1) | (2) | (3) | (4) |

| Composizione di 1 Ecu in monete nazionali | Tasso di cambio | Valore di 1 Ecu in dollari | Peso di ciascuna moneta nazionale in 1 Ecu |

| DM 1 | DM 2 = $ 1 | DM 1 = $ 0,50 | 0,5/0,6 = 83% |

| Lit. 100 | Lit. 1000 = $1 | Lit. 100 = $ 0,10 | 0,1/0,6 = 17% |

| Ecu 1 = 0,5+0,1 = $ 0,60 |

Se il valore di ECU 1 fosse stato 0.60 centesimi di dollaro, il peso del marco sarebbe stato l’ 83% di 0.60 centesimi e quello della lira il 17% di 0.60 centesimi. In realtà, quando l’ECU fu varato, dato che vi erano anche altre monete nel cestino, il valore di ECU 1 era di dollari 1.37. I diversi pesi erano importanti perché essi influenzavano in maniera diversa l’andamento del tasso di cambio tra l’ECU e il dollaro. Infatti, supponiamo che il DM si rivaluti, i.e. DM2 = $1.1, e Lira si svaluti, i.e. Lit.1000 = $0.9. La composizione non cambia ma il tasso di cambio è ora diverso.

Tabella 3

| (1) | (2) | (3) | (4) |

| Composizione di 1 Ecu in monete nazionali | Tasso di cambio | Valore di 1 Ecu in dollari | Peso di ciascuna moneta nazionale in 1 Ecu |

| DM 1 | DM 2 = $ 1,1 | DM 1 = 1,1/2 = $ 0,55 | 0,5/0,6 = 83% |

| Lit. 100 | Lit. 1000 = 0,99 | Lit. 100 = $ 0,09 | 0,09/0,64 = 14% |

| Ecu 1 = 0,55+0,09 = $ 0,64 |

Dopo la rivalutazione del marco, il valore di ECU 1 passa da $0.60 a $0.64 (l’ECU si rivaluta) mentre il peso del DM aumenta dall’83% all’86% e quello della lira diminuisce dal 17% al 14%. Siccome il DM si rivalutava continuamente a causa della maggiore produttività dell’economia tedesca e, per esempio, la lira si svalutava a causa della necessità dell’Italia di competere attraverso la svalutazione della lira e siccome il peso del marco era molto maggiore di quello della lira, l’ECU si rivalutava continuamente.

Anche come moneta virtuale l’ECU era già stato concepito come moneta forte, cioè di quei paesi (la Germania) che, a causa della loro maggiore produttività, non hanno bisogno di svalutare per competere internazionalmente.

Quando l’ECU fu trasformato nell’Euro sulla base di ECU1 = Euro 1, l’Euro nacque come moneta forte e quindi come potenziale rivale del dollaro come moneta di scambio e di riserva internazionale. In breve, il motivo principale dell’introduzione dell’euro attraverso l’ECU fu quella di sfidare il signoraggio dollaro. Questo progetto si basava sulla forza del DM. E’ sbagliato quindi sostenere che l’introduzione dell’euro fu una decisione politica piuttosto che economica. Essa rifletteva gli interessi della Repubblica Federale.

L’euro, dopo la sua nascita come moneta forte, doveva mantenere questa sua posizione di forza. La forza economica della Germania era un condizione. Ma anche gli altri Paesi della zona euro dovevano essere ugualmente competitivi sui mercati internazionali. E qui fu fatto un duplice errore.

Primo, si estese l’euro a paesi che erano ben lontani dall’avere il livello di produttività e quindi di competitività internazionale necessari per contribuire a fare dell’Euro una moneta forte. Sono due le ragioni di questo errore. Primo, si volle creare una vasta area dell’euro cosicché sempre più paesi lo dovessero usare come moneta di scambio e di riserva. Ciò anche per contrastare la dollarizzazione di alcuni paesi del Sudamerica. Ma la dollarizzazione dei paesi sudamericani non implica alcuna responsabilità finanziaria da parte degli Usa. Viceversa, con l’ampliamento della zona euro, la UE si è assunta tale responsabilità. Secondo, si pensò che i 8 paesi deboli, dovendo rinunciare alla svalutazione competitiva, sarebbero stati obbligati ad aumentare la propria produttività e competitività. Tuttavia, questo non è stato sempre il caso. Il caso dell’Italia sarà esaminato nella sezione IV più sotto.

3.

Questi massicci investimenti in derivati sono stati l’inizio della crisi dell’euro, la specifica manifestazione della crisi finanziaria nell’eurozona. La banche europee, avendo nei loro bilanci titoli (derivati) grandemente deprezzati, devono ridurre il loro attivo e quindi sono a rischio di fallimento. Conseguentemente, gli stati finanziariamente deboli devono ricorrere a sempre maggiori prestiti (emissione di titoli) in euro al fine (a) di salvare il sistema bancario, (b) nel contesto della crisi, per controbilanciare le minori entrate fiscali e (c) nel contesto della moneta unica, per controbilanciare le minori esportazioni.

Nella misura in cui la loro situazione finanziaria si deteriora, essi rischiano di diventare insolventi (cioè di non poter pagare gli interessi o il capitale dei titoli emessi) e devono emettere obbligazioni a tassi di interesse crescenti. Ma ciò deteriora ulteriormente la loro situazione finanziaria.

Quando il rischio di default diventa troppo grande, gli investitori non si accontentano più di alti rendimenti ma vendono quei titoli denominati in euro (ma gli speculatori potrebbero anche comprarli se anticipano un rialzo dei prezzi di quei titoli). La maggiore quantità di euro così ricavati viene immessa nei mercati finanziari e indebolisce l’euro.

Più i titoli di quegli stati vengono venduti, più diminuisce il loro prezzo, più aumenta il tasso di interesse e quindi la difficoltà di pagare interessi e capitale. Si innesca un circolo vizioso alimentato ad arte dai fondi speculativi che giocano al ribasso sull’euro. A ciò si aggiunge il ruolo delle agenzie di credito. La crisi dell’euro è il rischio di inadempienza dei titoli di stato denominati in Euro dei paesi finanziariamente deboli e le possibili conseguenze di tali inadempienze per la struttura della euro zona o per l’euro come moneta internazionale o addirittura per la sua sopravvivenza. La debolezza dei titoli denominati in euro è la manifestazione specifica della ultima crisi finanziaria che a sua volta è la manifestazione attuale della crisi di lungo periodo dell’economia reale. E’ quindi errato attribuire la crisi dell’euro agli speculatori internazionali. La speculazione è resa possibile e si innesta rischio di default dei titoli dei paesi finanziariamente deboli. L’esito della crisi dipenderà da quali politiche economiche verranno perseguite. Nella situazione attuale, il capitale dei paesi forti (in primis la Germania) può scegliere tra le seguenti alternative.

Primo, la Germania (o meglio detto quella frazione della borghesia tedesca che vuole difendere l’euro ma a condizione che rimanga una moneta forte) e gli altri paesi finanziariamente più forti (come l’Olanda e la Finlandia) lasciano che i paesi deboli falliscano (la Grecia e il Portogallo). I paesi deboli lascerebbero la UE perché ancor meno in grado di rispettare i parametri di Maastricht.

Probabilmente alcuni di tali paesi rinuncerebbero anche all’Euro. Ma ciò non è necessario, essi potrebbero ‘eurorizzare’ le proprie economie pur non facendo più parte della UE, come hanno fatto alcuni paesi latinoamericani (per esempio, Panama nel 1904, l’Ecuador nel 2000, El Salvador nel 2001) che hanno dollarizzato le proprie economie senza essere parte del sistema economico USA. Sembrerebbe che questa sia la soluzione più soddisfacente per il blocco dei paesi forti, in primis la Germania, per tre motivi. Primo, l’area economica in cui viene usato l’euro non sarebbe ridotta in modo significativo se uno o due dei paesi più piccoli lascassero l’euro. Secondo, i paesi forti e la UE non sarebbero più responsabili per le economie e quindi per i debiti dei paesi deboli, “eurorizzati” [7]. Terzo, l’eurozona si ridimensionerebbe ai soli paesi ‘virtuosi’ e l’euro diventerebbe la moneta di quella zona, un euro ‘nordico’.L’euro nordico diventerebbe l’espressione di economie forti e sarebbe in grado di sfidare il dollaro anche perché anche il dollaro si sta indebolendo, come sottolineato dal recente declassamento dei titoli USA per la prima volta.

Tuttavia, il fallimento dei paesi deboli scatenerebbe tutta una serie di fallimenti bancari le cui ramificazioni si estenderebbero anche ai paesi forti. Ciò potrebbe scatenare quella crisi finanziaria generalizzata che fino ad ora si è potuto posporre. Molte banche tedesche e francesi hanno nelle loro casse quantità ingenti di derivati ‘tossici’, cioè derivati che nei loro bilanci appaiono al loro valore nominale mentre in effetti essi hanno perso una parte o la totalità del loro valore a causa della perdita di valore dei collaterali. In caso di necessità, quelle banche dovrebbero vendere quei derivati ma il mercato darebbe loro solo una frazione del loro valore nominale. Apparirebbe il rischio di insolvenza con conseguente corsa agli sportelli. Gli USA non ne sarebbero immuni. Le banche USA hanno imprestato 60.5 miliardi alle banche dei paesi a rischio (Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, e Italia) ma ben 275,8 miliardi alle banche francesi e tedesche.

Si imporrebbe quindi un ulteriore intervento finanziario da parte dei governi dei paesi forti al fine di salvare il proprio sistema bancario. Gli effetti sull’euro nordico dipenderebbero dalla quantità e dalle modalità degli interventi così come da un numero di altri fattori. Per ora essi sono imprevedibili. Non è escluso che se anche una o più delle maggiori nazioni dovessero uscire dall’eurozona, l’euro nordico diventerebbe l’espressione di una realtà economica troppo limitata per poter rimpiazzare il dollaro come moneta internazionale. Sorge quindi la domanda su quale sia il piano strategico di questa parte della borghesia tedesca. Una ipotesi che è stata ventilata è che lo sganciamento dall’euro debole e il passaggio all’euro forte potrebbe favorire un nuovo indirizzo strategico della Germania, l’espansione verso la Russia e la Cina, due paesi con immense riserve di materie prime e relativamente (alla Germania) a relativamente basso livello di sviluppo tecnologico. Queste sono le condizioni ideali per l’appropriazione di valore da parte della Germania. Nell’ambito della UE, la Germania si appropria già di plusvalore prodotto da altri paesi meno avanzati (vedi la sezione IV) più sotto. Ma i vantaggi di una nuova direzione sarebbero molto maggiori. L’euro nella sua forma attuale, coi suoi costi per la Germania, sarebbe un ostacolo per questo progetto [8].

Che questa sia l’ipotesi considerata o no, le incognite inerenti al trapasso sono molte e pericolose. Per questo, un’altra frazione della borghesia tedesca preferisce mantenere l’euro attuale anche a costo di indebolirlo, nella speranza che dopo la bufera riguadagni e rinforzi ulteriormente la sua posizione visà-vis il dollaro. Quindi, i paesi deboli dovrebbero essere salvati dalla bancarotta. Qui il ruolo delle istituzioni finanziarie della UE diventa cruciale. Incominciamo dalla BCE.

Essa ha a sua disposizione due tipi di interventi. Il primo è ciò che la BCE sta già facendo, cioè essa compra i titoli di stato in possesso degli investitori (principalmente banche e fondi di investimenti). Il secondo è attualmente solo una proposta, e cioè che la BCE o compri direttamente le obbligazioni dei governi della eurozona o essa stessa emetta obbligazioni (gli Eurobond). Il punto è se vi siano dei limiti economici a entrambi i tipi di intervento.

Consideriamo per primo l’intervento della BCE sul mercato secondario. Supponiamo che il Tesoro italiano abbia emesso titoli di stato che sono stati comprati dalle banche per 100 miliardi di Euro e che questi titoli corrano il rischio di default. La BCE li compra dalle banche e paga loro 100 miliardi. In questo modo essa immette denaro nel sistema bancario. La BCE non immette necessariamente moneta cartacea. Essa può fare credito attraverso la creazione di una voce di credito nella sua contabilità elettronica a favore delle banche (questa è la cosiddetta moneta elettronica).

In teoria, ciò è inflazionario a causa della cosiddetta ‘creazione di moneta dal nulla’ senza una equivalente creazione di valore [9]. Tuttavia, in pratica, nella attuale condizione di crisi economica, le banche (a) o non accreditano quella moneta a imprese nella sfera reale ma la accantonano come riserve (b) o la investono nella sfera fittizia. In questo ultimo caso, l’inflazione sorge nella sfera fittizia ma non in quella reale. Il limite è fino a che punto la BCE è disposta a soffiare sul fuoco, ad alimentare la bolla speculativa.

Data la sua reticenza a operare sul mercato primario, la BCE ha deciso il 21 Dicembre 2011 di dare a più di 500 banche un credito per tre anni di 489 miliardi di euro (circa un miliardo per banca) equivalente al 5% del PIL dell’eurozona per comprare titoli di stato, quindi anche quelli dei paesi a rischio (ma solo circa 200 miliardi sono nuovo credito. Il resto è credito a breve termine che è trasformato in credito a tre anni). Le banche useranno quel credito per rifinanziare i loro debiti nel 2012. Ma siccome quei titoli rendono oggigiorno dal 5% al 7%, e siccome il credito della BCE costa oggigiorno l’1%, le banche potrebbero usare quel credito per comprare i titoli ad alto rendimento, guadagnando così la differenza. Ciò è quanto successe nel 2009 quando usarono circa la metà dei 442 miliardi di credito della BCE per comprare titoli di stato greci e spagnoli. In questo modo le banche correrebbero ancor maggiori rischi di default.

Nonostante la reticenza della BCE e del governo tedesco, la BCE potrebbe diventare, anzi probabilmente diventerà, il prestatore di ultima istanza, cioè potrebbe intervenire sul mercato primario. E’ opinione comune che questo è ciò che la BCE dovrebbe fare dato che essa può stampare moneta o creare credito senza limiti e che quindi può comprare tanti titoli di stato in sofferenza quanto è necessario per evitare il default degli stati. Qui il limite risiede nel pericolo di inflazione.

Distinguiamo tra l’acquisto di obbligazioni dei governi della eurozona da parte della BCE e l’emissione da parte della BCE stessa di obbligazioni (gli eurobond). Nel primo caso, il tesoro Italiano emetterebbe titoli di stato che sarebbero comprati dalla BCE tramite la creazione di un credito elettronico. I 100 miliardi che il governo Italiano riceve dalla BCE sono spesi dal governo come più crede opportuno, per esempio per pagare gli impiegati statali. Quel denaro è ritirato solo quando il governo Italiano ritira quei titoli pagando il loro prezzo.

Nel secondo caso (Eurobonds), se il governo Italiano avesse bisogno di 100 miliardi, la BCE stessa emetterebbe titoli per quella cifra, li venderebbe agli investitori (grandi fondi di investimento e banche) e poi impresterebbe il denaro che riceve dagli investitori al governo italiano. Perché l’intermediazione? Perché gli investitori potrebbero non comprare i titoli Italiani a causa del loro rischio di default. Gli Eurobonds aiuterebbero i paesi più deboli a spese di quelli più forti perché gli Eurobonds sarebbero garantiti da tutti i paesi della eurozona, compressa la Germania. Questo è il motivo dell’avversione della Germania gli Eurobonds. In un tentativo di addolcire la amara pillola per la Germania, è stata fatta la proposta che la BCE possa emettere Eurobonds ma solo per un massimo del 60% del PIL del paese interessato. Gli investitori privati potrebbero comprare un minimo del 40% del PIL. La questione, tuttavia, è se gli investitori privati sarebbero disposti a comprare titoli a rischio di default. In tal caso, l’azione della BCE non sarebbe illimitata.

Coloro che sostengono che l’intervento della BCE sul mercato primario non sarebbe inflazionario sottolineano che la FED ha immesso 300 miliardi di dollari nel marzo del 2009 e poi altri 600 miliardi nel novembre del 2010 e che ciò non ha provocata un movimento inflazionario degno di nota. Dal marzo 2009 al novembre 2010 il tasso di inflazione è stato solo del 1.64%. Ma questo argomento presuppone che tale immissione abbia un effetto inflazionistico immediato.

Se consideriamo un periodo più lungo, dal 2009 al 2011, il tasso è stato del 5.45% [10].

Inoltre, il paragone calza solo parzialmente perché la FED ha immesso denaro nella sfera finanziaria ed è o confluito nella sfera speculativa o è servito per incrementare le riserve. Se la BCE dovesse comprare titoli di stato sul mercato primario essa finanzierebbe gli stati direttamente e quindi la loro spesa nella economia reale. Per esempio, nel 2013 gli stati della eurozona dovranno ri-finanziare circa un trilione e mezzo di euro (a fronte di un PIL dei 27 paesi della UE di circa 16 trilioni). Nel contesto della crisi, ciò porterebbe quasi sicuramente ad un processo stagflazionistico. Un movimento inflazionistico dell’Euro oltre un certo limite stabilito dalla competizione internazionale non sarebbe nell’interesse della Germania che può competere attraverso la sua superiorità tecnologica. Questo è il vero motivo per cui la BCE teme l’inflazione e non perché, come sostenuto da molti economisti e media tedeschi in un’opera di terrorismo mediatico, l’intervento della BCE nel mercato primario porterebbe a tassi di inflazione simili a quelli della Repubblica di Weimar.

L’attuale leadership tedesca potrebbe accettare che la BCE diventi il prestatore in ultima istanza ma a condizione che venga istituito un ministero delle finanze europeo, ovviamente con le regole dettate dalla Germania, che ponga un limite al debito degli stati nazionali (con sanzioni contro chi non rispetta tale limite). Questo limite da una parte ridurrebbe l’ammontare della nuova moneta emessa dalla BCE, il rischio di inflazione e la pressione sull’euro. Dall’altra però aggraverebbe le difficoltà finanziarie degli stati deboli il cui accesso al credito sarebbe limitato.

Vi sono poi due altre ragioni che spiegano la resistenza a fare della BCE un prestatore in ultima istanza. La prima è che le regole della BCE sono state scritte dal capitale finanziario per il capitale finanziario e cioè per obbligare gli stati a indebitarsi con la finanza privata (banche, fondi di investimento, ecc.) al fine di garantire loro cospicui profitti. Un cambiamento di questa regola incontrerebbe le loro notevoli resistenze. La seconda è che l’opinione pubblica tedesca non vuole che la BCE investa nel mercato primario perché in tal caso sarebbe la eurozona (in primis la Germania) a finanziare il debito pubblico e quindi le spese statali dei paesi deboli, inclusa l’Italia.

E’ a causa delle remore della Germania a fare della BCE il prestatore di ultima istanza che è stato istituito il Fondo Europeo per la Stabilità Finanziaria (FESF) il cui compito non è quello di concedere prestiti ma di garantire i titoli degli stati a rischio di inadempienza invogliando così gli investitori a comprarli.

Per reperire il capitale con cui garantire gli investimenti degli acquirenti dei titoli a rischio, Il Fondo emette obbligazioni per un massimo di 440 miliardi. Queste obbligazioni sono comprate da investitori istituzionali. Esse sono garantite collettivamente dagli stati della eurozona, ciascuno per una sua quota. Se i titoli degli stati a rischio si svalutano, i possessori di quei titoli possono rivalersi presso il Fondo per un massimi di 440 miliardi. Le casse del Fondo si svuotano. Ma il Fondo può ripagare il suo debito con i propri obbligazionisti perché gli stati della UE si sono impegnati a versare le proprie quote per quella cifra. Sembrerebbe quindi che il Fondo non possa essere insolvente. Ma allora non si spiegherebbe lo spread delle sue obbligazioni con i bund tedeschi e nemmeno perché dal Luglio ad Ottobre del 2011 lo spread è salito dallo 0,66% al 1,22%.

La ragione è che i titoli del Fondo in effetti non sono garantiti per 440 miliardi. Infatti, la garanzia data al Fondo (le quote degli stati della UE) è data da tutti gli stati, compresi quelli i cui titoli si svaluterebbero. Per esempio, la quota dell’Italia e della Spagna è del 30%, ossia circa 130 miliardi. Supponiamo che questi due paesi falliscano. I possessori dei titoli si rivolgono al Fondo che deve emettere obbligazioni per 130 miliardi. Ma le garanzia per il pagamento di questo capitale è solo di 440-130=310 miliardi. Gli obbligazionisti del Fondo che hanno comprato obbligazioni per 440 miliardi sono in effetti coperti per soli 310 miliardi. Il prezzo delle obbligazioni del Fondo cadrebbero. Il Fondo diventerebbe una parte del problema piuttosto che della sua soluzione. Più aumenta e si generalizza il rischio di default, più aumenta il rischio per gli investitori in titoli sovrani a rischio, più è il tasso di interesse che gli obbligazionisti del Fondo richiedono. Non a caso lo spread dei titoli del Fondo sia aumentato ad Ottobre. In quel mese l’agenzia di classamento Moody’s ha declassato il debito sovrano dell’Italia e della Spagna. La Francia è stata avvertita che è stata posta sotto osservazione.

Fino ad adesso, il Fondo è servito a garantire il 100% del credito concesso: l’Irlanda, il Portogallo e la Grecia sono costati circa100 miliardi.

Ma se l’Italia e la Spagna dovessero essere prese di mira dagli speculatori, cioè se i grandi fondi speculativi che hanno a loro disposizione quantità immense di denaro scommettessero sulla insolvenza dell’Italia e della Spagna vendendo i loro titoli e quindi causando la caduta dei loro prezzi e il rialzo dei tassi sulle nuove emissioni, si stima che ci vorrebbero da uno a tre mila miliardi di euro di interventi (cioè di credito) per permettere a quei paesi di ridurre i propri deficit e debiti e quindi per metterli al riparo dalla speculazione. Ed è possibile che neanche queste somme enormi potrebbero essere sufficienti.

Per questo, si è pensato di ‘potenziare’ il Fondo e cioè il capitale del Fondo dovrebbe servire come garanzia per il 20% invece del 100% del valore nominale dei titoli in mano agli investitori. Supponiamo che uno stato abbia emesso titoli per 100 miliardi. Se quei titoli sono svalutati del 50%, gli investitori perdono 50 miliardi.

Il Fondo garantisce il 20% di 100 miliardi, cioè 20 miliardi, e i possessori perdono 30 miliardi invece di 50 miliardi. Per esempio, recentemente le banche che hanno in loro possesso titoli greci hanno dovuto accettare una perdita del 50%. E’ difficile capire come gli investitori possano essere invogliati a comprare titoli a rischio con una copertura del 20% , cioè come l’assicurazione del 20% possa essere considerata un potenziamento del Fondo [11]. Queste considerazioni valgono ancora di più se si considerano le perdite potenziali per gli obbligazionisti del Fondo derivanti del mancato versamento della quota da parte degli stati in default. I rimanenti 1,000 o 2,000 miliardi dovrebbero provenire attraverso fondi speciali instituiti dal Fondo stesso.

Quindi, il cosiddetto ‘potenziamento’ del Fondo è un termine fuorviante perché (1) la parziale copertura scoraggia gli investitori a comprare le obbligazioni a rischio e (b) i maggiori capitali dovrebbero essere debiti contratti indirettamente dal Fondo attraverso altri fondi.

La costruzione diventa sempre più bizantina ed è la UE stessa che, nel tentativo di evitare che una bolla scoppi, contribuisce alla formazione di un altra bolla. Il Fondo è un chiaro esempio di come le politiche anti-cicliche possano ritardare ma non evitare la crisi.

Se gli interessi all’interno della eurozona sono contradditori, lo sono anche quelli degli USA.

Un Euro forte (che si rivaluta) da una parte indebolisce il ruolo del dollaro come moneta internazionale minacciandone il signoraggio, dall’altra però facilita le esportazioni USA.

Sotto il peso della crisi gli USA sono costretti a privilegiare gli interessi contingenti (facilitare le esportazioni) piuttosto che quelli di lungo periodo (mantenimento del signoraggio). Ciò non significa che non vi sia (più) antagonismo tra dollaro e euro (come è stato detto molto superficialmente) ma che in questa congiuntura la lotta del governo statunitense per il signoraggio diventa meno importante di altri interessi più pressanti e che la minaccia posta dall’euro è ridimensionata a causa della sua debolezza e della sua possibile scomparsa nella sua forma attuale.

Consideriamo ora le alternative per i paesi finanziariamente più deboli. Essi possono accettare (come fanno a tuttora) le politiche di lacrime e sangue imposte su di loro per rimanere nella eurozona e nell’euro. Oppure potrebbero (fatti) uscire dalla UE pur ritenendo unilateralmente l’euro. La UE non sarebbe più responsabile per le loro finanze ma non potrebbe neanche più imporre le proprie politiche. Oppure, i paesi deboli potrebbero uscire dall’euro. In questo caso, vi sarebbe tutta una serie di gravi problemi connessi alla transizione dall’euro ad una moneta nazionale quali il dover pagare debiti in euro con una moneta nazionale svalutata, la fuga di capitali prima della conversione, ecc. Inoltre, i tassi di interesse che dovrebbero essere pagati sui nuovi titoli di stato emessi in nella moneta nazionale debole perché prona alla svalutazione aumenterebbero aumentando così, invece di ridurre, la crisi finanziaria dello stato debole. L’uscita dall’euro quindi implica la cancellazione anche unilaterale dei debiti (come fecero l’Argentina e l’Ecuador). I critici di questa opzione sostengono che il risultato potrebbe essere la detonazione di una grande crisi finanziaria specialmente se relativamente grandi paesi falliscono. E’ vero. Però è altrettanto vero che la crisi è inevitabile e che quello che cambia è (1) il detonatore e (2) chi paga.

4.

L’argomento più menzionato per proporre l’uscita dall’euro è che la moneta unica ha provocato una caduta delle esportazioni in seguito alla mancanza della svalutazione competitiva e che se si potesse ritornare alla possibilità di usare la svalutazione competitiva, esportazioni, produzione, salari e profitti aumenterebbero. Vediamo prima se, e in che misura, l’introduzione dell’euro sia connessa all’andamento della bilancia commerciale in Italia e Germania.

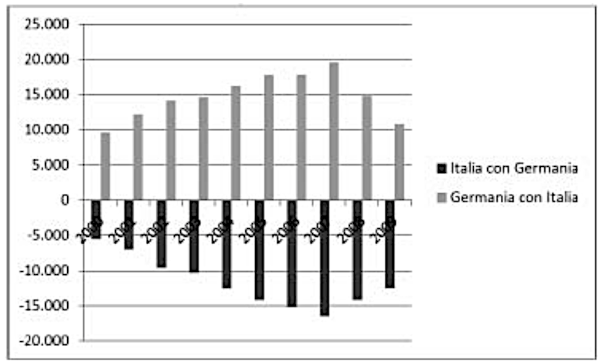

Grafico 4. Bilancia commerciale, milioni di euro

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GI-10-002/EN/KS-GI-10-002-EN.PDF

Dal 2000 al 2009 la bilancia commerciale Italiana si è deteriorata considerevolmente mentre quella Tedesca ha avuto un andamento opposto. Tuttavia, il peggioramento dell’Italia non può essere ascritto solo, o anche principalmente, alla mancanza della svalutazione competitiva. La Germania ha approfittato della sua superiorità tecnologica per esportate verso i paesi della eurozona tecnologicamente meno avanzati e quindi meno produttivi, compresa l’Italia. Infatti, nel 2011 ha avuto un attivo di un trilione di euro, un record, e i paesi dell’eurozona contano solo per il 40% delle sue esportazioni. Il che indica che la sua capacità di penetrazione dei mercati esteri indipendentemente dalla di svalutazione competitiva dei suoi partner dell’eurozona (compresa l’Italia) e che tale capacità dipende principalmente dalla sua superiorità produttività. Per vedere ciò, occorre prima di tutto fare chiarezza su cosa si intende per produttività.

La produttività (come in Marx) è misurata dall’output per unità di capitale (costante e variabile) investito, tenendo il tasso di sfruttamento costante. Generalmente, la produttività cresce se percentualmente il capitale costante cresce relativamente al capitale variabile perché la sostituzione di forza lavoro con mezzi di produzione implica che i nuovi mezzi di produzione sono più efficienti [12]. Invece, la produttività nelle statistiche ufficiali è definita sia come produttività del lavoro (cioè come valore aggiunto per persona impiegata o PIL per totale delle ore lavorative) sia come produttività multifattoriale, in cui si tiene conto anche dell’input capitale [13]. In Marx, è la produttività come efficienza dei mezzi di produzione che determina il PIL e L e quindi il tasso PIL/L (dove L può indicare sia le ore lavorative che le unità di lavoro). Nelle statistiche ufficiale la relazione è capovolta: è il PIL/L che determina e misura la produttività dei mezzi di produzione.

Questo capovolgimento conduce alla seguente difficoltà. Se il tasso PIL/L cresce e se esso fosse una misura della produttività, la produttività crescerebbe e cioè i capitalisti avrebbero sostituito lavoratori con mezzi di produzione. Questo è un comportamento razionale in termini di competizione capitalista. Se invece il tasso PIL/L cade, la conclusione dovrebbe essere che la produttività sarebbe caduta e cioè che vi sarebbe stata una sostituzione di mezzi di produzione con lavoro. Ma questo è un comportamento capitalista irrazionale. Ne consegue che il tasso PIL/L non misura la produttività. Le variazioni del PIL/L indicano solo i diversi effetti dell’andamento dell’economia su il PIL e L. In genere, di anno in anno, le fluttuazioni del tasso di crescita del PIL sono molto più ampie del tasso di crescita delle ore lavorative. L’espulsione di forza lavoro quando l’economia si deteriora e la sua assunzione in tempi migliori sono processi molto più lenti delle fluttuazioni del PIL.

Tuttavia, in mancanza di dati statistici con cui calcolare la produttività nella concezione di Marx, il tasso PIL/L può indicare se nel medio-lungo periodo la produttività sia aumentata o no. Esso indica il trend della produttività ma non può misurarla.

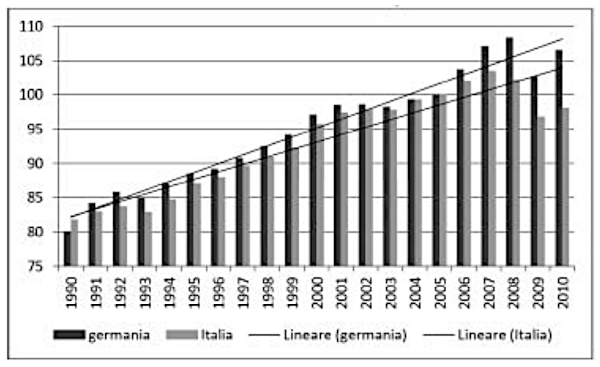

Consideriamo prima l’andamento del PIL sia in Italia che in Germania.

Grafico 7. Tasso di crescita del PIL in Italia e Germania, indice 2005=100

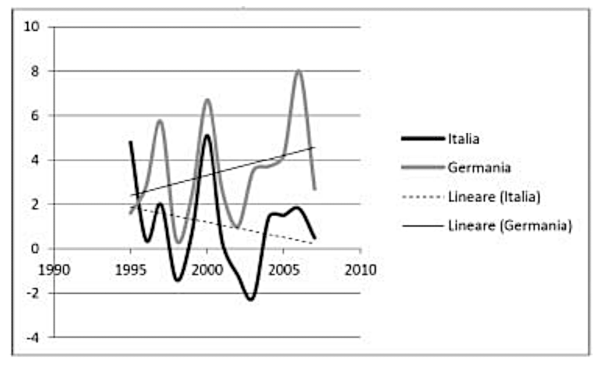

Poi quello del PIL/L

Grafico 8. Tasso di crescita di PIL/L in Italia e Germania

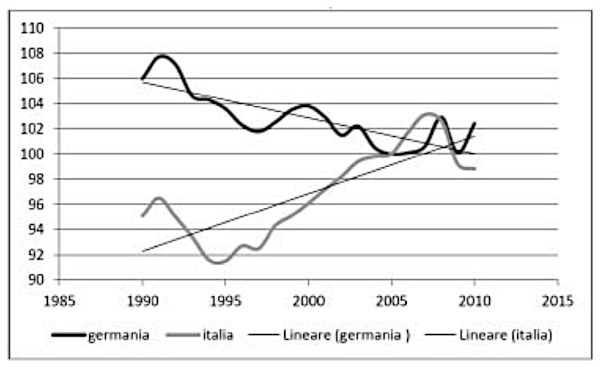

E infine l’indice delle ore lavorative

Grafico 9. Ore lavorative in Germania e Italia, indice 2005 = 100

Ora, l’incremento del PIL può esser dovuto sia ad un incremento della produttività (efficienza dei mezzi di produzione) che ad un maggior tasso di sfruttamento. Questa è una distinzione che l’economia mainstream non fa per ovvie ragioni ideologiche e che invece è essenziale per capire l’andamento della produttività. Il tasso PIL/L cresce in Germania ma cade in Italia. Se, tendenzialmente, come in Germania, il PIL aumenta (grafico 7) e anche il tasso PIL/L aumenta (grafico 8), il PIL aumenta di più dell’incremento di L (in effetti, le ore di lavoro sono diminuite, grafico 9) e si può inferire che il maggior PIL è dovuto ad un incremento della produttività (il che non esclude un aumento del tasso di sfruttamento). Ma se tendenzialmente, come in Italia, il PIL aumenta (grafico 7) e il tasso PIL/L diminuisce (grafico 8), il PIL aumenta di meno dell’incremento di L (le ore lavorative aumentano, grafico 9) e si può inferire che l’incremento del PIL è dovuto ad un maggior tasso di sfruttamento a fronte di una stagnazione della produttività. Un riduzione del PIL/L mentre il PIL cresce indica non una minore produttività ma un maggior tasso di sfruttamento [14].

E’ quindi errato attribuire il saldo negativo della bilancia commerciale italiana all’euro. E’ la mancanza di rinnovamento delle tecnologie in Italia relativamente alla Germania che ha causato la debolezza della bilancia commerciale su cui si è innestata la mancanza di svalutazione competitiva. Alcune delle cause che hanno contribuito a questo mancato rinnovamento sono (a) la compressione dei salari invece dello sviluppo tecnologico come politica economica per competere internazionalmente (b) gli Investimenti diretti all’estero dove i salari sono ancor minori che in Italia (c) le privatizzazioni di alcuni rami dei servizi pubblici che hanno favorito lo spostamento degli investimenti dalla manifattura a quei rami dove possono essere chiesti prezzi da monopolio (d) le ridotte dimensioni delle imprese italiane (il Nanismo) derivanti dalla esternalizzazione di spezzoni del processo produttivo a imprese di piccola o media dimensione con produttività relativamente minore e (e) fondi per la ricerca assolutamente inadeguati e un sistema universitario baronale che favoriscono la “fuga di cervelli” [15].

Quali sarebbero gli effetti della reintroduzione della svalutazione competitiva in seguito alla uscita dall’euro? Nella misura in cui le maggiori esportazioni inducono una maggiore produzione, crescono l’output (cioè il valore e il plusvalore), i salari e i profitti. La bilancia dei pagamenti migliora. Tuttavia, questa crescita, nella misura in cui è causata dalla svalutazione competitiva, è fittizia. La macroeconomia sostiene che mentre vi è un miglioramento reale, tale miglioramento può essere limitato o addirittura annullato da un numero di contro-fattori. Per esempio, il deprezzamento della valuta da una parte diminuisce il prezzo delle esportazioni ma dall’altro aumento quello delle importazioni. Quest’ultimo, oltre a avere un effetto negativo sulla bilancia commerciale, potrebbe provocare un movimento inflazionistico. Oppure, una svalutazione competitiva da parte di un paese potrebbe provocare le stesse misure da parte di altri paesi concorrenti annullando così il vantaggio iniziale. Questi ed altri argomenti presuppongono che la svalutazione competitiva causi vantaggi reali, anche se questi vantaggi possano susseguentemente essere annullati da effetti o politiche contrarie. Ma non è così.

Se le merci esportate dall’Italia sono state prodotte a causa della maggiore domanda indotta dalla svalutazione della Lira, in Italia la produzione, i salari e i profitti in lire crescono e la bilancia commerciale migliora. Tuttavia, la maggiore produzione è persa all’estero e a fronte dei maggiori salari e profitti vi è una quantità di valore reale (merci) sul mercato nazionale immutata. I maggiori salari e profitti dovuti alla maggiore produzione indotta dalla svalutazione hanno lo stesso potere d’acquisto reale (in termini di merci, di valore) dei minori salari e profitti di prima della svalutazione. I salari e i profitti sono aumentati in termini della valuta nazionale ma il loro potere d’acquisto (le merci che essi possono comprare) rimane immutato. L’Italia ha prodotto per l’estero senza corrispettivo. Vi è una perdita del valore totale delle merci esportate. L’effetto è l’inflazione che però può essere ridotta in vari modi. Ciò potrebbe richiedere una nuova ondata di svalutazioni.

E’ per questo che la reintroduzione della lira e della svalutazione competitiva aumenterebbero la produzione per l’esportazione e diminuirebbero il saldo negativo della bilancia commerciale dell’Italia ma non inciderebbero sullo sviluppo economico italiano. Le riserve in moneta internazionale aumenterebbero ma esse sarebbero solo l’alter ego del valore perso agli importatori. L’opinione secondo cui l’aumentata domanda esterna potrebbe aumentare la produzione e quindi il PIL è errata. Il riferimento d’obbligo è l’Argentina.

Ebbene, l’ex ministro delle finanze argentino, Domingo Cavallo, che introdusse il tasso di cambio paritario tra il peso e il dollaro, non lascia dubbi: “Growth restarted and unemployment begun to fall in 2003. But this was not due to the devaluation. The key factors were the depreciation of the dollar and good luck on the commodity prices. The price of soy – which is a price set in international markets – jumped from less than $120 a ton in 2001 to more than $500 a ton by the late 2000s. It is absolutely erroneous and misleading to attribute the rapid growth of Argentina during the last 8 years to the ‘pesofication’ and devaluation of 2002” [16].

Questi risultati sono contro-intuitivi solo se si confondono le maggiori esportazioni basate sulla svalutazione competitiva con altri due casi. Primo, l’Italia, dopo essere tornata alla lira, potrebbe cercare di competere solo attraverso riduzioni salariali. In tal caso, i profitti aumenterebbero e i capitalisti esportatori potrebbero rinunciare agli extra profitti abbassando i prezzi, aumentando così le esportazioni. Anche in questo caso vi sarebbe una perdita di valore (da parte dei salariati) ma i vantaggi per il capitale sarebbero reali (una maggiore produzione di plusvalore, una maggiore esportazione, un maggior tasso di profitto e accumulazione di riserve). In questo caso le maggiori riserve di moneta internazionale sarebbero l’espressione del’incremento del tasso di plusvalore. Il secondo caso è che l’Italia possa abbassare i prezzi delle proprie merci a causa di una maggiore efficienza e produttività. Essa si approprierebbe di una fetta di plusvalore prodotto dai paesi esportatori. Però questo è il caso della Germania.

La discussione attuale se per l’Italia sia meglio uscire o meno dall’euro non va al cuore del problema. Il problema per il capitalismo italiano è l’inefficienza dell’apparato produttivo relativamente ai competitori internazionali. Anche per questo, una uscita ‘controllata’ e la formazione di un euro-Sud porterebbe, a parte i suddetti problemi della transizione, ad una nuova moneta intrinsecamente debole e quindi soggetta a svalutazione ed a attacchi speculativi. Ma dovrebbe essere chiaro che questa inefficienza è un problema del capitalismo Italiano così come lo è il dilemma se uscire o no dall’euro attuale.

I lavoratori non devono farsene carico, non è il loro problema né il loro dilemma.

La prospettiva dei lavoratori deve essere un’altra, deve essere incentrata su tre punti cardine. Primo, qualunque sia la strategia del capitale, non c’è modo di evitare la crisi. Il capitale la può solo posporre fino alla prossima esplosione. Le politiche di lacrime e sangue sono non solo inique ma inutili. Si esce definitivamente dalle crisi solo uscendo dal sistema. L’idea che il lavoro possa insegnare al capitale come uscire dalla crisi è un errore fatale.

Secondo, qualunque sia la strategia difensiva che il lavoro sarà in grado di darsi, mentre il capitale cerca di risolvere i propri problemi, i lavoratori devono risolvere i propri evitando che i costi della crisi siano riversati sul di loro.

Ma non è sufficiente rigettare le riduzioni salariali e i maggiori tassi di sfruttamento. La prospettiva è fondamentale. La prospettiva keynesiana, accettata unanimemente dalla sinistra, rigetta i sacrifici perché essi strangolerebbero l’economa attraverso una compressione dei consumi delle masse. Ciò è errato. I minori salari sono sempre l’equivalente di maggiori profitti anche se tutti i beni il cui valore equivale ai minori salari rimanessero invenduti. Essi quindi non possono influire negativamente sull’andamento dell’economia.

Le politiche di ‘austerità’ devono essere rigettate perché in un periodo di crisi i maggiori profitti non vengono convogliati verso i settori produttivi. Di nuovo, questi sacrifici sono non solo iniqui ma inutili.

Terzo, la tesi che invece di ridurre i salari il capitale dovrebbe aumentare la propria efficienza e che ciò sarebbe vantaggioso anche per i lavoratori, è falsa. I miglioramenti tecnologici in un paese aumentano i valori d’uso prodotti. Essi sono appropriati dal capitale e possono essere parzialmente ridistribuiti anche al lavoro di quel paese. Sembrerebbe che vi sia una comunione di interessi, che sia il capitale che il lavoro debbano applicarsi per l’introduzione di mezzi di produzione più deficienti. Tuttavia, attraverso questa maggiore efficienza i capitalisti avanzati di un paese sottraggono plusvalore ai capitalisti tecnologicamente retrogradi di altri paesi. Questi ultimi, al fine di recuperare il plusvalore perduto, scaricano i costi della propria crisi sui propri lavoratori. I vantaggi per la classe operaia di un paese sono annullati dagli svantaggi della classe operaia dell’altro paese. La lotta del lavoro non può che essere internazionalista.

NOTE

[2] ↑ Invece, la profittabilità è il plusvalore diviso per il capitale investito.

[3] ↑ Secondo Spyros Papanicolau, ex direttore generale dell’agenzia per la gestione del debito pubblico greco, fra il febbraio 2005 e il febbraio 2010, Moody’s è stata pagata da 330.000 a 540.000 dollari l’anno da Atene per ottenere un classamento favorevole del suo credito. Le altre agenzie venivano pagate lo stesso ammontare.

[4] ↑ Ma Fitch è controllata dalla francese Fimalac (Financière Marc de Lacharrière).

[5] ↑ G.Carchedi, For Another Europe, Verso, 2001, capitol 1.

[6] ↑ Prescindiamo per adesso dal finanziamento delle importazioni stampando moneta.

[7] ↑ Secondo l’interpretazione dominante dell’’articolo 50 del Trattato di Lisbona, l’uscita dall’euro comporterebbe l’uscita dalla UE. Ma nulla impedisce che un paese, essendo uscito dalla UE, ritenga unilateralmente l’euro.

[8] ↑ Si veda: L’Europa sul baratro della crisi, http://www.partitocomunistainternazionale.org/

[9] ↑ La nozione di ‘creazione della moneta dal nulla’ è fuorviante. Attraverso la concessione di credito, la BCE ridistribuisce un valore già esistente tra un numero maggiore di persone o istituzioni.

[10] ↑ http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm

[11] ↑ Per il capitale speculativo valgono considerazioni diverse. Recentemente, le banche hanno dovuto accettare ‘volontariamente’ una perdita del 50% sul valore nominale dei titoli di stato greci da esse posseduti. Quei titoli vengono scambiati al 40% del valore nominale. I fondi speculativi comprano quei titoli e scommettono che la UE eviti che lo stato greco vada in default (cioè che riceva 30 miliardi di euro dalla EU e dal FMI) e che possa pagare il 50%. Quei titoli maturano a Marzo di quest’anno. Se la scommessa è giusta, gli speculatori ricevono dallo stato greco il 50% e guadagnano il 10%. Se è sbagliata, le perdite sono al massimo il 40%. Landon Thomas Jr., Awaiting a Greek Payout, New York Times, January 10, 2012 http://www.nytimes.com/2012/01/11/business/glo bal/hedge-funds-the-winners-ifgreek-bailout-arrives.html

[12] ↑ I cambiamenti nell’organizzazione del lavoro incidono sul tasso di sfruttamento, non sul tasso di produttività

[13] ↑ Quest’ultima non può essere considerata come una proxy per la composizione organica del capitale. Infatti, essa misura la differenza tra il tasso di crescita dell’output e quello degli input (capital e lavoro). Essa quindi misura l’incremento dell’output non attribuibile all’incremento del capitale e lavoro.

[14] ↑ I dati qui sopra riguardano l’economia nella sua totalità. In effetti, però, la nozione di produttività ha veramente senso solo se si riferisce ai settori produttivi, quelli in cui si produce valore incorporato in valori d’uso. Purtroppo, i dati per questi settori mancano.

[15] ↑ Domenico Moro, Non solo debito pubblico. I perché del declino italiano, Il Manifesto, 28 Dicembre, 2011.

CREDITS

Immagine in evidenza: Euro

Autore: ActuaLitté; 13 ottobre 2018

Licenza: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Immagine originale ridimensionata e ritagliata