In occidente le lotte dei ‘gilet gialli’ (gilet jaunes), il movimento nato a metà novembre 2018 come forma di protesta per il rincaro del prezzo della benzina voluto dal governo di Macron, vengono continuamente e volutamente distorte da parte degli esponenti politici liberisti filo-europeisti e dagli organi di stampa mainstream. Si tenta di far passare il messaggio per cui la ragione di fondo di tali proteste, che da subito, ben oltre la miccia dell’innesco iniziale, hanno presentato una forte e decisa espressione di generale dissenso verso le politiche liberiste condotte dall’Unione Europea, vi sia la volontà di preservare lo status quo sul piano ambientale e sociale; mentre chi davvero combatterebbe per cambiare il mondo è una ragazza svedese di 16 anni, di nome Greta Thunberg, che tutti i venerdì mattina, da sei mesi a questa parte, salta la scuola per scioperare di fronte al parlamento svedese contro il cambiamento climatico. Le proteste della ragazza, anche grazie al vastissimo eco fornitole dalla stampa internazionale, le hanno consentito di salire sul palco della conferenza mondiale per il cambiamento climatico (Cop24) tenutasi in Polonia lo scorso dicembre 2018, e di partecipare alla grande manifestazione del 22 febbraio a Bruxelles contro il cambiamento climatico.

I messaggi che la politica e la stampa occidentale non hanno alcuna intenzione di far passare sono, però, fondamentalmente due.

1) In primo luogo, lo scopo delle proteste dei gilet gialli non è quello di negare l’esistenza del cambiamento climatico né tantomeno di promuovere politiche antiambientaliste, bensì ottenere condizioni di vita migliori per la maggioranza della popolazione. Tale scopo passa, anche, per la strada del dissenso verso sedicenti politiche fiscali “ambientaliste”, il cui costo viene fatto ricadere sulla collettività, in particolare sulle classi sociali più deboli. I rincari della benzina e del gasolio, frutto delle politiche di aumento delle accise promosse dal governo francese, uniti alla contemporanea adozione di misure di incentivo all’acquisto di auto elettriche, vengono infatti denunciati dai gilet gialli come provvedimenti che vanno, di fatto, a pesare sulle classi sociali che già versano in una difficile situazione economica, in ogni caso non consentendo, a quegli stessi soggetti, l’acquisto di automobili elettriche o ad alimentazione alternativa in quanto beni comunque troppo costosi. Le proteste dei gilet gialli insistono sul fatto che, essendo la benzina un bene primario, un aumento del prezzo va ad incidere negativamente in misura maggiore sulle classi sociali meno abbienti e, in generale, a più basso reddito. Ciò consente al governo francese, grazie all’aumento delle accise, di ottenere quelle risorse necessarie a finanziare gli incentivi all’acquisto di beni (le auto elettriche) da parte delle classi sociali più agiate o comunque con un reddito più elevato, contribuendo così ad allargare la forbice sociale.

2) In secondo luogo, e in termini più generali, ci si dimentica troppo spesso che dietro a molte delle politiche in favore della lotta contro i “cambiamenti climatici” si celano interessi da tutelare che con il miglioramento dell’ambiente e la riduzione delle sostanze climalteranti non hanno nulla a che vedere e sono piuttosto legati ai rapporti economici che sussistono tra paesi ricchi e paesi poveri. La vasta letteratura scientifica sull’argomento ha più volte messo in luce la strettissima relazione (positiva) esistente tra l’emissione di gas serra (primo tra tutti l’anidride carbonica, CO2) e la crescita del PIL. L’esistenza di questa relazione è sufficiente per farsi un’idea generale degli interessi in gioco nei dibattiti internazionali sulla lotta al cambiamento climatico. I paesi con un livello di produzione e di reddito più elevato generano maggiori emissioni di gas serra. Poiché, però, le emissioni sono climalteranti (come lo sono per tutti i gas serra) e l’inquinamento tende a salire verso l’alto e a spargersi intorno al globo, il danno ambientale provocato è di tipo globale. Sebbene anche a livello empirico sia ormai ampiamente dimostrato che a subirne maggiormente gli effetti siano i paesi in via di sviluppo e, anche nei paesi sviluppati, le fasce più povere della popolazione, ancora oggi, dopo 47 anni di negoziati internazionali, la questione più dibattuta rimane quella dell’inclusione di un qualche criterio di equità all’interno dei vari accordi.

È proprio sul problema dell’equità distributiva tra aree ricche e povere del pianeta e sui diversi livelli di sviluppo dei sistemi economici che si gioca il delicato rapporto tra politiche ambientali orientate al contenimento del riscaldamento globale e interessi economici costituiti. Con riferimento al criterio di equità occorre fare una precisazione, in quanto questo concetto nei dibattiti riguardanti il cambiamento climatico è spesso controintuitivo, essendo il centro della questione non l’equa ripartizione di un bene, bensì di un male, ossia la quota di emissioni di gas climalteranti consentite, ovvero il diritto ad inquinare. Tuttavia, la scelta del criterio di equità sulla base del quale ripartire l’allocazione delle emissioni a livello globale non è affatto neutrale. A seconda del principio adottato sono diverse le implicazioni sia a livello internazionale che subnazionale. Quel che è certo è che, per quanto si possa essere in disaccordo sul significato assegnato ai concetti di equità e di giustizia sociale, non si possano progettare politiche di mitigazione del cambiamento climatico senza interrogarsi su tali concetti, decisivi anche per la definizione degli obiettivi stessi di tali politiche.

I principi di equità maggiormente discussi tra gli esperti del settore hanno tutti, come punto di partenza comune, la definizione della capacità massima di emissioni di gas climalteranti che l’atmosfera nel suo complesso può sopportare e che va ripartita tra i cittadini del pianeta o tra gli stati nazionali. Tali principi fondamentali, alternativi tra di loro e dalla cui applicazione discendono conseguenze drasticamente diverse per i paesi ricchi e per i paesi poveri, sono sostanzialmente cinque:

Uguali emissioni pro capite: indipendentemente dalle condizioni di partenza e dalle opportunità di sviluppo future, ogni cittadino del mondo ha diritto alla stessa quota di emissioni (ottenuta dividendo la capacità di assorbimento totale dell’atmosfera per la popolazione mondiale). Tuttavia, l’assegnazione di una quota maggiore di emissioni ai paesi con una popolazione più ampia non favorisce necessariamente i paesi più poveri.

Responsabilità storiche: i diritti futuri ad emettere gas serra dipendono inversamente dallo stock cumulato di emissioni passate. In altre parole, tanto più si è inquinato in passato, tanto meno si potrà inquinare in futuro. Come si può facilmente immaginare, l’invocazione di questo principio ha aperto un ampio dibattito soprattutto tra i paesi occidentali, quelli storicamente più responsabili delle emissioni di gas serra. In molti, infatti, sostengono che il passato debba essere ignorato, da una parte perché i paesi avanzati non hanno “espropriato” i paesi meno sviluppati coscientemente, non sapendo, all’epoca, che l’atmosfera non fosse una risorsa infinita e, dall’altra, perché la maggior parte degli individui direttamente responsabili dei grandi stock di emissioni ormai non ci sono più e l’onere dovrebbe quindi ricadere sui loro discendenti.

Capacità di pagare: l’allocazione delle emissioni dovrebbe essere inversamente proporzionale rispetto alla capacità di sostenere gli ingenti costi derivanti dall’implementazione delle politiche di mitigazione (abbattimento delle emissioni). Di conseguenza, i paesi/gli individui che dispongono di un PIL pro capite più elevato dovrebbero sostenere i maggiori costi di abbattimento ed essere titolari di una quota di emissioni minore.

Grandfathering: è il principio esattamente opposto a quello delle responsabilità storiche. Secondo questo principio, la quota di emissioni spettante ad ogni paese si ripartisce sulla base del “diritto ad inquinare” acquisito nel tempo, mantenendo in questo modo lo status quo e perpetuando le disuguaglianze nell’utilizzo dell’atmosfera.

Merito: si basa sulla proposta avanzata da Blanchard et al. (2001) di allocare le quote di emissioni sulla base delle performance ambientali dei vari paesi, ricompensando i paesi più efficienti con una quota di emissioni più elevata. Tuttavia, gli autori non chiariscono sulla base di quale valutazione un paese debba essere considerato più efficiente di un altro: rimane il dubbio se i paesi virtuosi siano quelli con un minore livello di emissioni in termini assoluti o quelli che le hanno ridotte maggiormente.

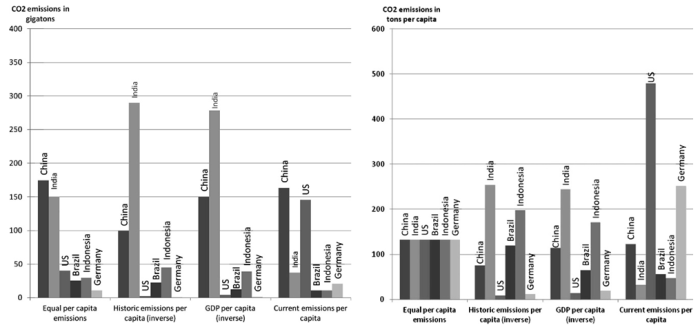

| Fig. 1 – Allocazioni delle emissioni cumulate, 2010-50 (gigatonnellate di CO2) Fonte: Mattoo e Subramanian (2012) | Fig. 2 – Allocazioni delle emissioni cumulate pro capite, 2010-50 (gigatonnellate di CO2) Fonte: Mattoo e Subramanian (2012) |

Le figure 1 e 2 prendono ad esempio sei paesi (Cina, India, Stati Uniti, Brasile, Indonesia e Germania) e mostrano l’impatto derivante dall’adozione dei primi tre principi sopra-elencati sull’allocazione delle emissioni cumulate totali e pro capite, rispettivamente, confrontandoli con le emissioni attuali. In primo luogo, possiamo notare che la situazione cambia notevolmente se i vari principi vengono considerati in un’ottica nazionale (figura 1) o individuale (figura 2). In secondo luogo, come vediamo dalle due figure, l’adozione di un principio piuttosto che un altro può alterare sostanzialmente i rapporti di forza tra i vari Paesi. Non sorprende il fatto che il principio delle responsabilità storiche sia particolarmente vantaggioso per paesi come la Cina, l’India, il Brasile e l’Indonesia (in maniera più o meno accentuata a seconda dell’ottica nazionale o individuale) e che vada invece a discapito di paesi come gli Stati Uniti e la Germania. La stessa situazione si verifica prendendo in esame il principio della capacità di pagare, mettendo in risalto la stretta relazione esistente tra emissioni di gas climalteranti e crescita economica. Sebbene non sia rappresentato nella figura, il principio del Grandfathering rappresenterebbe una situazione radicalmente opposta, essendo antitetico rispetto al principio delle responsabilità storiche e non a caso è infatti quello maggiormente invocato dalle economie avanzate.

Sulla base di quanto detto finora, si può notare allora come, a livello internazionale, la definizione di diversi criteri di equità abbia implicazioni differenti in termini di paesi che beneficiano del diritto ad inquinare e di paesi sui quali ricade il danno o il costo dell’inquinamento. A questo proposito rimase famosa la frase pronunciata dal delegato degli Stati Uniti alla conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico tenutasi a Durban, in Sud Africa, nel 2011: “If equity’s in, we’re out”. In altre parole, se la delibera finale risultante dai negoziati avesse contenuto un qualsiasi riferimento esplicito al concetto di equità, gli Stati Uniti si sarebbero rifiutati di prendervi parte. Non sorprende più di tanto, dunque, il fatto che l’accordo raggiunto a Durban non menzionò in alcun modo né l’equità né le cosiddette “Responsabilità comuni ma differenziate”, pur essendo due principi fondanti dell’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). In sostanza, i paesi ricchi inquinano e i paesi poveri ne sono danneggiati. Tuttavia, come le parole del delegato statunitense dimostrano, non vi è il benché minimo interesse, da parte dei paesi sviluppati, ad affrontare la questione. E infatti l’accensione del dibattito sull’equità nel contesto del cambiamento climatico è stato un tentativo, da parte dei paesi in via di sviluppo, di sensibilizzare i paesi industrializzati su due questioni principali e, in particolare, sulla definizione di un concetto di equità ben preciso: il danno da essi causato durante il (loro) processo di sviluppo economico iniziato con la Rivoluzione Industriale e il fatto che questo “diritto ad inquinare” spetti anche ai paesi in via di sviluppo per poter intraprendere a loro volta un percorso di crescita.

Il dibattito sull’equità e sulle sue declinazioni nei criteri sinteticamente esposti è dunque una delle manifestazioni del conflitto tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, tra paesi ricchi e paesi poveri, relativamente alle possibilità di crescita e di sviluppo di questi ultimi. La volontà dei paesi più ricchi appare essere, da un lato, quella di continuare a far ricadere la gran parte del danno derivante dalle emissioni inquinanti sui paesi meno sviluppati, e dall’altro di impedire ai paesi meno sviluppati di accedere al diritto ad inquinare, ovverosia al diritto di poter avviare un percorso di crescita economica, di industrializzazione e di sviluppo delle strutture produttive che, in linea di principio, potrebbe rendere quei paesi sempre meno dipendenti dalle risorse e dagli “aiuti” forniti proprio dai paesi più sviluppati. Sul piano internazionale il dibattito sull’equità mette allora in luce l’ipocrisia con la quale si affronta la questione del cambiamento climatico, al solo scopo di dissimulare gli interessi dei paesi più sviluppati.

Sul piano interno la situazione non è dissimile da quella internazionale, laddove il conflitto tra paesi poveri e paesi ricchi prende le vesti di un autentico conflitto di classe. Un caso di scuola è, come abbiamo evidenziato in precedenza, quello francese, dove un governo autoritario e liberista, per dare una apparente bella pennellata di verde alle sue politiche antisociali, pensa bene di scaricare sulle classi svantaggiate il costo di una politica di incentivi, destinati di fatto alle classi più abbienti, volti all’acquisto di auto elettriche, affibbiandosi così, agli occhi degli amichetti di Bruxelles e degli ambientalisti filo-europei, la nomea di uomo moderno e “à la page”, che propone la “transizione ecologica” della Francia, contemporaneamente screditando le proteste dei gilet gialli. In realtà la politica di Macron è volta, nei fatti, ad attuare una redistribuzione del reddito in favore delle classi a più alto reddito, nascosta dietro il velo di politiche ambientaliste e “moderne”, che contribuiscono esclusivamente a peggiorare le condizioni di vita di migliaia di lavoratori, i quali di certo non hanno alcuna intenzione di appoggiare l’idea che gli interventi volti ad attenuare le emissioni di gas serra passino necessariamente per una riduzione dei salari e del potere d’acquisto della maggior parte della popolazione.

Quanto appena detto ci aiuta allora in parte a comprendere come l’ambientalismo, una causa nobilissima che facciamo nostra in toto, rischi di essere fagocitato dall’onda capitalista in tutti i suoi aspetti, sia produttivi che distributivi: non c’è dubbio che l’inquinamento atmosferico in tutte le sue forme vada combattuto con ogni sforzo a prescindere, poiché peggiora la qualità delle nostre vite, aumenta i casi di tumori, malattie cardiovascolari, allergie, mette a repentaglio specie animali ed ecosistemi. In una parola, avvelena il mondo. Chiaramente, la questione relativa al “diritto ad inquinare”, dunque il diritto alla crescita, allo sviluppo industriale e produttivo di un paese entra, di principio, in conflitto con i problemi legati all’inquinamento atmosferico. In altre parole, anche ragionando in termini di “equa assegnazione” del diritto ad inquinare, il problema delle emissioni inquinanti e potenzialmente climalteranti riappare in tutta la sua evidenza. La questione, tuttavia, appare affrontabile dal punto di vista del problema inerente agli attuali metodi di produzione dominanti a livello interazionale. Le tecniche produttive e i processi di trasformazione delle materie prime più diffusi e utilizzati al giorno d’oggi a livello globale da parte del sistema industriale sono infatti la causa principale dell’inquinamento atmosferico. Ciò, allora, dovrebbe spingerci prontamente ad affermare che la riduzione dell’inquinamento non può essere in alcun modo delegata alle logiche di mercato o alle iniziative sporadiche di qualche capitalista. Né è possibile accettare che si faccia ricadere il costo di presunte politiche ambientali sulla parte più debole della società o sui paesi meno sviluppati, trasformando la soluzione di un problema generale in un’accelerazione delle politiche di redistribuzione regressiva del reddito nazionale e mondiale. È proprio rifiutando ogni delega al mercato e al capitalismo “verde”, che da anni ha fiutato il grande affare degli incentivi pubblici al profitto privato nel campo delle energie pulite, che è possibile affrontare a tutto campo e senza ipocrisie il tema della riconversione ecologica della produzione. Soltanto un intervento pubblico di diretta pianificazione economica da parte degli Stati, spogliato da logiche colonialiste e che tenga in considerazione l’obiettivo primario di favorire una redistribuzione del reddito a favore delle classi meno abbienti, può davvero promuovere un reale processo di trasformazione dei sistemi produttivi in senso ecologico, senza ricadute distributive a carico delle classi sociali subalterne e dei paesi meno sviluppati.

Coniare Rivolta