Giacomo Marchetti

Il Mar Rosso ed il Golfo di Aden sono luoghi strategici per i principali attori politici non solo regionali.

L’autorità che governa dopo la deposizione di Al-Bashir – il Consiglio di Transizione Militare – sembra continuare su quel solco, rischiando di disattendere il desiderio “patriottico” di indipendenza del Paese apertamente mostrato dalla popolazione – la cosiddetta “Sudaxit” – , derivato dai valori che ne hanno caratterizzato la lotta di liberazione nazionale dal dominio inglese e dalle vittoriose battaglie contro i successivi colpi di stato che ne hanno caratterizzato la sua storia dalla raggiunta indipendenza del paese.

Il popolo sudanese continua ed intensifica le mobilitazioni affinché le ingerenze esterne – di ogni tipo – cessino e venga stabilita un organo di transizione civile.

Il 17 aprile, l’autorità di transizione, ha ricevuto la delegazione Qatariota, mentre il giorno prima aveva ricevuto congiuntamente quella saudita e degli Emirati.

Intanto si stanno svolgendo incontri tra le forze dell’opposizione coalizzate che hanno “guidato” la rivoluzione dal 19 dicembre scorso: “Le Forze della Dichiarazione della Libertà e del Cambiamento” (FDLC) con l’autorità militare di transizione (TMC), per soddisfare il programma dell’opposizione e dare vita ad una vera Autorità Civile di Transizione nel più breve tempo possibile.

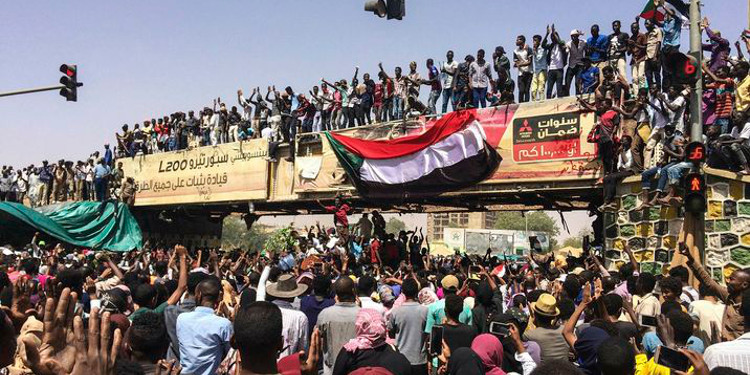

La mobilitazione popolare che il 25 aprile ha raggiunto il suo picco storico – tra l’altro con i rinforzi giunti nella capitale i giorni precedenti tra cui il treno proveniente da Atbara, storico bastione operaio protagonista già nel periodo della lotta per l’Indipendenza e città in cui sono iniziate le proteste il 19 dicembre scorso – continua ad essere la garanzia migliore per realizzare l’obiettivi di una reale rottura con il regime precedente e la disarticolazione dei tentativi di ingerenza esterna e di differenti attori politici – come le forze dell’islam politico di fatto prossime allo jihadismo – come “The National Change Front”, il precedente Fronte Islamico.

***

Facciamo un breve quadro di alcune delle relazioni e degli interessi con i maggiori attori politici regionali.

Il Sudan, alleato dell’Arabia Saudita, ha rotto le relazioni diplomatiche con L’Iran nel 2016, mentre nel 2013 aveva ricevuto Ahmadinenejad a khartoum.

La petrol-monarchia saudita investì nello stesso anno 11 miliardi di dollari in Sudan, intensificando i rapporti bilaterali tra i due paesi, già suggellati l’anno precedente a Riyadh con la firma di quattro differenti accordi commerciali da 6 miliardi di dollari.

Sono 400 le aziende saudite che hanno investito in Sudan in differenti settori.

Uno dei settori strategici è quello agricolo, attraverso il Saudi Food Security Project.

Il Sudan dispone infatti di 200 milioni di acri di terra fertile che possono essere messi a coltura.

È stato l’allora presidente Omar Al Bashir durante l’Arab Economic Summit del 2013 a Riyad a presentare The initiative for Arab food security.

Nell’estate del 2016 il Parlamento sudanese ha dato il via al progetto di sfruttamento agricolo saudita autorizzando la petrol-monarchia ad avviare il suo investimento riguardante un milione di acri (“Upper Atbara e Seit Dam”).

Questi investimenti sono stati una fonte strategica di introiti per il Sudan che con la secessione del Sud Sudan nel 2011 ha perso due terzi dei pozzi petroliferi, e gran parte dei siti di estrazione dell’oro.

L’abbassarsi del prezzo del greggio che rimane comunque una delle principali fonte di ricchezza fino ad ora, insieme all’oro, non ha fatto che peggiorare la situazione.

La crisi tra Arabia Saudita e Qatar – che portarono la monarchia saudita, il Bahrein e l’Egitto a rompere le sue relazioni con Doha – ebbe precisi riflessi anche in Sudan.

Il Sudan era tradizionalmente legato ai “Fratelli Mussulmani”, alleati tradizionali del Qatar e avversari dell’Arabia Saudita.

Ma il legame tra Arabia saudita e Sudan non è stato solo di tipo economico, ma militare.

I sudanesi sono la “carne da cannone” della coalizione guidata dall’Arabia Saudita in Yemen – si stima che circa 14.000 sudanesi abbiano partecipato al conflitto – e i massacri perpetrati nei confronti dei “ribelli” sciiti e la situazione di grave crisi umanitaria hanno suscitato sdegno nel paese africano e fatto chiedere all’opposizione il disimpegno militare in Yemen.

Dopo la deposizione di Bashir, con il “colpo di stato” dell’esercito intervenuto al culmine delle mobilitazioni popolari il 6 aprile, l’attuale autorità militare che guida il paese – il Consiglio Militare di Transizione guidato dal generale Abdel Fatah Burham dopo la destituzione in 24 ore di Awad ibn al Ouf – si è affrettato a confermare la partecipazione al conflitto yemenita, ricevendo l’appoggio politico totale e l’offerta di aiuti economici sostanziosi da parte dell’Arabia Saudita e dagli EAU.

La maggior parte dei combattenti sudanesi, provengono dalla regione marginalizzata del Darfur, che ha causa della guerra civile precedente ha perso 300.000 persone vittime del conflitto, un milione e duecentomila sono divenuti “profughi interni” nei dodici anni del conflitto; un conflitto che ha portato tra l’altro alla drastica diminuzione delle terre arabili e allo scarseggiare di altre risorse.

Una parte di loro sono bambini-soldato dai 15 ai 17 anni, come tra l’altro rilevato un inchiesta di David D.Kirkpatrick sul “New York Times”.

La milizia tribale dei Janjaweed ha fornito però la maggior parte degli effettivi della Rapid Support Forces operante in Yemen, nonostante i crimini di guerra di cui si è macchiata nel conflitto del Darfur.

comandante della Rapid Support Forces

L’attuale numero due del Consiglio Militare di Transizione è Mohammad Hamndam Daglo, al comando della Rapid Support Forces, e legato all’ex-Presidente la qual cosa fa supporre che il la rottura con il sistema che ha governato il Sudan sia per ora più di facciata che reale.

Alla fine il conflitto yemenita sul campo è una guerra per procura combattuta anche dai sudanesi per la coalizione a guida saudita (che si rifiuta di fornire i dati sulle sue perdite) che fa da “filtro” tra sauditi e “ribelli” sciiti.

Il nesso che tiene insieme la coalizione è la dipendenza dei paesi che ci partecipano dagli aiuti economici sauditi, come il Pakistan che partecipa con un migliaio di uomini e la Giordania che fornisce consulenti militari e jets, mentre si stima che anche l’Eritrea avrebbe partecipato con 400 uomini.

L’Arabia Saudita – che insieme agli Emirati Arabi Uniti sono i maggiori attori del conflitto – paga letteralmente i “mercenari” sudanesi con la propria moneta corrente (il Riyal saudita) depositandoli nella Faisal Islamic Bank of Sudan, sfruttando la disastrata situazione economica, e gli introiti del business di guerra entrano così indirettamente nell’economia sudanese: circa 480 $ per un novizio di 14 anni, 530 per un ufficiale ex-janjaweed d’esperienza, e dopo sei mesi una cifra in valuta sudanese.

Per fare un raffronto un medico che fa straordinari e diversi lavori guadagna l’equivalente di 500 $.

La guerra in Yemen è ritenuta dall’ONU stessa la peggiore crisi umanitaria del pianeta: 12 milioni di persone muoiono di fame, di cui 85.000 bambini…

Nel marzo del 2018 Sudan e Qatar firmarono un accordo di 4.000 milioni di dollari per gestire il porto di Suakin, sulla costa sudanese, una ipotesi che ha preoccupato non poco l’Egitto, mentre l’anno precedente nel dicembre del 2017 il Sudan aveva firmato un accordo con la Turchia per rinnovare parte del porto e costruire un porto navale in grado di accogliere navi civili e militari.

Con la fine di Al Bashir la Turchia ha perduto un punto essenziale della sua strategia di attore regionale focalizzata ad aumentare la sua influenza in Africa.

La Turchia aveva infatti aperto una base militare in Sudan per addestrare la Somali Army e una base simile in Qatar.

Nel settembre scorso, la Turchia aveva firmato un accordo da 100 milioni di dollari in Sudan da investire nell’estrazione e nella produzione di Petrolio. I due paesi avevano firmato differenti accordi riguardanti l’agricoltura e lo sfruttamento animale.

Gli accordi quadro, avrebbero facilitato le transazioni bancarie, per aumentare il volume degli scambi che allora ammontava a 481 milioni di dollari.

Ankara finanziava già un progetto da 800 milioni di dollari in partnership con il Sudan nell’area di Duban.

Le relazioni turco-sudanesi si erano consolidate con la visita di Erdogan l’anno precedente, accompagnato da 200 uomini d’affari, in cui vennero firmati 21 accordi di cooperazione e deciso un comitato congiunto che avrebbe dovuto tenersi alternativamente a Khartoum e ad Ankara, e moltiplicare il livello degli scambi in maniera significativa.

Bisogna ricordare che nel marzo del 2018, Turchia e Sudan avevano firmato un accordo per costruire un nuovo aereo-porto internazionale del costo stimato di oltre un miliardo di dollari.

Nello scorso autunno, secondo quanto riportato dal ministro degli investimenti sudanese, c’erano 288 progetti di investimento turchi nel paese africano.

Un discorso a parte andrebbe fatto per l’Egitto, uno dei primi che si è prodigato nel sostenere l’attuale autorità di transizione e che ha differenti elementi di interesse con il suo vicino…