Chiara Pollio (in Contropiano anno 30 n°1 – maggio 2021 La Cina nel mondo multipolare)

Un intervento introduttivo che abbia l’ambizioso compito di parlare di industria cinese e di politiche industriali cinesi deve ovviamente operare delle semplificazioni. Per dare un inquadramento dotato di senso al ruolo delle politiche industriali, un primo passo è quello di introdurre alcuni elementi generali.

Il primo è che le politiche industriali nel corso della storia dello sviluppo cinese sono state, e sono tuttora, uno strumento molto rilevante per orientare i cambiamenti strutturali dell’economia e della società cinese. Cambiamento strutturale, ovvero la modifica degli assetti tra settori e all’interno della stessa manifattura, ma anche modifica del contenuto tecnologico e del valore incorporato di un singolo settore/prodotto, dei livelli di produttività.

A ciò corrisponde anche ciò che può essere definito come un cambiamento strutturale della società cinese, perché le politiche industriali in Cina hanno significato e significano anche una specifica articolazione della geografia della produzione, quindi una modifica dei rapporti tra province cinesi, spinte alle migrazioni e al cambiamento della faccia demografica e di classe dei territori.

Il secondo è che uno degli elementi chiave che regolano le politiche industriali cinesi è la visione di lungo periodo: vale a dire che i policy maker cinesi adottano strumenti e obiettivi di lungo periodo, e che quando gli obiettivi si modificano per opera di shock interni o esterni i medesimi strumenti si adattano, come vedremo nel caso delle politiche di specializzazione territoriale e per le zone economiche.

Infine, esistono tre concetti chiave che possono identificare la sostanza delle politiche industriali cinesi: pianificazione, sperimentazione e condizionalità.

Partiamo con la pianificazione. Sebbene la pianificazione non sia un elemento caratterizzante solo delle economie a inspirazione socialista, per la Cina è uno strumento essenziale. Difatti, i piani quinquennali cinesi sono straordinari strumenti di orientamento dell’economia. Essi sono documenti di policy che vengono emanati ogni cinque anni dal governo nazionale, a cui fanno poi seguito piani di livello amministrativo inferiore, ovvero emanati dai governi di livello provinciale e anche cittadino. I piani di livello amministrativo inferiore seguono sostanzialmente il piano quinquennale nazionale, implementandolo e adattando obiettivi e specificità del contesto locale.

Mentre nell’epoca prima del lancio della politica della porta aperta nel 1978 i piani quinquennali contenevano indicazioni specifiche rispetto a obiettivi quantitativi di produzione, successivamente l’obiettivo dei piani è stato in maniera crescente quello di illustrare la strategia generale di lungo periodo del paese, la direzione che i policy maker vogliono imprimere alla propria economia.

Per fare un esempio, il Dodicesimo Piano Quinquennale (2011-2015), detto “Happy China”, ha posto come obiettivo generale la riduzione dei crescenti divari esistenti tra gruppi sociali e tra regioni. Questo obiettivo non solo economico ma anche sociale è parte dell’onda lunga del cambiamento di direzione che le politiche e l’economia cinese hanno avuto nel 2006, anno a partire dal quale il paese ha virato verso un maggior investimento sulle proprie risorse endogene, ovvero da un lato sull’espansione del mercato nazionale, e dall’altro sulla crescita della capacità innovativa nazionale grazie anche ai cosiddetti “campioni nazionali”, grandi imprese solitamente pubbliche.

Il Tredicesimo Piano Quinquennale (2016-2020), “Prosperity for the masses”, punta invece sull’allargamento delle condizioni di benessere (di cui una classe media numericamente in crescita stava godendo) a più ampi strati della popolazione, tramite l’aumento dei redditi, dell’educazione, dei mezzi di sostentamento.

Un elemento particolarmente interessante dei piani quinquennali è l’identificazione dei settori “pilastro” e dei settori strategici-emergenti. I primi sono quei settori che, nel momento in cui si scrive il piano, sono identificati come rilevanti, per output totale, occupazione, eccetera, per l’economia. Naturalmente, nell’identificarli i policy maker conferiscono a tali settori il riconoscimento di un ruolo da svolgere nel sostenere l’economia anche negli anni successivi, però questi sono settori sostanzialmente consolidati nel contesto economico e produttivo nazionale.

Il tratto più interessante della pianificazione dal punto di vista settoriale, tuttavia, sta probabilmente nell’identificazione dei settori strategici-emergenti. Questi sono settori che vengono identificati come particolarmente promettenti per l’economia cinese nel futuro, perché si prevede che possano svolgere un ruolo importante in termini di contributo alla crescita del PIL e anche perché sono settori ritenuti alla frontiera dal punto di vista tecnologico a livello internazionale.

Per questi motivi, verso questi settori si impegna maggiormente lo sforzo economico e progettuale delle politiche industriali successive all’emanazione del piano. Tali politiche sono varie in termini di tipologia e ambito, e vanno da specifici sussidi e agevolazioni fiscali, a piani infrastrutturali e per l’innovazione, a piani di specializzazione territoriale, a piani per le fusioni e le acquisizioni che aumentino le dimensioni medie del settore.

Tutte queste iniziative hanno la caratteristica della non orizzontalità, della selettività orientata a specifici settori, prodotti o nicchie. Questa miriade di interventi dedicati ai settori strategici-emergenti agiscono dunque anche come un elemento di orientamento per gli attori di mercato, che saranno spinti a particolari comportamenti o a orientarsi verso particolari settori proprio da tali iniziative.

Mentre i settori “pilastro” sono settori sufficientemente stabili tra un piano quinquennale e l’altro, i settori strategici-emergenti sono suscettibili per loro stessa natura di variare tra un piano e l’altro. Questi hanno altresì un’altra caratteristica, particolarmente rilevante dal 2010 in poi, vale a dire la specificità con la quale essi vengono identificati.

Più che settori, infatti, vengono identificate delle filiere all’interno di settori, singoli prodotti o singole categorie di prodotto all’interno di questi stessi settori. Un’identificazione dunque molto specifica, a testimonianza di una sostanziale chiarezza di idee dei policy makers rispetto all’orientamento da dare all’economia.

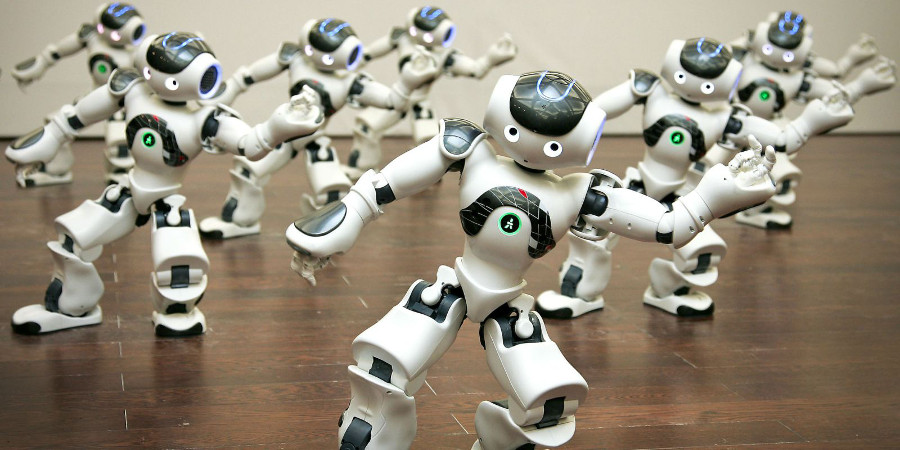

Basti guardare ai settori che vengono identificati come strategici-emergenti nel Tredicesimo piano quinquennale: “next generation information technology industries (integrated circuits systems, artificial intelligence, 5G communications); Development of the biotech and medical industry; Intelligent perception of spatial information; Energy storage and distributed energy; Advanced materials; New-energy vehicles”. Emerge chiaramente non solo la specificità dell’identificazione, ma anche il contenuto tecnologico estremamente elevato.

Un altro elemento di particolare rilievo nei piani è la loro formazione. Il piano non è un documento: è un processo, è un meccanismo che si sviluppa a partire da due anni e mezzo prima dell’emanazione del piano stesso. Il piano è dunque un’istituzione, con una durata e tempi di elaborazione estremamente lunghi e complessi.

Un procedimento articolato che prevede almeno 10 fasi: “1. mid-term evaluation of previous five-years plans, 2. preliminary study, 3. formation of basic ideas, 4. draft of a Proposal, 5. approval of Proposal, 6. preparation of Outlines, 7. discussion by National Planning Committee of Experts (NPC), 8. acquisition of internal and external suggestions 9. approval of Outlines by NPC, 10. publication of outlines, 11. implementation of the plan.”

A tali fasi partecipano una schiera numerosa di interlocutori. In particolare il National Planning Committee of Experts è un compitato di esperti che cambia nel tempo composto un numero ampio e vario di membri – Nel 13° piano quinquennale, ad esempio, erano 55 esperti provenienti da diversi campi, tra cui 4 manager d’impresa. Altro esempio è l’ampia partecipazione di università e istituti di ricerca alla fase preliminare di identificazione delle linee generali a partire dalle quali viene poi elaborato il piano.

Per mostrare invece quale sia il ruolo di concetti chiave quali “sperimentazione” e “condizionalità” è utile la descrizione di un altro strumento di policy estremamente rilevante sin dall’inizio della politica della porta aperta, vale a dire le zone economiche. Le zone economiche speciali sono state il mezzo attraverso il quale i governi cinesi hanno organizzato la geografia della produzione in Cina. Esse si possono definire come specifici incentivi (esenzioni fiscali, sussidi, dotazioni infrastrutturali, esenzioni per l’export eccetera) che vengono organizzati su base territoriale: solo le imprese che si trovano all’interno della zona possono usufruirne.

L’apertura del mercato e l’“incontro” con il modo di produzione capitalistico nel paese è avvenuto in modalità controllata e geograficamente limitata. In altre parole, l’apertura dell’economia cinese è avvenuta attraverso A) una sperimentazione (che è stata) B) geograficamente localizzata. E lo strumento principe con cui ciò è stato attuato è stato lo stabilimento di 4 zone economiche speciali, tre delle quali vengono stabilite nella provincia del Guangdong.

Questa è una provincia nel Sud-est della Cina, affacciata sul Mar Cinese e confinante con Hong Kong e Macao. All’epoca, il Guangdong era una provincia molto povera, dunque presentava tutte le caratteristiche fondamentali per avviare tale sperimentazione: era lontana dal centro politico di Beijing, dunque l’apertura veniva fatta in un territorio non “rischioso” per la stabilità politica del paese; era vicina a possibili ponti di ingresso dei capitali stranieri (appunto Hong Kong e Macao) ed era un luogo in cui i processi di crescita economica potevano venire osservati e controllati con maggiore facilità.

Le zone vengono dunque costruite con l’obiettivo di studiare il capitalismo, testare le diverse misure di policy, aumentare e esportazioni e acquisire conoscenza tecnologica attraverso meccanismi di condizionalità con i capitali stranieri, in cui la parte cinese offriva manodopera a basso costo e mercati nuovi e i partner stranieri si impegnavano a trasferire una certa parte di conoscenza ai partner locali. E lo strumento della zona ha permesso di limitare le aree all’interno delle quali fosse più semplice il controllo amministrativo, la programmazione delle attività, ma anche lo studio e la valutazione di quali fossero le trasformazioni che avvenivano e quali le performance.

Lo strumento delle zone economiche speciali ha permesso ad alcune aree di diventare fulcri economici nazionali. Uno degli esempi più macroscopici è Shenzhen: la città è stata la prima Zona Economica Speciale fondata. Poco più di un villaggio di pescatori negli anni ’80, ad oggi è la capitale dell’ICT cinesi, non tanto in termini di produzione quanto di ricerca e innovazione prodotti, e uno dei centri finanziari più rilevanti nel paese.

A partire dalle prime quattro zone economiche speciali, il policy making cinese ha poi sviluppato tutta un’altra serie di strumenti che seguivano gli stessi principi – ovvero quello di incentivi specifici solo per alcune zone geografiche – ma con molteplici obiettivi. Ad oggi, esistono oltre 5.000 zone economiche gestite dal governo nazionale cinese, più un’altra miriade di zone fondate e gestite dai livelli amministrativi inferiori.

Le più diffuse sono ad oggi le Economic and Technological Development Zones e High-tech Industrial Development Zones. Queste ultime in particolare incrociano delimitazione territoriali e selettività degli investimenti, che per godere dei benefici presenti nella zona devono essere relativi a produzioni high-tech.

Esistono poi zone con un orientamento più forte verso l’espansione delle esportazioni e dei traffici commerciali (Export Processing Zones e Free Trade Zones), Parchi industriali con specializzazioni settoriali più o meno forti (Industrial Parks), zone di cooperazione tra regioni e di sviluppo delle aree più remote delle province (Border-Cooperation Zones e Transfer Parks).

Chiaramente, tali zone incrementano fenomeni di crescita sbilanciata tra ciò che si trova all’interno e ciò che si trova al di fuori delle stesse, e nei fatte sono state responsabili dell’accentramento dei fenomeni di crescita fino agli anni ’90 nella parte costiera e orientale nel paese. Negli anni, tuttavia, sono state anche utilizzate poi per ri-bilanciare il quadro, con una loro allocazione nelle province interne e più remote e favorire fenomeni di crescita economica maggiormente diffusi.

Le zone economiche, tuttavia, sono anche il segno di un fenomeno molto interessante per il ruolo internazionale della Cina nel contesto economico e produttivo, e delle relazioni internazionali. Potremmo dire, cioè, che la Cina ha cominciato recentemente ad esportare oltre a beni e servizi anche politiche industriali. È ciò che è avvenuto con le zone economiche: a partire dal 2006, la Cina ha annunciato di voler fondare 50 zone economiche speciali all’estero.

Questo è un modo per spostare verso l’estero la capacità produttiva cinese, per esportare capitali e allocare fuori dalla Cina produzioni meno redditizie e meno innovative, ma anche come testa di ponte commerciale verso mercati rilevanti, tra cui quello europeo. Ad oggi, la Cina ha attivato circa 70 zone economiche speciali in oltre 30 paesi (FIG. 1), con circa 1500 imprese presenti e un totale di oltre 26 miliardi di dollari di investimento (dati Asian Development Bank). Questa è peraltro una delle modalità più comuni di raccordo della Cina con i paesi che partecipano alla Belt and Road Initiative.

Un terzo tipo di policy a cui sperimentazione e condizionalità fanno da concetti di demarcazione è quello delle joint venture. Le joint venture sono state un altro strumento con cui i governi cinesi hanno tentato di interagire con il capitale straniero al fine di promuovere un upgrading generale delle tecnologie e delle produzioni cinesi.

Si tratta di imprese partecipate sia da capitali stranieri che da capitali cinesi, che per molto tempo sono stata – e in alcuni settori sono ancora – la modalità esclusiva tramite cui i capitali stranieri potevano affacciarsi sul mercato cinese. Il meccanismo di funzionamento alla base di queste società, che sono società terze sia rispetto al partner cinese che alla controparte straniera, è quello dello scambio tra mercato e tecnologia: i policy maker cinesi, infatti, aprivano l’accesso al vasto mercato nazionale alla controparte straniera, a patto che questa trasferisse al partner cinese all’interno della joint venture il know how e la tecnologia di produzione.

Questa è stata una modalità molto rilevante in particolare per alcuni settori, tuttavia con efficacia non convincente per le strategie di sviluppo cinese, data la bassa propensione dei partner stranieri al trasferimento di tecnologie. Nel tempo, dunque, questa modalità ha fatto posto a meccanismi di crescita endogena delle capacità tecnologiche, come brevemente accennato in precedenza.

Naturalmente, molti aspetti delle politiche industriali cinesi non sono stati toccati in questa breve introduzione: dalle politiche per l’innovazione, alle altre politiche di specializzazione territoriale, alle politiche per la ricerca e internazionalizzazione della ricerca. Tuttavia, alcuni elementi conclusivi di visione generale di cosa siano le politiche industriali in Cina, che sono comuni non solo alle iniziative qui trattate, possono essere tratti.

Il primo è la dimensione processuale del processo delle politiche industriali cinesi: sono, queste, iniziative che sono in continuo aggiornamento, ma che sanno anche definirsi in un otticz di lungo periodo.

In secondo luogo, il tema ricorrente è quello della sperimentazione, e del continuo adattamento degli strumenti agli obiettivi. Tale sperimentazione è stata ed è ad oggi molto rilevante in particolare quando si tratta di utilizzare, integrare o intercettare stimoli esterni al sistema, al fine di favorire l’upgrading tecnologico, lo sviluppo economico, e il cambiamento strutturale della società e dell’economia cinesi.

Letture selezionate:

- Barbieri, E., Di Tommaso, M. R., & Tassinari, M. (2015). Politiche industriali selettive e settori strategici. Lo scenario e le scelte di Pechino. L’industria, 36(3), 403-434.

- Barbieri, E., Di Tommaso, M. R., Pollio, C., & Rubini, L. (2020). Getting the specialization right. Industrialization in Southern China in a sustainable development perspective. World Development, 126, 104701.

- Barbieri, E., Pollio, C., & Prota, F. (2020). The impacts of spatially targeted programmes: evidence from Guangdong. Regional Studies, 54(3), 415-428.

- Di Tommaso, M. R., & Rubini, L. (2013). Southern China: Industry, development and industrial policy (Vol. 87). Routledge.

- Di Tommaso, M. R., Pollio, C., Barbieri, E., & Rubini, L. (2019). Chinese industrialization, planning and policies: Local growth and global equilibria. In Transforming Industrial Policy for the Digital Age. Edward Elgar Publishing.

- Heilmann, S., & Melton, O. (2013). The reinvention of development planning in China, 1993–2012. Modern China, 39(6), 580-628.

- Hu, A. (2013). The distinctive transition of China’s five-year plans. Modern China, 39(6), 629-639.

- Nolan, P. (2001). China and the global economy. Basingstoke: Palgrave.

- Pollio, C., Barbieri, E., Rubini, L., & Di Tommaso, M. R. (2016). Attrarre basta per innovare? La via cinese nell’industria dell’auto. L’industria, 37(4), 537-564.