Giorgio Casacchia (in Contropiano anno 30 n°1 – maggio 2021 La Cina nel mondo multipolare)

se arrivassero in una qualunque città un uomo,

padrone della tecnica retorica, e un medico,

se nell’assemblea cittadina si dovesse decidere

chi scegliere come medico, in nessun caso

risulterebbe scelto il medico, bensì la persona

abile a parlare

Platone

perdere una lingua è una perdita irreparabile

Chomsky

Quest’intervento verte sulla questione del linguaggio oggi, confrontando due territori diseguali, il globo e la Cina. La questione del linguaggio oggi consiste essenzialmente nel diluvio di anglicismi nelle lingue del mondo, cui tutti assistiamo quotidianamente.

Non si tratta affatto dell’innocua ascesa dell’inglese come lingua di facilitazione degli scambi internazionali, ma piuttosto di una modalità di soggezione, spoliazione ed emarginazione affiancabile a quella tecnologica, informatica, logistica, finanziaria.

Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti, non necessita di molte illustrazioni in una fase in cui l’inglese compare incongruamente nell’ufficialità (Ministero del Welfare invece che della Previdenza Sociale o spread invece di differenziale), nella lingua quotidiana con centinaia di parole ad alta frequenza ed è capace d’infettare anche la sinistra: NoTav invece che No alla Tav, Niente Tav o Abbasso la Tav, Billionaire Tax invece che Tassa sui Ricchi, frasi come “lo showdown (!) della manifestazione di Washington in cui migliaia di irriducibili supporters (!) trumpiani ecc.” (Dinamopress), invece di atto finale e sostenitori.

Di per sè, l’invadenza dell’inglese non sarebbe una novità e risale almeno alla fine della Secondo Guerra Mondiale. Nell’Italia degli anni sessanta fu già oggetto di dibattito lo stile di Fenoglio, la sua poetica fondata su una lingua mentale, l’inglese, e una parlata ambientale, il dialetto.

L’espressione “imperialismo linguistico” dello studioso inglese Robert Phillipson risale agli anni Novanta. Più recente, e sulla stessa linea, l’emersione del termine “linguicism”: “ideologies, structures and practices which are used to legitimate, effectuate, regulate and reproduce an unequal division of power and resources (both material and immaterial) between groups which are defined on the basis of language” [Skutnabb-Kangas, 2021].

Senonché, la situazione oggi è molto diversa e il passato non aiuta a chiarire quanto sta avvenendo. Per esempio, il “vuoto oligarchico” di cui parlavail Devoto, per dire l’area ristretta degli Italiani anglofoni, oggi è diventato un fenomeno di massa, anche se la componente classista non è affatto scomparsa.

Per Gramsci, “la lotta politica” ha sempre connotato «la questione della lingua». Oggi questa lotta politica s’è fatta “culturale-mondiale” e mira a imporre una lingua globale, breve, facile, pratica e efficace, orientata in modo da assicurare la comunicazione omologata di quello che conta per il capitale.

L’egemonia della lingua inglese come modalità neoliberale per l’estrazione di valore, la distruzione e l’asservimento del lavoro, la formazione di soggettività soggiogate, non sembra più potersi trattare in subordine, ma è il momento di portarla davanti alla coscienza collettiva dei subalterni, che vi riconoscano una delle tante catene che gli gravano addosso e, sperabilmente, la spezzino, ma intanto, almeno, si accorgano della sua esistenza.

L’ondata di piena dell’inglese

Ovviamente, le lingue sono tutte meticce e bastarde, ma la recente enorme pressione dell’inglese ha stravolto i due meccanismi storici dello scambio interlinguistico: l’acclimatamento e la dinamica prestiti di necessità/prestiti di lusso.

L’acclimatamento è quel processo per cui la parola straniera s’adatta al lessico locale e diventa perlopiù indistinguibile: chi percepirebbe più in caffè la parola turca kahve, in zucchero quella araba alsukar o Bagdad in baldacchino e baldracca?

I prestiti di necessità sono le parole straniere che restano tali quando la lingua d’arrivo non ha un termine a disposizione (boomerang, samurai), quelli di lusso quando ce l’ha ma preferisce la parola straniera perché darebbe tono e distinzione (nel romanesco del generone, paltò invece di cappotto, gabbaré invece di vassoio, dal francese paletot e cabaret).

L’immediatezza della comunicazione sulla rete ha tagliato i tempi dell’acclimatamento e l’anglomania ha abolito la distinzione fra i prestiti, ormai tutti di necessità (come se non esistesse equivalente possibile per link in italiano, anche se basterebbe imitare lo spagnolo tramite) e allo stesso tempo tutti di lusso (perché dirlo in inglese fa più fino, moderno, aggiornato).

Insomma, la parola inglese si connota come il bottino d’una rapina sia del significato sia dello status dei termini indigeni. Rapina che per essere redditizia deve evidentemente avvenire nei campi più funzionali all’estrazione di profitto, come la finanza, la tecnologia, l’informatica, la logistica, donde scacciare le parole indigene che, relegate a campi che hanno poco a che fare con la valorizzazione capitalistica, tipo la filosofia o il giardinaggio, diventano in fretta polverose, irrilevanti, dimenticate.

Nel film “Via col vento”, un’attrice “negra” e grassa, Hattie McDaniel, fece la parte della mamie, la schiava cameriera delle bianchissime e flessuose signorine della famiglia del piantatore sudista, dicendo “zì badrone” e cose del genere e per questo, oltre che per l’aspetto, connotandosi come subalterna, pur potendo ipoteticamente parlare un ottimo hausa o bantu. Il dilagare dell’inglese sta rendendo mamies buona parte degli abitanti il pianeta, anglosassoni esclusi.

La facilità con cui l’inglese s’impone è stupefacente. A parte la pusillanimità delle istituzioni culturali per esempio nostrane, come l’Enciclopedia Treccani o l’Accademia della Crusca, che hanno decisamente optato per la politica dello struzzo, il motivo è senza dubbio principalmente la sua imprescindibilità come requisito per trovare lavoro (“english has become an important form of cultural and symbolic capital”, Bal Krishna Sharma, 2018).

Anche la ludizzazione che ne accompagna la marcia trionfale contribuisce. Imparare e usare l’inglese è proposto come una cosa divertente, alla moda, e lavorare duramente e interminabilmente al computer o al telefonino è presentato come un’attività divertente e formativa. Ma dietro la ludizzazione opera lo sfruttamento e l’assoggettamento, e una ricomposizione della forza lavoro che non lascia scampo.

A un primo livello, più banale, l’uso dell’inglese ha azzerato milioni di posti di lavoro da interprete, traduttore, editore, curatore, correttore, giornalista, con il consueto drastico calo di qualità che segue la scomparsa dei ceti artigianali, e i posti che ha invece incrementato, fondamentalmente quelli di revisore dell’inglese e di docente d’inglese, sono riserva di caccia dei madrelingua.

A un livello ulteriore, quello dell’inglese non si può chiamare apprendimento, è piuttosto un addestramento all’uso delle macchine di produzione dei beni immateriali, da parte di un personale obbligato alla competenza in inglese se vuole essere riconosciuto come accessorio umano della macchina e trovare lavoro.

Ancora, l’inglese consente la produzione diretta di un’immane quantità di prodotti (dati, informazioni, corrispondenza, libri saggi articoli film video ecc.) bell’e pronti, senza costi aggiuntivi d’adeguamento al e trasporto sul mercato. In breve, la presa di potere dell’inglese si deve al fatto che “the neoliberal economic restructuring has managed to impose English on ever-more domains of global life while actually dissimulating itsoperation” (Piller, Cho, 2013).

Disse Ignazio Buttitta che “un populu diventa poviru e servu/quannu ci arrubbanu a lingua”, frase che collega bene la menomazione in corso delle lingue locali con “popolo” e “povertà”, e che ha il vantaggio ulteriore di escludere ipso facto gli inaccettabili approcci del purismo e del patriottismo. Infatti, come scrisse Stuart Hall, “language is the privileged medium in which we ‘make sense’ of things”.

L’inglese globale

Ma di che inglese stiamo parlando, quello che oggigiorno “arrubba” le lingue altrui e “makes sense of things”? Non certo di quello di Dickens o Joice, ma del globish, parola inventata a tavolino nel 1998 da un informatico dell’IBM, Jean-Paul Nerrière, che saccheggiò le banche dati con i discorsi internazionali e pretese di farsi pagare la sua trovata.

“Una lingua impoverita (…), con scarsi contatti con la realtà”, (Fitoussi, 2019); una variante semplificata, senza memoria, spezzettata in periodi brevi, che predilige le parole opache, come le sigle o i portmanteau (due parole incastrate l’una nell’altra, come globish, glob-al+engl-ish), gli occasionalismi (parole passeggere, come in it. celodurismo, veltrolandia) e i giochi di parole, dove i sensi etimologici e i collegamenti lessicali evaporano e abbondano i segni d’interpunzione, i punti esclamativi, interrogativi, i puntini di sospensione, gli emoticon ecc.

Tempi preferiti il presente e il futuro. Il globish applica le tecniche della pubblicità. A livello delle parole, lo scorciamento, l’invenzione bislacca, l’uso abnorme e ossessivo delle sigle, sono la sua regola. L’effetto voluto è il procedere sincopato, a balzi, del pensiero.

Su tutto si stende la coltre asfissiante del nuovo, dell’inedito, del sorprendente, quella che Oliver Stone ha chiamato “the tyranny of now”, rinnovato ogni pochi secondi con altre rivoluzioni (l’ultimo modello di smartphone, la nuova acconciatura di capelli, l’apertura della ferrovia sopraelevata).

Insomma, una “neolingua orwelliana (che) serve a eliminare la possibilità di dissenso: non c’è alternativa, perché la diffusione della neolingua impedisce di esprimerla, e alla fine anche di pensarla” (Cedrini 2019).

La sua estetica è d’altronde quella neoliberale: la brevità, la rapidità, la negazione del passato, la leggerezza, l’indecifrabilità, alla cui diffusione l’inglese è deputato.

A esemplificazione della negazione del passato citiamo en passant la regola folle dell’accademia anglofona per cui i libri vanno citati nell’anno dell’edizione inglese! così può capitare di leggere “Dante,Comedy, 1969”, o la prescrizione arrogante di evitare citazioni in francese, latino, che “non si usano più”.

Cruciale fra tutta questa galassia di valori è la performatività: l’inglese è una lingua fatta per agire e far agire, non per riflettere. Una lingua sorvegliata, censoria, benpensante, talvolta addirittura politicamente insoddisfacente, come quando ha solo worker per “lavoratore” e per “operaio”, solo class per “classe” e “ceto”, solo people per “popolo” e “gente”. Insomma, il globish non è lo StAmE (lo Standard American English) né il queen’s english, lingue storiche di ben altra levatura.

Fra le conseguenze devastanti dell’adozione dell’inglese globale si veda l’afasia attuale in materia di sinonimi. Ormai è tutto challenge in go exciting, due parole che hanno fatto scordare gli equivalenti italiani, arduo, impegnativo, e entusiasmante, emozionante, legate a doppio filo alla psicologia neoliberale dove il mondo è solo un’occasione di dar prova della propria individuale abilità e di premiare i vincenti.

Se confrontiamo questa povertà lessicale anche solo con i fumetti di Topolino in italiano del secolo scorso, dove p. es. un avvocato difendeva (fiaccamente) in tribunale la Banda Bassotti dicendo “i miei clienti saranno anche criminali, fuorilegge, malviventi, banditi, ladri, e canaglie, ma non sono delinquenti”, cioè inanellando per un pubblico di ragazzini 7 sinonimi in una volta sola, o con le alternative a fake news, da fandonia a frottola, bufala, bubbola, calunnia, chiacchiera, ciancia, fola, misuriamo all’istante il terreno perduto.

E notiamo invece l’abbondanza di termini per le operazioni in rete, malamente e erroneamente italianizzate: navigare, scansionare, salvare, textare, twittare, postare, chattare, bannare, trollare ecc., che legano indissolubilmente atti comunissimi quali cercare, copiare, conservare, leggere, scrivere, conversare, bandire o insultare al gingillo elettronico, riaffermato pervicacemente come terreno privilegiato di frequentazione.

Ed è una lingua classista. Nonostante il suo uso anche da parte di miliardi di subalterni, vi dominano gli intellettuali, gli opinion makers, i giornalisti, gli studiosi, i giovani e meno giovani “connessi”, gli influencer, almeno degli scolarizzati fino alla media superiore. Gli altri ne fanno un uso modesto e impacciato, rivelatore della loro squalificazione sociale.

D’altro canto, pure interesse del capitale che col tempo siano tutti gli otto miliardi di abitanti del globo a usarlo, come lavoranti non pagati in grado di far affluire ai monopoli altre migliaia di miliardi di profitto. Il carattere classista potrebbe allora essere conservato dalla qualità dello stile, lasciando la sciatteria linguistica ai subalterni e riservando la forbitezza alle èlite.

Le controtendenze – il caso cinese

Siccome “dove c’è oppressione c’è resistenza”, non mancano il disagio e il malumore per questo strapotere dell’inglese. Un esempio fra i tanti: “The dominance of English language has truly suppressed other languages” (Ifeanyi Odinye, Nnamdi Azikiwe University, Nigeria).Ma è in particolare il progetto, si direbbe di medio periodo, del governo cinese di affiancare il cinese all’inglese nelle transazioni internazionali, magari per poi finire per soppiantarlo, a costituire per il momento l’unica seria possibilità di scalzare o condizionare l’inglese globale.

La Cina esula parzialmente dal quadro suesposto per almeno due motivi. Pur ampiamente esposta anch’essa all’impatto dell’inglese, non subisce passivamente l’inondazione di parole inglesi ma lo argina riqualificando o coniando ex novo una gran massa di parole indigene; inoltre reagisce, proponendo il cinese come lingua di scambio internazionale.

Ma, se Stuart Hall era nel giusto quando scrisse che “the conceptual map which I carry around in my head is totally different from yours, in which case you and I would interpret or make sense of the world in totally different ways”, il posizionamento del cinese accanto o avanti all’inglese come koiné globale non potrà che veicolare il sogno cinese, invece dell’american way of life oliata dall’inglese.

- arginamento

Con ciò non si vuole sottovalutare l’impatto dell’inglese in Cina, soprattutto dal 1994, quando la Cina entrò nella rete, impatto che portò addirittura a ipotizzare l’avvento di un “cinese di internet”, definito una “lingua totalmente diversa” (China Daily, 2007); ma questo cinese è in gran parte di conio indigeno, non d’importazione dall’inglese.

Ad esempio, pimin (scorreggia+persona comune), cioè “uno che non vale niente”, e il suo opposto, gaofushuai (alto-ricco-bello), o chigua qunzhong (mangiatore di bruscolini) cioè chi assiste passivamente, senza intervenire (Zhuo & Hsieh, 2019), non hanno niente a che fare con l’inglese.

Restano tuttavia migliaia le parole comuni che invece derivano direttamente dall’ inglese:

tuokuo xiu da talk show, sela da salad, qiaokeli da chocolate, shafa da sofa, l’amore luomandike da romantic, yimeir da e-mail, katong da cartoon, bashi da bus, oppure sono miste, come yingte-wang “internet” (inter- da internet +wang, cin. per “rete”) e miniqun (minigonna, dall’inglese mini +qun, cin per “”gonna), osono ricalcate su parole inglesi (chaoshi super+mercato),kuaican per fast food (da kuai cin. per svelto e can, cin. per pasto)(Li Zhi 2005).

Un fenomeno sociale nuovo, l’inurbanamento di giovani e giovanissimi dalle campagne, che si raggruppano in bande, identificate dalle acconciature stravaganti e i vestiti sgargianti, chiama sumate (“smart”) i suoi membri.

Istituzionalmente, l’inglese è materia obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado e pullulano le scuole private d’inglese, al punto che il Ministero della Pubblica Istruzione, per arginare i fenomeno, ha deciso di recente di almeno affiancare all’inglese altre lingue (il giapponese, il tedesco, pur sempre lingue dell’hi tech) fra le materie da portare all’esame d’ammissione all’università e di togliere i nomi stranieri in lettere latine dai libri di testo, imponendo la grafia cinese

Feiluolunsa invece di Firenze o Gelanxi invece di Gramsci, oppure si veda Beijing al posto di Pechino, Pékin, Peking ecc., ormai attestato su tutti gli orari dei voli o sui tabelloni degli aeroporti

La presenza dell’inglese è definita in Cina in termini neutri, “fusione” o “riversamento” e se ne danno ufficialmente spiegazioni vaghe: la “pigrizia”, l’attrattiva della cultura occidentale, la scarsità di bravi traduttori. D’altronde l’inglese in Cina ha sicuramente tutt’altro che via libera, sia nell’ufficialità sia fra la popolazione.

Il cinese è protetto, per la sua valenza identitaria nazionale e per il suo status di mezzo di comunicazione politica, culturale, aulica, che si difende (abbastanza bene) dall’inglese e dalle altre lingue europee, anche se meno bene dal giapponese, da cui ha importato quasi per intero il lessico della modernità. Si veda il breve elenco che segue (in rosso le parole, meno di un terzo, che hanno più o meno mantenuto la veste inglese):

b, competizione

Il riposizionamento del cinese, la lingua nazionale più parlata al mondo, come koiné più parlata nel globo ha in Cina il nome curioso di “modernizzazione del cinese”. Il termine è vecchio e indicava finora la semplificazione degli ideogrammi:

consistente nella riduzione dei tratti per tracciarli, per cui per esempio per scrivere ma “cavallo” l’ideogramma 馬(9 tratti di penna) fu sostituito negli anni sessanta con 马(3 tratti di penna)

La modernizzazione consisteva nel consentire l’alfabetizzazione di massa, come misura essenziale per assicurare la partecipazione attiva di tutti i cittadini allo Stato moderno. Ora invece ha preso il senso nuovo di strumento atto a confrontarsi con la globalizzazione, nella definizione ufficiale:

“lingua aggiornata,più facile da pronunciare e da scrivere, dai significati più netti, grammaticalmente più facile, più adatta a soddisfare i bisogni dell’informatizzazione mondiale moderna”.

Il processo prevede due tappe, denominate “scientificità” e “standardizzazione”, che indicherebbero, la prima, l’instaurazione di una versione più “scolastica” della lingua, nel senso di più “meccanica”, più “legata a schemi rigidi, logici e razionali” e, la seconda, di una versione più uniforme e condivisa. La lingua così “purificata” da incongruenze, incrostazioni, regionalismi ecc. aggiungerebbe, si crede, attrattiva al modello sociale e culturale cinese e faciliterebbe il suo uso nel mondo.

Per esempio, fra gli aspetti “non scientifici”da correggere, ci sarebbero l’omografia (tipo l’italiano àncora e ancòra, pànico e panìco, àrista e arìsta ecc.),l’omofonia (tipo l’italiano fiera –la belva- e fiera –il mercato-),la polisemia (tipo l’italiano passare, che significa essere promosso, attraversare, esaurirsi ecc.), la sinonimia, ecc.

Si tratta insomma di interventi pesanti, intesi a modificare la struttura stessa del lessico (dell’ “aggiornamento” della grammatica qui non trattiamo). Si può temere che finirà per condividere con l’inglese globale l’artificiosità, la stringatezza, la povertà lessicale, ma non ci sono ancora studi esaurienti in materia.

Un punto di particolare interesse è quello della variante alfabetica della scrittura cinese, quella in lettere latine. Dal punto di vista della modernizzazione della lingua, le lettere latine sono insoddisfacente, e dovrebbero essere sostituite da un alfabeto di conio cinese (come è successo il col giapponese e come è successo a Taiwan), che per esempio avesse lettere nuove, di conio indigeno, per i digrammi (tipo l’italiano ch- scritto con una lettera sola, p.es. k, e così gn-, gl-, sci- ecc.). Resta il fatto che a tutt’oggi, a mezzo secolo dalla sua introduzione, l’alfabeto cinese è usato pochissimo, rispetto agli ideogrammi.

L’affermarsi di questo cinese “modernizzato” come lingua globale è, nel contesto attuale fuori della Cina, percepita come una grave minaccia. Lo prova il fuoco di sbarramento che s’è levato da qualche tempo contro il cinese lingua globale, con argomenti disparati, ma perlopiù singolarmente infondati, che mischiano impossibilità tecniche immaginarie a preclusioni benpensanti.

Si sostiene che “american movies, music, television, video games have wide audiences”, come se fosse un dato immutabile; che ci si può esprimere in inglese senza subire censure, come invece accade in cinese; che il cinese è difficile; che 400 milioni di cinesi studiano l’inglese, come se fossero argomenti a favore della supremazia dell’inglese[Adam Brock, 2014]; altri postulano che l’inglese, a differenza del cinese, sarebbe “a language that invites respect and offers opportunities” o “a language of neutrality and global communication” (citati in Pennycook, 2002).

Gli ostacoli all’adozione del cinese sono di tipo politico, militare, socioeconomico, mediatico, culturale, non tecnico. Da quest’ultimo punto di vista si può al massimo ammettere che le sue scritture, ideografica e alfabetica, non siano effettivamente l’ideale per diffondersi nel globo, la prima perché consta di migliaia e migliaia di segni diversi, la seconda perché ha molti segni diacritici (quattro accenti diversi, apostrofi ecc.), confondibili fra loro con facilità (ma il vietnamita, che ne ha ancora di più, è comunemente letto e scritto da ottanta milioni di persone in patria e nel mondo).

Senonché oggigiorno basta un telefonino per cavarsela, con un touchpad sul quale tracciare col dito gli ideogrammi così come si vedono, o farne del tutto a meno di questi ultimi e usare solo l’alfabeto, magari semplificato o rifatto.

Conclusioni

La lingua di internet la decidono i 3 miliardi di utenti di internet. Oppure: “le respect des langues de chaque pays doit être au cœur du développement d’une Europe unie” (Philipson).

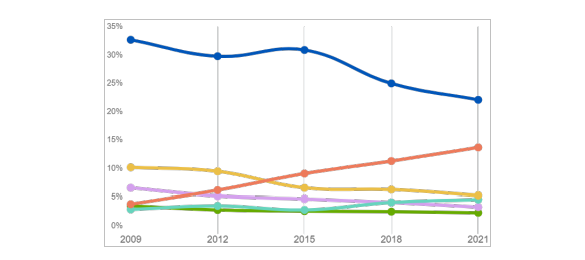

Le due impostazioni, l’una esaltata l’altra istituzionalista, non aiutano a riflettere sulla questione dell’egemonia neoliberale sul linguaggio. Intanto, se su internet nel 2020 non si è parlato solo inglese (Inglese 30%, Cinese 20%, Spagnolo 8%, Arabo 5%, altre 37%) resta il fatto che 1 lingua occupa un terzo dello spazio, 2 lingue ne occupano la metà, mentre l’altra metà ospita le restanti 8.400. Inoltre, la statistica non tiene conto dell’anglicizzazione spinta, dunque è al ribasso.

Purismo e patriottismo, oltre che retrogradi, sono armi spuntate. La produzione di parole nuove è nelle mani dei produttori di cose nuove, materiali e immateriali, ovvero del capitale monopolistico e dei suoi apparati politici, culturali, relazionali. I campi che tradizionalmente sorvegliavano la lingua, scuola, editoria, giornalismo, sono allo sbando.

L’affievolimento dell’egemonia statunitense e l’emersione di quella cinese comporterà indubbiamente la modifica dello statu quo, e per ciò stesso aprirà, almeno temporaneamente, spazi di potenziale intervento alternativo. Ma di per sé il cambio di una lingua egemone con un’altra non sembra poter garantire condizioni migliori di lavoro, relazione, pensiero ai subalterni non sinofoni.

D’altra parte l’inglese è stata solo una delle tre I di berlusconiana memoria (inglese, internet, impresa) e l’abbattimento della sua egemonia come modalità di sfruttamento non può essere disgiunta da quello dell’informatica, della tecnologia e dell’impresa monopolistiche.

Per il momento, un’opera costante di sensibilizzazione sulla questione della lingua, come p. es. “Contropiano” ha cominciato a fare nella rubrica “La cura del linguaggio”, potrebbe forse dare qualche frutto.

CREDITS

Immagine in evidenza: Wang Xianzi Imitation by Tang Dynasty

Autore: Wang Xianzhi (344–386)

Licenza: Pubblico dominio

Immagine ridimensionata e ritagliata