Divisione internazionale del lavoro, profittabilità, innovazioni e cambiamenti nella distribuzione del reddito

Maurizio Donato * in Ballando sul Titanic. Atti del convegno

I parte: profittabilità e delocalizzazione

La presente ondata di paranoia rigorista europea a proposito dei disavanzi pubblici dei paesi della zona euro è solo l’ultimo tentativo di affrontare la crisi sistemica del capitale isolando un elemento (in questo caso si tratta del debito pubblico) senza comprendere le interconnessioni tra i diversi attori del sistema. Come ha notato recentemente Martin Wolf [1] , si stanno giocando in questo periodo diverse partite, una interna al settore finanziario, un’altra tra il settore finanziario e il resto dell’economia, la terza tra il settore finanziario e gli Stati, l’ultima tra Stati. Dal momento che il sistema capitalistico contemporaneo è altamente interconnesso, appare evidente che isolare un singolo elemento, chiedendo in questo caso agli Stati “sviluppati” di ridurre i propri disavanzi (la riunione del G20 a Toronto ne ha chiesto il dimezzamento in due anni [2]), non soltanto non risolve la crisi del sistema che non dipende dal debito pubblico (che ne costituisce semmai una conseguenza), ma oscura i meccanismi di trasmissione della crisi che, per chi scrive, procedono dal settore privato reale a quello finanziario per poi influenzare i bilanci pubblici, e non viceversa. La fase attuale della crisi, quella apertasi ufficialmente a partire dall’estate del 2008, ma evidente almeno dall’estate precedente, si manifesta come crisi da debiti privati, ma dipende dalla caduta della profittabilità delle imprese che, a causa del costo crescente degli investimenti necessari a finanziare l’innovazione, può provocare l’indebitamento. Se il settore privato dell’economia globale fosse in surplus, a questo dovrebbe corrispondere un disavanzo pubblico o un’eccedenza delle partite correnti (o entrambi) di uguale entità; se però – come vorrebbero i governi europei – si desidera ridurre i disavanzi pubblici, allora dovrebbe essere il settore privato a spendere di più o/e i saldi commerciali a pareggiare i conti sul piano globale. Ma, visto che il settore privato è a sua volta in disavanzo, non è possibile ottenere contemporaneamente una riduzione dei deficit pubblici e un risanamento dei conti del settore privato. E’ così che la partita si “riduce” a un gioco tra Stati, diventa politica in senso stretto: prima dell’ultima ondata finanziaria della crisi, ad avere una bilancia commerciale in attivo erano solo due paesi del vecchio centro imperialista: la Germania e il Giappone, mentre il resto del gruppo era costituito dalla Cina e da alcuni paesi esportatori di materie prime, soprattutto quelli legati alla rendita petrolifera. I surplus di questi paesi erano assorbiti dagli Stati in disavanzo cronico: gli Usa soprattutto, più alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale.

Con l’esplosione della crisi, gli attivi di questo gruppo di paesi si sono ridotti a causa della diminuzione della domanda estera, i cui effetti sono stati meno catastrofici del possibile solo grazie al notevole flusso di nuovo debito pubblico occidentale e ad una politica monetaria ultra-espansiva. Se – grazie alle politiche fiscali restrittive – gli stimoli alla domanda dei paesi in disavanzo si tramuteranno nel suo opposto, la crisi dovrebbe (potrebbe) colpire – ed è un paradosso dal punto di vista economico – proprio quelle economie emergenti che, con conti privati e pubblici più “virtuosi” di quelli dei paesi centro, sostengono da almeno otto anni la crescita economica globale. Un gioco complesso, come si vede, che in sostanza si dovrebbe (potrebbe) concludere – temporaneamente – con il trasferimento dei problemi del settore privato dell’economia occidentale (settore reale e finanziario) sulle componenti più deboli del sistema, i paesi dominati dall’imperialismo.

Il primo argomento che intendo affrontare riguarda la relazione tra la dinamica della profittabilità (delle imprese occidentali) e la divisione internazionale del lavoro. Discuto dei tempi e dei luoghi della crisi in relazione alla caduta tendenziale del saggio di profitto perché resto convinto, in ottima compagnia, che i meccanismi di trasmissione della crisi procedano dal “lato reale” dell’economia a quello finanziario e non viceversa. Quella della caduta tendenziale del saggio di profitto è, per dirla con Marx, la legge più importante dell’economia politica assieme all’altra, per me di pari importanza, dell’immiserimento crescente del proletariato, di cui nella seconda parte della relazione analizzo alcune implicazioni relativamente al peso dei ceti medi nei paesi cosiddetti emergenti. In conclusione, discuto alcune osservazioni sulla crisi fiscale degli Stati e sulla questione dei debiti sovrani.

1.

Va rilevato subito che all’epoca in cui Marx formulava la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, gli economisti classici non ne negavano la rilevanza e la validità empirica; la discussione verteva piuttosto sulla sua interpretazione, su come spiegarla, e su questo livello l’analisi di Marx rimane un punto di riferimento centrale, sui cui aspetti teorici rimando direttamente a quanto scritto e detto, tra gli altri, da Gianfranco Pala [3] e da Guglielmo Carchedi [4] .

L’aspetto su cui vorrei soffermarmi, a proposito della legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, riguarda alcune sue conseguenze per quanto riguarda la dinamica generale dell’accumulazione, a partire dai luoghi di estrazione del plusvalore, fino alle conseguenze della sua suddivisione sulla spesa pubblica gestita dagli Stati.

Quello che nessun economista di tendenza marxista nega è che dal dopoguerra fino ai primi anni ottanta, nei paesi centro del capitalismo, il saggio di profitto – comunque misurato, ed è evidente che modi diversi di misurarlo indicano modi diversi di intenderlo teoricamente – appare in calo. Se si prende come punto di partenza l’inizio degli anni ’50, si può affermare che per trenta anni la dinamica del saggio di profitto per i paesi dominanti del capitalismo è stata inequivocabilmente segnata da una tendenza alla diminuzione, con i suoi cicli di breve periodo, ma all’interno di un trend sicuramente di caduta.

Il dibattito è invece assai acceso per quanto riguarda l’interpretazione di quello che è successo a partire dall’inizio degli anni ottanta fino allo scoppio dell’ultima crisi tuttora in corso. A partire dal contributo dello storico Robert Brenner [5] alle critiche di A. Shaikh [6] , dai lavori empirici di Fred Moseley [7] alla cosiddetta New Interpretation di Duncan Foley, Duménil e Lévy [8] fino all’interpretazione temporalista di A. Freeman [9] e Mino Carchedi, si è sviluppata una discussione interessante sul piano teorico e densa di spunti per quanto riguarda gli elementi empirici.

Senza alcuna pretesa di fornire un resoconto anche minimamente esaustivo della ricchezza del dibattito cui sto facendo riferimento, mi sembra che il nocciolo della questione sia riassumibile in questi termini: per alcuni autori a partire dall’inizio degli anni ottanta si sarebbe verificato un recupero dei margini di profitto delle imprese della “triade” che – secondo le stime presentate dai singoli economisti – andrebbe da un parziale ad un (quasi) totale recupero della caduta della profittabilità registrata nel trentennio precedente (anni ’50, ’60 e ’70). Questo nuovo ciclo lungo si configurerebbe così come una rivincita del neoliberismo con il capitale che sarebbe riuscito a recuperare gran parte della dinamica negativa del ciclo lungo precedente. Da questa prospettiva la dinamica strutturale del saggio di profitto nei sessanta anni che vanno dall’inizio dei ’50 ad oggi potrebbe essere rappresentata a forma di V: un indubbio calo seguito da un forte, (quasi) totale recupero.

Altri economisti di matrice marxista non condividono tali conclusioni: il recupero di profittabilità, se pure c’è stato, ha avuto un carattere parziale e ciclico, con la dinamica strutturale del saggio di profitto complessivamente caratterizzata da una tendenza alla diminuzione.

Come è normale che sia, diversi modi di concepire e misurare il saggio di profitto portano a stime e dunque a conclusioni diverse sulla dinamica della profittabilità, che però potrebbero concordare in questo senso:

- Anche prendendo per buone le stime che evidenziano il recupero della dinamica positiva del saggio di profitto in alcuni paesi, tale recupero (lo ha ammesso recentemente lo stesso Fred Moseley) non è stato completo ed è stato in ogni caso interrotto dall’ultimo ciclo negativo della crisi;

- d’altro canto la caduta della profittabilità si verifica a ritmi molto lenti, a indicare la forza delle controtendenze che il capitale ha messo in campo a partire dagli anni ‘80, di cui le due più importanti riguardano dapprima la ristrutturazione della produzione e del lavoro, e poi il gonfiamento delle bolle speculative, con la connessa crescita del capitale fittizio.

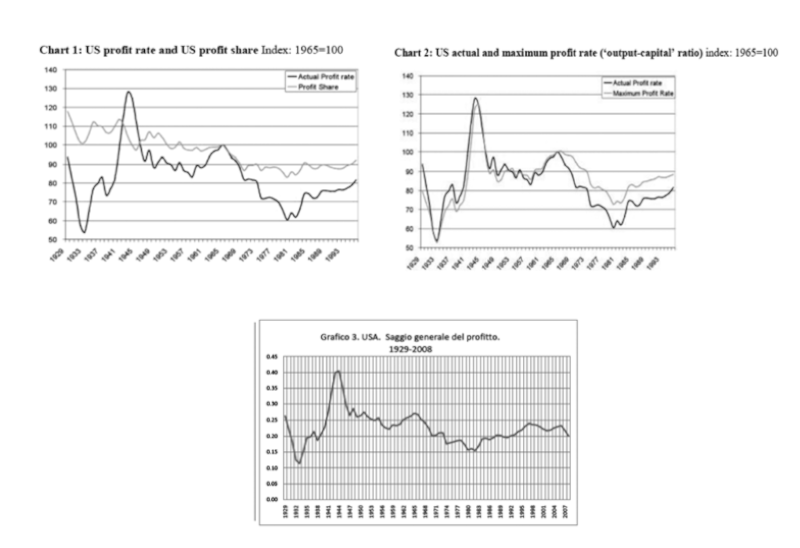

Se prendiamo a riferimento l’economia statunitense (per ovvi motivi, si tratta ancora del “centro dell’impero”) e consideriamo le stime presentate recentemente da Paolo Giussani [10], Andrew Kliman [11] e Alan Freeman [12] osserviamo che il saggio di profitto [facciamo in questo caso riferimento al grafico n°3, tratto dal lavoro di Giussani] negli Usa passa da un picco massimo (nel dopoguerra, tralasciamo il periodo bellico) del 26-27% nei primi anni ’60 ad un minimo del 15% nel ’79, per poi crescere fino ad un nuovo massimo locale del 23% nella seconda metà degli anni ’90, salvo ricominciare la discesa (20% nel 2007). Da questi dati sembra confermata pienamente la validità della legge, ma – ed ecco la connessione con la questione dei tempi – si tratta di un calo di qualcosa come cinque o sei punti percentuali in più di 50 anni, il che conferma pure la rilevanza delle controtendenze, e allora la crisi di quest’ultimo triennio appare più chiara: si tratta della crisi delle controtendenze, dell’estrema difficoltà di “governare” una massa di capitale fittizio gonfiata proprio nel tentativo di arginare le difficoltà che emergono dal cuore dell’economia reale, dalla produzione trasformata e ristrutturata nelle catene transnazionali del valore.

Questo è a mio parere il punto di connessione tra crisi finanziaria e crisi reale. Il capitale che si butta a capofitto nelle avventure speculative è quello che non trova impieghi profittevoli nell’industria (al Nord) e dunque il meccanismo di trasmissione degli effetti della crisi non è quello – caro a certi keynesiani – che partirebbe dalla finanza per “contagiare” la altrimenti sana economia reale, ma è il contrario: la caduta tendenziale del saggio di profitto opera – qualunque sia la dinamica del saggio di plusvalore – perché la composizione organica del capitale è destinata a crescere e questo a sua volta accade perché le innovazioni tecnologiche restano il modo migliore per assicurare al capitale le più alte probabilità di successo nella lotta per la concorrenza. Se delocalizzi la produzione puoi invertire momentaneamente la tendenza, ma a scapito di una minore innovazione, e dunque il ciclo riparte, ma all’interno di un trend sempre più piatto.

Per tentare di sfuggire (o almeno di sopravvivere) a questa dinamica implacabile della profittabilità i gruppi capitalistici hanno per prima cosa modificato l’organizzazione della produzione, ora strutturata per filiere e reti di imprese, al cui vertice operano holding finanziarie sempre più centralizzate [13]. La scomposizione del ciclo produttivo, reso possibile da un utilizzo sempre più esteso delle applicazioni al processo industriale della microelettronica e dell’informatica, ha coinciso con una prolungata fase di deindustrializzazione al “Nord” e di industrializzazione al “Sud” che ha modificato in profondità la divisione internazionale del lavoro producendo conseguenze sia sulla crescita che sulla distribuzione del reddito a livello internazionale.

L’aspetto politicamente più rilevante di questa fase non ancora conclusa di delocalizzazione delle catene internazionali del valore è che i vecchi centri imperialisti non hanno alcuna intenzione di cedere, assieme all’industria, anche il potere che a tale posizione nella divisione internazionale del lavoro storicamente si accompagna. Con un po’ di schematismo e di approssimazione, difficilmente evitabili per ragioni di spazio, è come se i vecchi centri imperialisti volessero delegare ai nuovi paesi emergenti il peso della produzione materiale di merci riservandosi però il diritto di decidere e selezionare i settori, i luoghi, gli attori, i prezzi, in altre parole la politica economica fiscale, monetaria, industriale dei nuovi paesi manifatturieri.

E’ stato questo il tratto distintivo dei trent’anni di dominio del monetarismo liberista: il tentativo, a volte riuscito, spesso sfidato, di imporre, soprattutto attraverso le agenzie globale del capitale (Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, Organizzazione mondiale del commercio), le condizioni a cui i nuovi paesi emergenti dovrebbero “ospitare” le vecchie e nuove multinazionali senza avere alcuna capacità decisionale in relazione al modello di sviluppo da perseguire.

Gli strumenti utilizzati a questo scopo sono stati molteplici, a partire dalla “richiesta” di liberalizzare i mercati finanziari, alle privatizzazioni selvagge, dalla gestione del debito pubblico dei paesi dell’America latina alle speculazioni finanziarie e valutarie nell’Est Europa e nell’Est Asia, fino alle aggressioni militari. Gli investimenti diretti all’estero sono aumentati in questo trentennio, ma le stesse agenzie internazionali del capitale non possono fare a meno di notare quanto possano essere dannose per un paese ondate improvvise di investimenti che altrettanto repentinamente “volano verso la qualità” quando le politiche monetarie delle Banche centrali dei paesi centro cambiano di segno [14]. Gli IDE speculativi sono solo uno dei tanti meccanismi finanziari partoriti dalle banche occidentali che hanno l’unico esito di gonfiare periodicamente bolle speculative la cui inevitabile esplosione costituisce poi l’occasione per quella svalutazione/distruzione di capitale che è il modo per eccellenza di “uscire dalla crisi” con un grado più elevato di centralizzazione del capitale.

Per riassumere su questo punto, l’eccesso di capitale, la sua sovrapproduzione rispetto alle possibilità medie di valorizzazione determinate dall’operare della legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, fa sì che una parte di questo capitale in eccesso prenda la strada dell’investimento diretto all’estero, di cui una parte è capitale speculativo, un’altra rappresenta delocalizzazione di segmenti delle filiere del valore.

Ora, la questione che interessa mettere in evidenza è: come mai, pur avendo avuto mano libera (non facendo a meno degli Stati, ma grazie all’aiuto e alla complicità degli Stati) nella ristrutturazione del mercato del lavoro, la delocalizzazione di parti notevoli dell’industria globale dal Nord al Sud non è stata in grado di risolvere la lunga crisi irrisolta? In altri termini, perché il plusvalore estratto (prevalentemente) nel Sud del mondo (Asia in particolare) non è in grado – se non minimamente – di invertire la tendenza alla stagnazione dell’economia mondiale? Una risposta possibile è che il problema non riguarda il costo del lavoro, mai così basso, e dunque non si tratta dei bassi salari, ma della produttività, dell’uso capitalistico delle macchine e della scienza.

A parità di altre condizioni, come a dire astraendo al livello più generale possibile, si capisce la relativa convenienza a delocalizzare gli impianti produttivi al Sud. Ma è evidente che la convenienza è proprio rappresentata da quel più basso livello tecnologico (un più basso rapporto tra capitale e lavoro) che rappresenta allo stesso tempo la condizione peggiore per vincere la battaglia per la competizione, contrassegnata da una intensità capitalistica dei processi produttivi più e non meno bassa. In altre parole, l’alternativa mortale per i capitalisti è quella tra sviluppare le innovazioni tecnologiche e dunque far crescere la composizione media del capitale utilizzato o delocalizzare gli impianti, ma rinunciando a ogni velleità di competizione sul piano dell’innovazione.

Davvero non ci sono alternative.

Ed è altrettanto importante considerare che, prima o poi, una caduta del saggio di profitto non può non coinvolgere anche la massa.

Nel cap. 13 del Libro III del Capitale Marx fa notare come, con un saggio del plusvalore del 100%, un capitale diviso tra 60c+40v produrrebbe una massa di plusvalore e quindi di profitto pari a 40; un capitale pari a 70c+30v una massa di profitto pari a 30 etc. Questa diminuzione si riferisce alla massa del plusvalore e dunque del profitto, dal momento che il capitale complessivo mette in movimento un minor lavoro vivo minor pluslavoro minor plusvalore.

Nell’esempio il saggio del profitto cala perché la massa di plusvalore e dunque di profitto si riduce. Se la base di partenza, cioè il capitale complessivo, è lo stesso, diminuzione assoluta e relativa coincidono. Ma le stesse cause che producono una diminuzione della massa, e dunque del saggio, comportano un aumento della massa, sicché..

Tendenza alla sovraccumulazione, ruolo del credito e della finanza, spesa pubblica

C’è un solo modo per impedire che la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto dispieghi i suoi effetti: il capitale complessivo C deve crescere più di quanto cresca c/v. Affinché l’elemento variabile del capitale complessivo rimanga non soltanto lo stesso, ma cresca in senso assoluto, nonostante la diminuzione relativa della sua parte, il capitale complessivo C deve crescere più di quanto diminuisca relativamente v. Ma da dove dovrebbero provenire le risorse per consentire al capitale complessivo di crescere più di quanto si riduca relativamente la spesa per i salari? E con quali altre risorse deve competere la quota di plusvalore da destinare all’accumulazione di capitale? Se il saggio del profitto diminuisce – poniamo – del 50% e si vuole che la massa del profitto rimanga uguale, il capitale deve raddoppiare. Non importa da dove provengano le risorse, se a debito, a leva e non importa a scapito di quali altri impieghi possibili: il capitale complessivo C deve crescere in misura tale che per l’acquisto della forza-lavoro esso, nella sua nuova composizione, abbia bisogno non solo della ‘vecchia’ parte variabile del capitale, ma di una parte maggiore. Così Marx. Ora, anche a voler momentaneamente prescindere dai modi di finanziamento dell’accumulazione, e dunque dalla crisi da debiti privati, non tutto il plusvalore estratto può essere destinato all’accumulazione.

La distribuzione del plusvalore

Il plusvalore estratto nelle filiere transnazionali di produzione deve essere suddiviso in:

- una quota da destinare all’ammodernamento degli impianti ac

- una quota da anticipare come capitale variabile av

- il residuo k con cui finanziare tutto il resto dell’economia, rendita, finanza, lavoratori non produttivi, spesa pubblica tra cui quella militare etc.

Se possiamo mantenere valido l’assunto marxiano per cui di queste tre componenti quella – relativamente – più comprimibile durante il ciclo dell’accumulazione è quella relativa al capitale variabile, ne deriva che la “competizione” nella distribuzione di una massa di plusvalore data è tra innovazioni tecnologiche e spesa pubblica. Torna così, anche se da un’altra via, la stessa contraddizione che avevamo segnalato in precedenza: quella tra innovazioni tecnologiche, motore dello sviluppo, e spesa per mantenere tutta quella (notevolissima e in crescita) quota di popolazione che non svolge compiti direttamente produttivi.

Ed è esattamente questa la dinamica in cui il capitalismo occidentale sembra intrappolato nell’estate del 2010: le imprese hanno bisogno di finanziamenti per le innovazioni tecnologiche e gli Stati hanno bisogno di risorse per mantenere il resto dell’umanità. Normalmente, se il settore privato dell’economia è in debito, provvede a finanziarlo il settore pubblico: se entrambi sono indebitati e devono competere per le risorse finanziarie, allora non c’è via di uscita se non stampare moneta a iosa, con conseguenze immaginabili.

Il ruolo della politica, la forza degli Stati sta nel mantenere il controllo su una frazione del plusvalore, quella che abbiamo denominato con k, che rappresenta la parte del plusvalore non destinata né all’innovazione tecnologica, né ai salari operai. La dinamica dell’accumulazione, soprattutto al punto alto in cui si trova, ha bisogno di pace sociale per potersi svolgere ed è questo che rappresenta l’indicatore per cui, nei paesi sviluppati, la quota di spesa pubblica (e di tasse) è circa la metà del valore della produzione, con in più un debito pubblico chiaramente contrassegnato da dinamiche esplosive [15].

In questa strettoia dell’accumulazione l’unico – stretto – sentiero di equilibrio possibile è quello di investire in tecnologie di controllo, ed è questa la base materiale delle trasformazioni dello Stato in senso autoritario, militarista e poliziesco. Un numero crescente di addetti è impiegato nel settore del controllo, una frazione crescente del capitale è spesa in tecnologie di controllo, aumenta la spesa diretta e indiretta legata all’industria bellica. E questo controllo, il cui esito e il cui presupposto è la tendenza alla guerra, si esercita tanto sul fronte interno che su quello esterno, allo scopo di mantenere e di accrescere rapporti di forza favorevoli al capitale, negli Stati e tra Stati.

Crescita e disuguaglianze nella distribuzione internazionale del reddito, questione dei ceti medi

La seconda parte della relazione intende riflettere su alcune conseguenze della scelta di destinare agli investimenti esteri una parte del plusvalore mondiale, analizzandone le conseguenze sulla crescita economica, sull’aumento e la trasformazione delle diseguaglianze nella distribuzione internazionale del reddito, per concludere sulla questione dei ceti medi.

Che la delocalizzazione delle filiere transnazionali di produzione sia giunta a un punto critico, lo dimostra un caso a mio avviso esemplare: quello dei ricercatori del Centro di eccellenza GLAXO di Verona che, ufficialmente per non avere raggiunto il tasso di profitto stabilito come target per vendere (prevalentemente al servizio sanitario) medicine contro lo stress, sono stati messi in mobilità per essere con molta probabilità sostituiti da colleghi cinesi.

Questa vicenda, sia per il settore ultraprotetto che per i soggetti coinvolti (ricercatori, non operai) mostra il fallimento del modello su cui basano da anni la loro prospettiva Confindustria, sindacati concertativi, neo-liberisti e socialdemocratici, che all’unisono hanno ripetuto fino allo sfinimento il mantra secondo cui “noi occidentali” dovremmo specializzarci nei segmenti ricchi delle filiere. Le imprese del “Nord” possono, anzi debbono localizzare ad Est e a Sud tutta la parte manifatturiera delle catene del valore: il perché non è mai detto con chiarezza, ma è evidente: lasciamo ai poveracci i lavori più faticosi e meno remunerativi, e noi ci teniamo la ciccia.

Altolà! I laureati indiani e cinesi non sono secondi a nessuno per capitale umano – come si dice – e allora è ben possibile che non solo i segmenti a mi nor valore aggiunto, ma intere filiere produttive siano spostate ad Est e a Sud, et alors?

Ecco che torna il discorso sulla forma del capitalismo, che ci ricorda come questo modo di produzione non è spalmabile in modo uniforme sul pianeta, ma è per sua natura gerarchico e anche se una gran parte della produzione si sposta, questa dinamica non solo non produce l’effetto di impedire la crisi, ma di per sé, se non è accompagnata da trasformazioni politiche, non è nemmeno in grado di ridurre le disuguaglianze tra le nazioni.

La pubblicazione (avvenuta tra l’inverno del 2007 e la primavera del 2008) dei risultati del lavoro svolto dalla Banca mondiale [16] sui prezzi internazionali e dunque sul reddito reale mondiale consente di riconsiderare alcuni dati statistici relativi al Pil che gettano una luce diversa sulla distribuzione internazionale del reddito tra le nazioni e all’interno delle nazioni. Il lavoro compiuto dagli statistici e dagli economisti che hanno collaborato all’ICP è consistito nel confrontare (l’anno di riferimento è il 2005) il livello del prezzo per qualcosa come mille beni e servizi in 146 paesi, in modo da trasformare per renderlo confrontabile il reddito nominale in reddito “a parità di potere d’acquisto” (PPP) espresso in dollari statunitensi.

Un primo risultato notevole di questo lavoro consiste nella revisione delle stime per il reddito medio pro-capite dei due paesi più popolosi del mondo: la Cina e l’India. Il reddito medio reale dei cinesi e degli indiani è (ancora) più basso, molto più basso (38%) di quanto sinora si stimasse e l’economia cinese non rappresenta – come si credeva prima – il 15% del Pil mondiale ma il 12%; risultati analoghi si ottengono per paesi come Indonesia, Filippine, Ghana, Argentina, Sud Africa, mentre le revisioni sono al rialzo per il reddito reale in Russia, Messico, Nigeria.

In conseguenza di queste revisioni possiamo riassumere la situazione del Pil reale in alcuni paesi scelti a campione come segue: il reddito medio dei cinesi (l’anno di riferimento – ricordiamo – è per tutti i paesi il 2005) è di circa 4.000 dollari a parità di potere di acquisto l’anno, quello di un abitante dell’India all’incirca di 2.000$, quello di un abitante del Brasile è pari a 8.500$ l’anno, in Russia e in Messico la media sale a 12.000$, mentre in Giappone siamo a quota 30.000 e negli Usa a 42.000$ l’anno.

Povertà. Convergenza o polarizzazione?

Un secondo effetto “statistico” della revisione dei dati disponibili è l’innalzamento della soglia di povertà, in precedenza fissata dalla Banca mondiale ad un dollaro il giorno per gli abitanti dei paesi poveri e adesso innalzata a 1.25$.

Sulla questione della povertà torneremo in un’altra occasione, ma adesso analizziamo quella che è a mio avviso la conclusione politicamente più importante che è possibile trarre relativamente alla dinamica delle disuguaglianze nella distribuzione internazionale del reddito.

Va preliminarmente chiarito che è possibile misurare le disuguaglianze in almeno due modi possibili (più un altro): uno consiste nel considerare le differenze tra il reddito medio di una nazione e un’altra (o tutte le altre, o per gruppi), prescindendo dalla distribuzione interna del reddito nella nazione.

L’indicatore così costruito è – come si capisce – di straordinaria importanza perché consente di testare (e dunque verificare o invalidare) una delle proposizioni di base su cui è fondata la teoria economico-politica liberale e democratica, nelle sue diverse versioni più o meno ortodosse. La teoria dominante dice, ed è stato il leit-motiv a favore della cosiddetta globalizzazione, che tutte le trasformazioni a cui abbiamo accennato sopra, dalla riorganizzazione della produzione alle privatizzazioni, alle liberalizzazioni, alla finanza, producono un effetto di convergenza sui livelli di reddito medi delle nazioni. Questo equivale a dire: ci saranno pure conseguenze spiacevoli della globalizzazione per alcuni abitanti del Nord del pianeta ma, in media, gli effetti positivi per gli abitanti del Sud sono superiori, le economie di questi paesi cresceranno (ciò che è effettivamente avvenuto e sta avvenendo) e dunque (ma è proprio questo il punto) anche se lentamente e in modo non lineare, i redditi degli abitanti dei paesi poveri si avvicineranno tendenzialmente a quelli di chi abita nei paesi dominanti.

E’ accaduto questo? Sta accadendo questo? Sembrerebbe proprio di No. Ovviamente, per poter esprimere un giudizio analiticamente fondato su quale sia la tendenza prevalente nella dinamica del capitalismo contemporaneo, se quella alla convergenza o piuttosto alla divergenza, alla polarizzazione (una terza possibilità è che non esista alcuna tendenza ben identificabile) non è sufficiente ragionare su un set di dati limitati ad un solo anno, ma la revisione compiuta consente, assieme alle altre serie storiche a disposizione degli statistici e degli economisti, di ricostruire un periodo che abbraccia almeno cinquanta anni di storia economica, sufficiente per poter esprimere dei giudizi. Bene, il giudizio è inequivocabile: dal 1952 al 2006, la disuguaglianza “del primo tipo” [17], ossia relativa alla differenza dei redditi medi tra le nazioni, è aumentata e non di poco, con l’indice che la misura che passa da un valore di 0.47 a 0.52. E’ interessante analizzare le diverse fasi di questa tendenza all’aumento delle disuguaglianze tra nazioni: ad un primo balzo repentino tra la fine degli anni ’50 e i primi ’60 (il boom dell’accumulazione per i paesi dominanti) segue un lungo (molto lungo) periodo in cui le disuguaglianze restano allo stesso livello per poi aumentare bruscamente proprio da quell’inizio degli anni ’80 che coincide con la (probabile e parziale) ripresa della profittabilità per i paesi della vecchia “triade”; l’aumento delle disuguaglianze dura per tutti gli anni ’80 e i ’90 per poi cambiare di segno a partire dal 2001-02 in concomitanza (secondo me) con il ciclo di aumento dei prezzi delle materie prime internazionali che modificano temporaneamente le ragioni di scambio a favore dei paesi del Sud.

Riassumendo su questo punto, il ventennio d’oro del cosiddetto neo liberismo se (e pongo l’accento sul se) ha comportato un parziale recupero della profittabilità delle imprese multinazionali dei paesi del centro, sicuramente lo ha fatto scatenando il debito dei paesi dell’America latina, il saccheggio delle economie dell’Europa dell’est, disastrando l’Africa.

Abbiamo parlato di due diverse misure possibili delle disuguaglianze, e adesso affrontiamo l’altra, che consiste nel prendere ancora a riferimento le economie nazionali (dunque non i singoli abitanti) ma ponderando il dato del reddito per la popolosità del paese in modo da considerare la distribuzione del reddito indipendentemente dal peso del paese. Se si calcola la disuguaglianza in questo modo, allora l’indice di Gini appare meno sbilanciato verso le disuguaglianze, ma dal momento che in questo caso siamo interessati alle differenze interne ai singoli paesi, non ha senso utilizzare un indicatore che assume la nazione come unità di indagine; bisogna vedere piuttosto come si distribuisce il reddito tra gli abitanti di ogni paese e poi confrontare i dati con le nuove stime derivanti dal calcolo dei prezzi effettuato dall’IPC.

Anche in questo caso le disuguaglianze nei redditi (stavolta all’interno dei paesi) appaiono più accentuate di quanto non si credesse prima, con l’indice Gini che si avvicina a 0.70, mentre le stime precedenti davano per risultato una misura media di 0.65. Per ragionare in termini di quote di popolazione a livello mondiale, il 10% più ricco del pianeta poteva dividersi nel 1988 poco più della metà dell’intero Pil mondiale, che è più di quanto si stimasse prima della revisione; nel 1993 lo stesso 10% più ricco aveva a sua disposizione il 53% del reddito globale, nel 1998 il 57%, nel 2002 il 58%.

E’ il capitalismo, bellezza

Una delle obiezioni che sarebbe possibile muovere alla storia riassunta nel paragrafo precedente, è di questo tipo: non si tratta di una grande scoperta; le cose sono sempre andate così e così andranno. A parte il futuro, incerto, se consideriamo i dati che gli storici dell’economia hanno cominciato ad elaborare negli ultimi anni, scopriamo che non è stato sempre così: questo particolare svolgimento delle disuguaglianze è tipico del capitalismo, il che non significa che disuguaglianze non ci fossero anche prima, certo che c’erano, ma, confrontate con quelle attuali, le disuguaglianze nella distribuzione internazionale del reddito del periodo 1750 – 1880 erano molto meno marcate di adesso, con un indice di Gini che oggi oscilla tra 0.65 e 0.70 che all’epoca valeva più o meno 0.43 [18].

Ma non si tratta solo di questo, del fatto che le disuguaglianze sono aumentate, è che si sono anche trasformate, con le disuguaglianze legate alla localizzazione delle persone che sono diventate nel tempo più e non meno importanti, caratterizzando il capitalismo come sempre più contrassegnato dalle differenze tra Nord e Sud, centro e periferia, nazioni dominanti e dominate. Nella fase che potremmo definire di protocapitalismo le 5.000 persone più ricche del mondo di allora, un mondo popolato da 650 milioni di persone, vivevano in Olanda, a Giava (colonia olandese), in Cile, in piccola parte in Brasile. C’erano allora come oggi disuguaglianze tra nazioni e all’interno delle singole nazioni, ma con il peso invertito rispetto ad oggi [19].

Tra il 1820 e il 2002 il peso delle disuguaglianze si è spostato dall’interno dei singoli paesi al rapporto tra paesi. Oggi le differenze di reddito tra una nazione ricca e una povera rappresentano l’85% della disuguaglianza complessiva, prima il 35%; all’inizio dell’800 le disuguaglianze nella distribuzione globale del reddito erano pari a un indice di Gini 0.43 di cui 15 punti (vale a dire all’incirca un terzo) dovuto a differenze tra paesi e 28 punti (i due terzi) a disuguaglianze interne ai singoli paesi. Oggi, all’inizio del XXI secolo, la disuguaglianza totale è cresciuta a 0,70 e di questi 63 punti (poco meno del 90%) rappresenta disuguaglianze tra paesi e 7 punti (circa il 10%) è l’effetto della distribuzione del reddito diseguale all’interno dei paesi.

Non sfuggono le implicazioni politiche di questi dati. E’ come se le lotte del movimento operaio, la “questione sociale” avessero avuto un certo successo nei paesi forti, nelle aree metropolitane e imperialiste del pianeta ma molto meno (versione soft) o a scapito di (versione hard) quello che succede nel resto del mondo, che è la maggioranza.

Infine la questione della povertà, della ricchezza e dei ceti medi. Nel dibattito tra gli economisti che si occupano di sviluppo [20], si discute molto in questo periodo dell’opportunità di passare da politiche cosiddette pro-poor a politiche a favore dei ceti medi, considerati la classe tendenzialmente più adatta a sviluppare quella “mentalità imprenditoriale” che dovrebbe costituire il volano per lo sviluppo. In questo dibattito, che è partito dalla Banca mondiale, il primo punto all’ordine del giorno è quello di una definizione condivisa di che cosa si debba intendere per ceti medi in un paese povero, a partire dall’evidenza che durante gli anni ’90 circa un miliardo di persone ha superato la soglia statistica della povertà (ricordiamo, per World Bank, un dollaro e venticinque centesimi il giorno).

Ricordando che la gran parte di questo miliardo di persone uscito dalla stretta povertà risiede in Asia, e circa la metà in Cina, il punto è: ha senso considerare come ceto medio tutti questi soggetti solo perché sono usciti dalla soglia della povertà in senso stretto? Solo una visione particolarmente miope e ideologica del concetto di soglia statistica farebbe rispondere di sì: ricchi non sono, poveri non sono più, dunque.. dunque un cavolo, verrebbe da rispondere.

La direttrice del Center for Global Development [21] propone un approccio statistico diverso, consigliando di considerare quale soglia minima per poter essere considerato ceto medio al Sud non più la sopravvivenza come nel caso della povertà, ma quella a partire dalla quale, nel caso di eventi economici negativi come una crisi, hai potuto mettere qualcosa da parte che ti consenta di non soccombere alle prime avversità: almeno dieci dollari al giorno; come soglia superiore, la Birdsall preferisce ragionare in termini relativi: sei ricco, e dunque non fai parte del ceto medio, se appartieni al 5% più ricco del tuo paese.

Con questi parametri, il numero degli abitanti nei paesi poveri che è possibile considerare come “middle class” non arriva a 300 milioni, meno del 3% del totale della popolazione dei paesi poveri e circa il 5% del totale della popolazione mondiale. In realtà, se volessimo ampliare il ragionamento alle dimensioni complessive del ceto medio, dovremmo considerare la tendenza alla polarizzazione che si fa sentire nelle aree centrali (nel senso di forti) del pianeta, ma per restare al Sud del mondo, possiamo osservare che se per i paesi più popolosi gli ultimissimi anni hanno visto una crescita relativa di questo strato intermedio della popolazione, altrove il panorama è più frastagliato: si va dal caso della Russia, in cui la middle class è una realtà, a paesi come il Venezuela in cui lo stesso gruppo sociale appare statisticamente scomparso.

Conclusioni

Quello che ci ritroviamo dopo 30 anni di liberismo monetarista è un sistema economico più diseguale di prima, ma non per questo con un ruolo limitato degli Stati. Lo Stato esce dalla fase cosiddetta neo-liberista più forte, più poliziesco, militarista e disciplinare di prima. La sovrastruttura statale è sempre l’espressione della struttura di classe della società e lo Stato è la forma politica della società borghese: se l’obiettivo del capitale è accumulare il plusvalore estratto, lo Stato rappresenta l’espressione politica di quest’obiettivo e il principale strumento per assicurargliene le condizioni migliori.

Lo Stato contemporaneo si è però sicuramente trasformato adeguandosi alla ristrutturazione della produzione; costruito come polizia del mercato, ha adeguato la sua struttura e i suoi compiti alle trasformazioni del capitale. In questo contesto il modello europeo di governance è disegnato nel tentativo di rendere la sovrastruttura politico-giuridica, istituzionale, più funzionale e flessibile rispetto alla nuova organizzazione del comando d’impresa che si esprime nelle filiere transnazionali del valore.

Mentre nel ciclo politico precedente (anni ’60 e ’70) le istituzioni politiche rappresentative traevano la propria legittimazione dalla legge che le istituiva, la – nuova – legittimità nella governance è orientata al risultato: il passaggio, da intendere in stretto rapporto con le trasformazioni che parallelamente si manifestano nel settore dell’economia, è dalla democrazia della rappresentanza alla democrazia dell’efficienza.

A partire dalla fine degli anni ’70, in un processo non lineare e non ancora terminato, salta la separazione rigida tra settore pubblico e settore privato, nuovi attori entrano in scena (solo per nominarne alcuni pensiamo alle ONG, alle varie authorities sedicenti indipendenti, ad enti e consorzi vari) nel contesto di un modello neo-corporativo in cui vige una sorta di negoziato para-sindacale permanente che ha lo scopo di rendere tollerabile una soglia minima di conflitto sociale, ritenuto – giustamente – ineliminabile, e dunque da gestire.

L’idea alla base del concetto e della pratica della governance [22] – a differenza del classico governo – è così descrivibile in termini di una de-costituzionalizzazione e di una governamentalizzazione dei dispositivi di produzione del diritto, che de-sovranizza il comando, lo adegua al mercato, ne dissemina gli attori, attraversa la loro autonomia mantenendola come dato indisponibile ed esteriore al circuito di riproduzione formale della decisione politica.

Il cambiamento giuridico sostanziale, la cui forma più tipica è rappresentata dallo stato d’emergenza permanente, è che non è più la realtà ad essere indirizzata dalla norma astratta, ma la realtà stessa che si fa norma. I dispositivi di sicurezza della governamentalità non tracciano confini netti tra lecito e illecito ma – come nella logica fuzzy – si limitano ad indicare una media accettabile dentro una gamma di opzioni.

Il popolo della libertà e la produzione della sicurezza sociale

Non essendoci più sudditi del sovrano, il problema della governance è quello di imputare a ciascun soggetto i costi di produzione della (sua) libertà e non più la predeterminazione giuridica della sua possibilità. Sono i singoli soggetti a produrre regolazione, disciplina, controllo; i soggetti “imprenditori di se stessi” vengono “resi liberi” da tecnologie securitarie che consentono loro di esserlo in un ambiente rischioso e percorso da tassi ingestibili di criminalità.

Il potere ha imparato la lezione e non si rappresenta più esclusivamente in termini di proibizioni e impedimenti: i soggetti vanno lasciati liberi, ma la libertà di cui si parla ci viene restituita totalizzata; il liberismo dominante governa e amministra i conflitti a partire dal dominio del mercato a cui non serve la rappresentanza istituzionale classica, ma un mix di authorities indipendenti, polizia e “imprenditorialità di massa”.

In un intervento presentato recentemente ad un convegno tenutosi a Napoli, Sandro Chignola sintetizza questo ragionamento parlando di quattro inversioni: quella che si verifica tra prescrizione e realtà, dovere e essere, quella tra stato e società, tra libertà e sovranità e tra economia e istituzioni.

Il ruolo delle nuove istituzioni del capitalismo è produrre e riprodurre le condizioni della libertà in una società dominata dal rischio. La natura dello stato sociale è decostruita a partire dall’idea di un rischio che è socializzabile solo nella forma del costo e che pertanto viene ri-assegnato al singolo soggetto che deve farsene carico: è questa la moderna sicurezza sociale, in cui ciascuno – a partire dalla scuola se non addirittura dall’asilo non a caso ribattezzato scuola- deve imparare a diventare il miglior custode di se stesso, con evidenti vantaggi per l’ordine costituito.

I soggetti consumano libertà, dunque devono produrla e riprodurla accollandosene i costi in ogni senso.

Mercato mondiale, gerarchie, Stati nazionali

Se vogliamo provare a trasporre sul piano internazionale l’analisi politica dei moderni dispositivi di governance, dobbiamo fare attenzione a non correre il rischio dell’eurocentrismo, non del tutto estraneo nemmeno ai nostri vecchi e cari maestri, Marx ed Engels.

E’ il caso di ricordare, a questo proposito, che – come sappiamo dai moderni studi sul colonialismo – le prime imprese industriali non furono le fabbriche tessili inglesi del ‘700, ma le piantagioni di zucchero nel centro America del ‘600 in cui la forza-lavoro era costituita da schiavi e non da operai liberi.

Da Marx il mercato mondiale è considerato presupposto e conseguenza del capitalismo ed oggi, nel rapporto tra globalizzazione e ruolo degli Stati nazionali, il problema non è solo (e tanto) l’espansione spaziale, ma la compressione temporale, la velocità della circolazione.

La sovranità è messa in discussione dall’accresciuta mobilità del capitale, tipicamente nella sua forma finanziario-speculativa, ma la pressione del capitale si esercita in modo diverso sugli stati capitalistici di tipo metropolitano, sugli stati in via di sviluppo export-oriented, su quelli che vivono della rendita petrolifera, sugli stati post-coloniali, su quelli post-socialisti, etc.

La nuova geografia della rete del potere va decifrata in relazione alla forma di capitale prevalente: il capitale fittizio, forma prevalente in questa fase del ciclo della crisi, soffre particolarmente dei vincoli nazionali, è transnazionale per natura ed è questa frattura, fra transnazionalità del capitale e nazionalità della sovranità statuale, che emerge come punto di frattura possibile del rapporto tra Stato e mercato, tra politica ed economia. Mentre era relativamente semplice per uno Stato nazionale promuovere politiche di sostegno alle ‘proprie’ multinazionali, ossia ad imprese che, pur avendo impianti di produzione localizzati all’estero, conservavano un regime di proprietà in qualche modo riconducibile ad un singolo Stato nazione, è più complessa la natura dei rapporti con imprese transnazionali la cui stessa proprietà è condivisa tra due o più paesi alleati ma concorrenti.

Un bilancio provvisorio della fase di dominio trentennale del ‘neo-liberismo’ monetarista oggi in crisi ci porta a riconoscere che la strategia del capitale ha avuto successo in alcuni campi:

- ha ridotto i vincoli nazionali allo sviluppo della finanza;

- ha aumentato la velocità di riproduzione-circolazione del capitale;

- ha prodotto (governance) nuove istituzioni extra o sovranazionali (UE).

Questa successione, qui solo ultra-sommariamente descritta, non si è spalmata in modo uniforme sul pianeta, ma si fonda al contrario sull’esistenza e la creazione continua di zone di crisi (in molti casi vere e proprie zone di guerra) come condizione per lo sviluppo di zone franche.

Questo processo non risolve la crisi del capitalismo, ma la riproduce a livelli più alti.

NOTE

[*] ↑ Università di Teramo. Versioni diverse o parti di questa relazione sono state discusse: al Congresso provinciale di L’Aquila della FILCTEM-CGIL il 24 febbraio 2010; durante il Mayday a L’Aquila il 1° maggio 2010; al Seminario sulla legge della caduta tendenziale del saggio di profitto tenuto a Roma, 3 giugno 2010; al Convegno La speculazione finanziaria, l’Europa e i tempi medi della crisi, Bologna, 19 giugno

2010

[1] ↑ Con il gioco del pacchetto tutti si fanno male, Il Sole 24 ore, 30 giugno 2010

[2] ↑ “.. advanced economies have committed to fiscal plans that will at least halve deficits by 2013 and stabilize or reduce government debt-to-Gdp ratios by 2016”, The G-20 Toronto Summit Declaration, 26 e 27 giugno 2010. E’ significativo notare come il documento preparato dallo Staff del Fondo monetario internazionale per il Summit prescrivesse un “Total fiscal adjustment in the upside .. amounts to approximately 9 ½ and 6 percent of GDP in advanced deficit and advanced surplus economies, respectively”.

[3] ↑ Gianfranco Pala, La resistibile caduta del capitalismo, relazione presentata al Convegno Citep – Centro Karl Marx, Milano, 1988 e pubblicata come La necessità della crisi, in Prezzi, valori e saggio del profitto, Pavone, Piacenza, 1989

[4] ↑ In questo stesso volume e anche The return from the grave, marzo 2009

[5] ↑ Robert Brenner, The economics of global turbulence, New Left Review, 1, 229, 1998

[6] ↑ Anwar Shaikh, An Introduction to the History of Crisis Theories, 1978

[7] ↑ Fred Moseley, Some notes on the crunch and the crisis, International Socialism, 119, giugno 2008

[8] ↑ Gérard Duménil, Dominique Lévy, The Profit Rate: Where and How Much Did It Fall? Do It Recovery?, 2005

[9] ↑ Alan Freeman, What makes the US profit rate fall?

[10] ↑ Il vestito nuovo del capitalismo, Wildcat, n° 84, Sommer 2009.

[11] ↑ Andrew Kliman, Master of Words. A reply to Michel Husson on the character of the latest economic

crisis, 19 febbraio 2010

[12] ↑ Alan Freeman, Marxism without Marx, Capital & Class, vol. 34., n°1, 2010

[13] ↑ Per un’analisi di questa tendenza, si può consultare il testo di Maurizio Donato e Gianfranco Pala , La catena e gli anelli, Napoli, La città del sole, 1999

[14] ↑ Si veda, su questo punto, Maurizio Donato, Gli eventi estremi in economia: crisi economica, insolvenza e stato d’emergenza permanente, in (a cura di) M. Floriana Cursi, Eccezione e regola, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008

[15] ↑ BIS Working Paper n° 300, The future of public debt: prospect and implications, marzo 2010

[16] ↑ World Bank, Global Purchasing Power: Parities and Real Expenditures, 2005 International Comparison Program, Washington D.C., 2008

[17] ↑ Seguiamo su questo punto Branko Milanovic, Global inequality recalculated, MPRA Paper N° 16538, 31 luglio 2009

[18] ↑ Branko Milanovic, Global inequality and global inequality extraction ratio, MPRA Paper N° 16535, 31 luglio 2009

[19] ↑ Le stime sono quelle ottenute da Milanovic

[20] ↑ Abhijit Banerjee and Esther Duflo, What is middle class about the middle classes around the world?, dicembre 2007

[21] ↑ Nancy Birdsall, The (Indispensable) Middle Class in Developing Countries; or, The Rich and the Rest, Not the Poor and the Rest, Cgdev Working Paper 207, marzo 2010

[22] ↑ Le osservazioni qui contenute riprendono – liberamente – temi e intere proposizioni discusse nel Seminario di Uninomade tenuto a Napoli il 16 e 17 febbraio 2010 sulle Dimensioni filosofica e giuridica del comune.

Ulteriori riferimenti bibliografici

- Werner Bonefeld, Free economy and the strong state, Capital & Class, vol. 34, n°1, 2010

- Simon Clarke, Marx’s Theory of Crisis, Macmillan, 1994

- Andrew Glyn, Capitalismo scatenato, Francesco Brioschi Editore, Milano 2007

- Chris Hartman, The rate of profit and the world today, International Socialism, 115, luglio 2007

- International Monetary Fund, G-20 Mutual Assessment Process, giugno 2010

- Martin Ravallion, Shaohua Chen, Weakly Relative Poverty ,Policy Research Working Paper 4844, The World Bank, febbraio 2009

- Martin Ravallion, The Developing World’s Bulging (but Vulnerable) “MiddleClass”, Policy Research Working Paper 4816, The World Bank, gennaio 2009

- Martin Ravallion, Why Don’t We See Poverty Convergence?, Policy Research Working Paper 4974, The World Bank, giugno 2009

- Martin Wolf, The need for a new imperialism, Financial Times, 10 ottobre 2001

CREDITS

Immagine in evidenza: Protesta dopo il crollo della Spectrum garment factory, Dhaka, Bangladesh che uccise 76 lavoratori.

Autore: Derek Blackadder, 29 maggio 2005

Licenza: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Immagine originale ridimensionata e ritagliata