98 anni dal primo congresso della Lega contro l’imperialismo e l’oppressione coloniale

Rete dei Comunisti

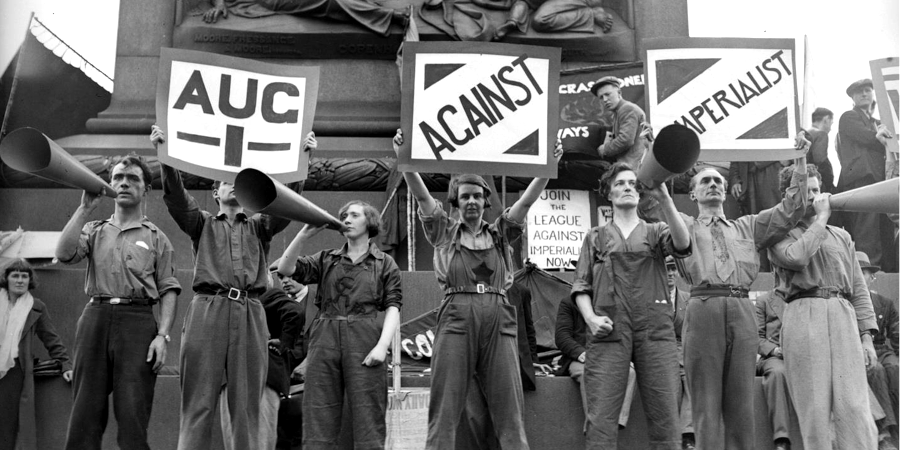

Il 10 febbraio 1927 iniziava a Bruxelles il primo congresso della Lega contro l’imperialismo e l’oppressione coloniale, una prima rete internazionale che sotto l’egida dell’Internazionale comunista si poneva come obiettivo la liberazione dei popoli di tutto il mondo dall’oppressione coloniale.

L’organizzazione transnazionale di questo movimento rappresentava un’alternativa di campo alla governance internazionale liberal-coloniale della Società delle Nazioni (in inglese League of the Nations), fornendo un quadro di riferimento e di dialogo a quegli attori che si muovevano da quello che successivamente venne chiamato “Tiers Monde” dall’economista francese Alfred Sauvy, dalla Cina, all’Algeria, all’India, fino all’America Latina.

La portata storica e le conseguenze della nascita della Lega contro l’imperialismo risiedono principalmente nell’aver costituito per la prima volta su scala internazionale un disegno comune contro le potenze imperialiste, e di averlo fatto entro l’orizzonte di un socialismo mondiale in via di costruzione. Nel 1955 durante la Conferenza di Bandung Surkarno riconobbe alla Lega il merito di aver per la prima volta ambito alla costruzione di un movimento mondiale contro il colonialismo: «I recognise that we are gathered here today as a result of sacrifices. (…) I recall in this connection the Conference of the ‘League against Imperialism and Colonialism’ which was held in Brussels almost thirty years ago. »

Il titolo dell’articolo vuole sottolineare la continuità nella differenza tra le due conferenze, quella del 1927 e quella 1955, che a quasi trent’anni di distanza, rispecchiavano due tornanti storici radicalmente diversi. Se infatti Bandung avrebbe rappresentato la nascita di quel terzo mondo non allineato né con gli USA né con l’URSS – e sede di numerose e importanti esperienze rivoluzionarie che articolavano localmente multipli esperimenti di socialismo, come quello africano o arabo – escludendo i rappresentanti dei due blocchi, nel 1927 erano stati direttamente i comunisti a lanciare l’appello alla costruzione della conferenza sotto l’egida del Comintern e della Russia sovietica.

Di certo non tutti i leader, i delegati e i vari invitati speciali presenti alla conferenza erano – come era auspicabile! – comunisti, ma il ruolo di questi ultimi nel coordinamento di un movimento antimperialista mondiale, e il loro diretto contributo alle lotte locali di liberazione dall’oppressione coloniale, ne facevano allora gli inevitabili alleati per la maggior parte dei movimenti anticoloniali, antirazziali, nazionalisti e panafricani.

Fu Willi Münzenberg, dirigente del Partito Comunista Tedesco (KPD) e dell’Internationale Arbeiterhilfe (in francese Secours Ouvrier International), a dirigere i lavori alla conferenza, supportato dal Comintern.

La Germania, con Berlino come capitale, rappresentava infatti un importante perno del movimento antimperialista mondiale, in particolare africano e panafricano, e il Partito Comunista Tedesco era particolarmente attivo rispetto alla questione anticoloniale: a partire dal 1925 Münzenberg aveva coordinato la creazione di comitati e campagne a sostegno della lotta di liberazione nazionale cinese e siriana, come Hands Off China e Against the Cruelties in Syria.

Nel suo discorso di apertura, il dirigente tedesco apostrofò la conferenza come «neither the end, nor the beginning of a new powerful movement», sottolineando da una parte la continuità tra il progetto della Lega e la storia recente dei movimenti anticoloniali, e dall’altra auspicando – e profetizzando – la crescita in forza e rivendicazioni di un movimento mondiale.

Source: Louis Gibarti (Hrsg.), Das Flammenzeichen vom Palais Egmont, Neuer Deutscher Verlag, Berlin (1927)

Gli antecedenti

A partire dal 1920 il comunismo internazionale, rappresentato dal Comintern, si era posto la sfida di sostenere non a parole ma con i fatti, come recitava l’ottava condizione di adesione all’Internazionale, i movimenti anticoloniali. Dal 1924 il Comintern si aprì inoltre a convergenze con l’ala sinistra dell’Internazionale Operaia e Socialista e ribadì l’alleanza con i partiti nazionalisti borghesi, nell’ottica del sostegno ai paesi coloniali e semicoloniali.

L’indicazione del Comintern ai nuclei locali di allearsi con le componenti nazionaliste dei movimenti di liberazione, aveva preso traiettorie differenti nei diversi paesi: in Marocco lo scoppio della guerra dei Rif, che vedeva fronteggiarsi l’armata spagnola, e dal ’24 quella francese, e la guerrilla di Abd al-Karim, a capo del movimento di liberazione riffano, aveva visto il sostegno dei comunisti francesi alle forze ribelli a partire dall’intervento militare della Francia, portando ad una momentanea radicalizzazione e messa al centro del discorso anticoloniale per i comunisti (per lo più francesi) in Nordafrica e nella metropole.

In India già dagli anni ’20 i primi dirigenti indiani non trovano margine per un’alleanza tra comunisti e nazionalisti. Il dirigente indiano Manabendra Nath Roy – esempio di rivoluzionario internazionalista e quadro del Comintern, ebbe un ruolo decisivo sia nella fondazione del Partita comunista indiano che di quello messicano – si era infatti contrapposto a Lenin già dal II Congresso del Comintern nel 1920, sostenendo il carattere trasversalmente “controrivoluzionario” della borghesia nazionalista, e presentando una Tesi supplementare alle Tesi sulla questione nazionale e coloniale di Lenin.

In Cina, tra 1924 e 1925 si era formato il “fronte comune” tra i nazionalisti del Kuomintang e il Partito Comunista cinese, nato nel 1921. Quest’alleanza, in un contesto di mobilitazioni di massa in Cina, accendeva le speranze del comunismo internazionale rispetto al ruolo dei comunisti nei movimenti anticoloniali e all’esito di questi ultimi.

Questi eventi internazionali convinsero la direzione del Comintern dell’urgenza di organizzare i movimenti anticoloniali e di orientarli in un’ottica marxista e rivoluzionaria: è così che si concepisce la Lega contro l’imperialismo e l’oppressione coloniale.

La Conferenza di Bruxelles

La Conferenza di Bruxelles, tenutasi tra il 10 e il 14 febbraio 1927, ospitò 175 delegati provenienti da tutto il mondo. Di questi 175 delegati, 107 provenivano da 37 paesi sotto il dominio coloniale. Secondo lo storico marxista indiano Vijay Prashad, la scelta di utilizzare “Lega” nel nome dell’organizzazione nasceva dalla volontà di attaccare frontalmente la League of the Nations, che a partire dalla fine del primo conflitto mondiale aveva perpetuato il colonialismo attraverso il sistema dei mandati.

Tra i presenti ricordiamo Jawaharlal Nehru, leader del movimento nazionalista indiano, e rappresentante del Congresso Nazionale Indiano, accompagnato da Virendranath Chattopadhyaya, comunista vicino a Roy, che faceva parte del partito comunista tedesco come capo della Sezione Lingue indiane; i delegati del Kuomintang cinese; Messali Haji dell’Étoile Nord-Africaine algerina che era nata a Parigi l’anno prima, Josiah Tshangana Gumede dell’African National Congress (ANC) del Sud Africa e Mohammad Hatta dell’Associazione Indonesiana, che aveva sede nei Paesi Bassi.

Come salta all’occhio, molte delle organizzazioni per l’indipendenza delle colonie nascevano dalle capitali europee in cui si concentravano in massa le comunità emigrate e proletarizzate, è il caso dell’Étoile Nord-Africaine, nata nel 1926 su spinta del Partito Comunista Francese, e che fino alla metà degli anni ’30 era organizzata praticamente solo in Francia. Sempre a Parigi nel 1925 la comunità africana, fino ad allora estremamente marginalizzata, acquistò un suo spazio grazie a Lamine Senghor, senegalese, che formò una sezione all’interno dell’Union Intercoloniale, formata nel 1921 (sempre con il supporto del Partito Comunista Francese), e dando una spinta al Comité de Défense de la Race Nègre (CDRN). La stessa cosa avveniva in Gran Bretagna, dove gruppi indiani e africani si univano in organizzazioni come la West African Students’ Union o The Indian House, e nei Paesi Bassi, con l’Associazione Indonesiana.

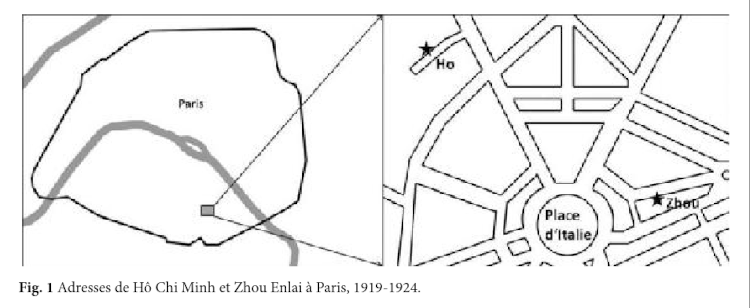

Colonia e metropole si trovavano tra loro in un rapporto di continua circolazione spaziale di militanti, masse operaie e di idee. In modo quasi paradossale, le città europee, come Bruxelles, Parigi, Berlino, Londra, Amburgo – centri dell’accumulazione capitalista mondiale e massima espressione dell’imperialismo occidentale – diventano luogo di radicalizzazione anticoloniale, ospitando, a fianco dei vertici del potere nei palazzi istituzionali, le sacche di resistenza composte di comunità immigrate, masse operaie e proletarie, che ai margini delle metropoli si organizzano e cospirano “dall’interno” contro il dominio imperialista. Effetto collaterale del colonialismo, questa dialettica vivente tra colonia e madrepatria è la ricetta della formazione di quei leader anticoloniali che si siedono al tavolo di Bruxelles nel 1927 e si risiederanno a Bandung nel 1955, all’inizio del processo di decolonizzazione. Lo storico Goebel, autore di “Paris, capital du Tiers Monde” (2017), apre il suo libro con una fervida immagine: la mappa del quartiere attorno di Place d’Italie, nel 13esimo arrondissement di Parigi, segnata da due puntini, sono le abitazioni di Ho Chi Min (allora conosciuto con il nome di Nguyen Ai Quoc, Nguyen “il Patriota”), e Zhou Enlai, futuro primo ministro cinese. A cavallo tra 1919 e 1921, due dei futuri leader che porteranno Vietnam e Cina alla rivoluzione socialista, formavano la propria coscienza politica di comunisti e intessevano reti internazionali dal cuore della metropoli francese.

Le questioni, gli ospiti, gli interventi

Sono tre in particolare i punti principali intorno ai quali si è articolata la conferenza: la lotta antimperialista in Cina, la “Negro Question”, e gli interventi USA in America Latina.

Tra gli interventi più significativi ricordiamo innanzitutto quello di Messali Hadji, che annunciò il programma dell’Étoile Nord-Africaine che comprendeva – per la prima volta nella storia del movimento nazionalista algerino – la rivendicazione di indipendenza. Questo programma radicale era calcato sulle rivendicazioni della commissione coloniale del Partito Comunista Francese:

«Considerando che non ci si può aspettare un miglioramento significativo e stabile della sorte dell’Algeria sotto la colonizzazione francese, e considerando inoltre che il popolo algerino è in grado di dirigersi da solo, l’Étoile nord-africaine, mentre lotta per la soddisfazione delle richieste immediate già esposte, persegue la realizzazione dei seguenti obiettivi: L’indipendenza dell’Algeria; il ritiro totale delle truppe di occupazione francesi; la formazione di un esercito nazionale algerino. L’Étoile nord-africaine ritiene che l’indipendenza dell’Algeria non debba solo liberare l’Algeria dal peso della dominazione francese, ma vede in essa la possibilità di migliorare notevolmente la situazione del popolo algerino e di contribuire al suo sviluppo, ritardato dalla dominazione straniera (…).»

Anche Senghor, presidente del Comité de Défense de la Race Nègre (CDRN), intervenne denunciando i crimini commessi dall’amministrazione coloniale nel Congo Belga, affermando che «lo sfruttamento imperialista ha come risultato la graduale estinzione delle razze africane. La loro cultura andrà perduta. (…) Per noi, la lotta antimperialista è identica alla lotta anticapitalista”. Senghor che, poco dopo la conferenza, morì, lasciando la direzione del Comité a Tiemoko Garan Kouyaté, del Sudan Francese (poi Mali).

La conferenza fu anche teatro del conflitto tra i rappresentanti delle organizzazioni della Palestina Mandataria, i nazionalisti arabi guidati da Jamal al-Husayni, l’organizzazione sionista laburista Poale Zion e il Partito Comunista Palestinese. Dopo varie deliberazioni da parte del Consiglio Esecutivo, la Lega decise infine di espellere la delegazione di Poale Zion, e il Partito Comunista Palestinese insieme ai nazionalisti arabi di Palestina, Egitto e Siria formarono un blocco antisionista.

A fianco ai dirigenti comunisti internazionali e ai leader dei movimenti anticoloniali, alla conferenza parteciparono anche vari attivisti della sinistra europea e americana così come alcuni intellettuali ed esponenti del mondo scientifico come Alber Einstein, il premio Nobel per la letteratura Romain Rolland, e gli scrittori Henri Barbusse e Upton Sinclair.

L’eredità della Lega contro l’imperialismo

La Lega venne organizzata in sezioni nazionali, e la sua strutturazione permise e coincise con una maggiore influenza diretta del Comintern sui movimenti anticoloniali e sulle politiche dei partiti comunisti locali in materia coloniale.

Tuttavia, una concatenazione di eventi storici oggettivi e riformulazioni soggettive delle strategie del Comintern e dei partiti comunisti, debilitò presto l’attività della Lega e il ruolo dei comunisti al suo interno.

Innanzitutto, gli eventi in Cina, che nell’aprile 1927 (dopo soli due mesi dopo la conferenza di Bruxelles!), videro i nazionalisti del Kuomintang rivolgersi violentemente contro i comunisti che nel 1925-27 erano stati protagonisti di importanti agitazioni operaie e contadine. La fine del “fronte unito” in Cina e l’inizio della guerra civile rappresentarono un passaggio traumatico per il movimento comunista internazionale, portando a un passaggio interno al Comintern che in occasione del VI Congresso esprimeva una maggiore cautela rispetto ai movimenti nazionali. L’adozione della famosa linea di “classe contro classe” non comportò tuttavia un distanziamento dei comunisti dalla causa anticoloniale, e in certi paesi, per esempio nei vari paesi africani, l’inizio degli anni ’30 segnò un crescente impegno dei comunisti nella lotta anticoloniale.

Tuttavia, altri fattori conversero a ostacolare i lavori della Lega. L’ascesa del nazismo in Germania a partire dal 1933 privò il movimento antimperialista di uno dei suoi più importanti perni, e costrinse la Lega a spostare la sua sede a Parigi temporaneamente, e poi ricollocandola definitivamente a Londra. Il socialista britannico Reginald Francis Orlando Bridgeman assunse la dirigenza della Lega, accompagnandola fino alla sua chiusura, nel 1937, a causa dell’interesse sempre più scarso che riscontrava in Gran Bretagna e Europa, e dopo l’inaugurazione della politica dei Fronti Popolari antifascisti chiamata dal Comintern in occasione del suo VII congresso (1935), che, dopo la campagna fascista in Etiopia e quindi messo di fronte alla minaccia di un nazifascismo imperialista, anteponeva momentaneamente la lotta antifascista e antinazista a quella anticoloniale.

Il più importante merito della Lega contro l’imperialismo e l’oppressione coloniale resta quindi quello di aver costituito per la prima volta una rete internazionale tra movimenti antimperialisti attivi in ogni angolo del mondo, costituendo per questi un riferimento imprescindibile e intramontabile. A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale con l’inizio della decolonizzazione si moltiplicarono le conferenze e le manifestazioni internazionali del movimento anticoloniale, di cui Bandung è solo la più significativa: pensiamo al V congresso Panafricano del 1945, noto come congresso di Manchester, che portò alla denuncia di ogni forma di colonialismo e alla rivendicazione dell’indipendenza immediata per l’Africa e aprì la strada alle lotte armate di liberazione, portando a una generalizzata radicalizzazione dei leader africani.

Ci è sembrata in questo senso accurata l’espressione utilizzata dallo storico Fredrik Petersson, autore di We Are Neither Visionaries Nor Utopian Dreamers’. Willi Münzenberg, the League against Imperialism, and the Comintern, 1925-1933, che ha definito la Lega contro l’imperialismo e l’oppressione coloniale come “preludio a Bandung”. Noi, di dovere, aggiungiamo comunista.

CREDITS

Immagine in evidenza: A demonstration at Trafalgar Square.

Fonte: The league against imperialism, national liberation, and the economic question. Cambridge University Press

Licenza: Creative Commons CC BY

Immagine originale ridimensionata e ritagliata