Giorgio Casacchia, ex docente dell’Università Orientale di Napoli ed ex diplomatico italiano in Cina; Diego Gullotta , Università Orientale di Napoli

Per una definizione del regime cinese Attualmente la Cina è la più agguerrita fra le nazioni che competono con il grande capitale europeo occidentale e statunitense, contendendogli l’egemonia continentale su Asia, Africa, America Latina e, da qualche tempo, sull’Europa orientale. In questo senso si presenta come il campione della rivincita postcoloniale. Tuttavia, la Cina non propone un modello alternativo globale, egualitario e antisviluppista, condivisibile dalle regioni marginali e ritardatarie, ma esalta solo se stessa come nazione tesa alla ricchezza e alla potenza, la ricaduta del cui sviluppo economico potrà sussidiariamente e occasionalmente far balenare occasioni di crescita anche alle nazioni subalterne.

Di questa configurazione di turbocapitalismo a genesi e conduzione partitica, in assenza di società civile e con una presenza minoritaria di grande proprietà privata costantemente interagente con quella pubblica, si sono date le definizioni più varie.

La dizione ufficiale (“socialismo di mercato alla cinese”) è motivata dal rimando alle origini e dal desiderio di stabilire continuità nella classe dirigente e rinnovare le fedeltà popolari a una configurazione che pure non presenta più alcun elemento comunista.

La definizione di “neoliberismo cinese” è respinta dalla retorica del mercato e della marginalità dello Stato cara ai teorici della corrente. In quella che oggi è nientemeno la seconda nazione al mondo per crescita economica, il capitalismo è stato generato e diretto fin dall’Ottocento dallo Stato, prima imperiale, poi repubblicano, oggi soi-disant comunista, così come i primi esperimenti di mercato libero nelle campagne furono prima incoraggiati e poi scoraggiati dallo Stato.

La descrizione poi della Cina in termini di economia potente, ricca di potenzialità, ma inquinata dalla corruzione e dal dispotismo è la più asfittica e improduttiva, viziata dall’incomprensione della convivenza necessaria fra pratiche politiche e economiche e dall’assioma capitalismo-libertà.

Infine, neanche la dizione preferita dalla sinistra cinese espatriata, “capitalismo di Stato”, sembra perspicua, non valendo nel caso cinese l’opposizione con un “capitalismo non di Stato”, che non si dà. La dinamica contraddittoria che agita il regime cinese contemporaneo non è certo quella fra pubblico e privato, essendo il privato esistente solo in quanto consentito e infiltrato a ogni livello dallo Stato, semmai è quella fra centro e periferia, fra tendenze centripete e centrifughe, fra smania di arricchimento dei quadri locali e correttivi e reindirizzi di parte centrale.

Probabilmente, il rimando più efficace resta quello alla varietà dei capitalismi e alle diverse configurazioni che il capitalismo prende nel coniugare natura globale e acclimatamenti locali, di cui il caso cinese è uno dei tanti, sia pure fra i più rilevanti e potenzialmente egemone. La varietà cinese riecheggia, nell’immaginario, l’assetto fordista, nel quale una politica di alti salari (sia pure qui e ora solo come promessa continuamente rinnovata) dava al mercato interno il modo di garantire la conversione monetaria dei profitti.

Nelle parole di Gramsci, “Ford dà 6 dollari al minimo, ma vuole gente che sappia lavorare e sia sempre in condizione di lavorare, che cioè sappia coordinare il lavoro col regime di vita”. Probabilmente, proprio la vacuità di una promessa non sufficientemente mantenuta (lo Stato periodicamente impone a tutte le aziende, comprese quelle straniere, rialzi salariali, proprio perché altrimenti i salari ristagnerebbero o sarebbero spinti ancor più verso il basso) induce nella fase presente all’esternalizzazione il regime cinese, alla ricerca di nuovi territori dove realizzare quei profitti che il territorio nazionale, popolato di lavoratori a bassa e/o occasionale retribuzione, continua a non poter garantire.

In ogni caso, una rassegna dei principali movimenti che hanno configurato il regime cinese contemporaneo può gettare qualche luce sulle ragioni della perdurante innominabilità del caso cinese, a oltre trent’anni dal suo varo.

Le premessePremessa del regime cinese attuale, emerso dalla svolta rappresentata dalle Riforme e Apertura di Deng Xiaoping del 1979, fu la sconfitta della rivoluzione proletaria. Una volta esauritasi la Rivoluzione Culturale (1966-69), la disfatta nella battaglia contro il “diritto borghese” spianò la via alla ripresa del percorso prerivoluzionario.

Si ricorderà che nel 1976 i pochi dirigenti della rivoluzione culturale rimasti al potere lanciarono un’ultima iniziativa di contrasto della riformazione della borghesia nella società postrivoluzionaria. Senza la mobilitazione delle masse in una rivoluzione permanente (ancorché ridefinita “continua”, per aggirare il rimando trotzkista), in un riscontro con la “repubblica tumultuaria” in Machiavelli o con la “multitudo” portatrice di “potentia”costantemente scagliata contro la “potestas” dell’ordine costituito in Spinoza, lo scambio fra equivalenti e il principio “a ciascuno secondo il suo lavoro” (raccolti sotto la dizione “diritto borghese”) avrebbero infatti potuto trasformare lo Stato da agente della rivoluzione in gestore dell’economia, polarizzato la popolazione in dirigenti e diretti, dato origine a un ceto di gestori di un’economia di crescita, abbandonata la tensione verso l’eguaglianza, disperso la classe operaia e disgregati i collettivi contadini, insomma riformato una classe grande e piccolo borghese urbana, in posizione di privilegio economico e normativo. Il rilancio dell’iniziativa rivoluzionaria resse tuttavia solo pochi mesi e si concluse con l’estromissione e l’incarceramento dei promotori.

Nel biennio 1977-79 il regime cinese denunciò il socialismo egualitario maoista come “socialismo della povertà” e riprese la strada (che la rivoluzione maoista aveva frenato) dello sviluppo economico pianificato diretto dallo Stato, varando le “quattro modernizzazioni” (l’industria, l’agricoltura, la tecnologia, l’esercito) ed equiparando così tout court rivoluzione e crescita. Si confermava ancora una volta che quando lo Stato proletario contrasta la povertà non con la lotta contro l’ineguaglianza ma con la crescita economica rischia di cambiare colore e di virare dal rosso al nero.

La prima svoltaSullo slancio del biennio, si manifestò la prima grande svolta della contemporaneità cinese. Le riforme di Deng Xiaoping del 1979 coinvolsero nel progetto sviluppista la parte allora maggioritaria della popolazione, quella rurale. Sciolte le Comuni Popolari (le organizzazioni collettive che gestivano tutti gli aspetti della vita contadina), i contadini furono spronati ad arricchirsi, in competizione fra loro, producendo prodotti agricoli diversificati in proprio e avviando attività imprenditoriali, con assunzioni di manodopera salariata, per la trasformazione di tali prodotti. Fu l’epoca dei mercati privati e delle piccole e medie imprese agricole, che promosse potentemente sia la produzione di beni non strategici (diversificazione delle colture, prodotti dell’industria leggera) sia la polarizzazione di classe.

Alla strategia fu dato il nome di “socialismo di mercato alla cinese”, nome apparentemente incongruo ma che riprendeva invece coerentemente le politiche di parziale liberalizzazione dell’economia agricola che erano già state nei primi anni sessanta di Liu Shaoqi, presidente della repubblica, contro cui la rivoluzione culturale aveva efficacemente lottato, note col nome di “tre libertà e una garanzia” (responsabilità del produttore per i profitti e le perdite, mercato libero, campi privati a gestione famigliare). Ma i mercati capitalistici della manodopera e delle merci nelle campagne e la formazione di una borghesia imprenditoriale rurale erano ancora visti come parte di una strategia comunista, e dovevano svolgersi in un ambito ristretto e tattico (per Chen Yi, l’economista ideologo delle riforme, il mercato doveva restare “un uccello in gabbia”).

Le riforme iniziano dunque nelle campagne, le forze economiche che qui vengono liberate sono una prima importante base di accumulazione primitiva del nuovo corso denghista; fino alla fine degli anni ottanta, quando verrà invece lasciata ristagnare a favore di una politica basata sull ‘”egemonia urbana”, la campagna segna una considerevole crescita economica con la nascita di nuove classi di piccoli proprietari terrieri, e con l’avviamento di una parziale industrializzazione tramite le imprese rurali.

La seconda svoltaLa seconda grande svolta, che segna il trapasso dalla rivoluzione all’allineamento con le nazioni capitalistiche sviluppate, si colloca nei primi anni novanta, quando lo Stato cinese abbandona le campagne, avvia il ciclopico progetto di urbanizzazione culminato ai giorni nostri con il trasferimento di oltre metà della popolazione cinese in aree urbane, terreno di crescita di una piccola e media borghesia consumista (ribattezzata anodinamente “classe media”), e apre al grande capitale occidentale, trasformando il paese in “fabbrica del mondo” e “cantiere del mondo”.

La presenza del capitale straniero fu tuttavia contenuta nelle “zone economiche speciali” (Z.E.S.), aree privilegiate per risorse e posizione geografica, rette da una normativa più favorevole che nel resto del paese allo sfruttamento capitalistico congiunto nazionale e straniero e destinate idealmente a fare da traino al resto dell’economia indigena grazie all’importazione di tecnologia, tecniche gestionali, conoscenze, canali con il mondo sviluppato.

Un brandello di ideologia rivoluzionaria sopravviveva ancora nella veste menscevica data a queste misure: all’arricchimento di pochi seguirebbe il benessere generale. Fuor di ideologia e dentro il pragmatismo che caratterizzerà il nuovo corso all’insegna della depoliticizzazione, con le Z.E.S. dapprima istituite lontane dal “centro” e poi sempre più diffuse in forme via via più sofisticate (aree di libero scambio e quant’altro) si avvia una rottura dell’assetto statale basato sul comando assoluto verticale del centro che controlla e distribuisce tutte le risorse. Un processo di “sovranità graduata” si accompagna a una fortissima decentralizzazione amministrativa.

La “liberazione del pensiero”, che pone ideologicamente la pratica contro l’ideologia del maoismo e avvia un vasto processo di depoliticizzazione, fa il paio con la teoria economica detta in inglese del trickle-down (sgocciolamento), ovvero delle briciole che cadono dalle mense dei ricchi: che prima si arricchisca una parte della popolazione, (perché) arricchirisi è glorioso, gli altri ne avranno successivamente beneficio e condivideranno la gloria del futuro individuo riformato, aperto e proprietario.

Le due grandi leve che hanno consentito la rapida crescita indigena con aumenti a due cifre del PIL annuo per un ventennio sono state da un lato la disponibilità di grandi masse di capitale straniero in cambio di manodopera disciplinata e a basso costo e dell’accesso alle materie prime e ai mercati interni, dall’altro l’avvio di una politica del credito/debito fra centro e periferia che ha arricchito a dismisura le élites regionali legate al Partito comunista e messo in libera circolazione un’armata di centinaia di milioni di contadini trasformati in manovali della grande e piccola urbanizzazione.

Il meccanismo è semplice: localmente, i terreni agricoli vengono innanzitutto sgombrati dai coltivatori (con trasferimenti coatti in altre aree o la loro messa sul mercato come manodopera non qualificata) e poi dichiarati edificabili, con un aumento immediato del loro valore di decine di volte. Su tali terreni si attuano progetti edilizi grazie all’accesso indisturbato ai fondi pubblici, tramite il prestito delle banche di Stato, che a loro volta rimoltiplicano il valore delle aree.

La comune appartenenza all’unico accesso alla classe dirigente, ovvero la militanza di Partito, stabiliscono immediatamente nessi diretti e sottratti alla sorveglianza di massa fra il direttore di banca che concede il prestito, lo Stato che finanzia la banca con fondi pubblici, l’imprenditore che vince l’appalto, l’amministratore locale che gestisce il piano regolatore, mentre le maestranze bisognose di lavoro non inceppano il meccanismo, che almeno parzialmente è creduto parte di un piano generale di aumento del benessere nazionale.

Il risultato è quello odierno: una consistente popolazione di subalterni vaga di cantiere in cantiere, di fabbrica in fabbrica, di mansioni a basso valore aggiunto regolate dall’economia degli algoritmi, di megalopoli in megalopoli, sottopagata, con ridotta previdenza sociale e basso prestigio in una condizione che è quella del non poter rimanere in città e allo stesso tempo non poter tornare al proprio villaggio; il territorio è devastato dalla speculazione edilizia, che l’ha coperto di cemento spesso invendibile e inutilizzato (viaggiando in treno per i quattrocento chilometri che separano le grandi città di Nanchino e Suzhou, nel Delta del Fiume Azzurro, dal finestrino non si vedono che grandi distese di edifici residenziali a schiera, immensi centri commerciali, viluppi di superstrade, sopraelevate e TAV, e le cosiddette “città fantasma”, agglomerati urbani sfitti e invenduti), il debito cinese calcolato in sei volte il PIL, uno dei maggiori del mondo, la concentrazione del 44% delle ricchezze del paese nelle mani del 4% della popolazione, fatta quasi esclusivamente di figli, nipoti e pronipoti degli alti quadri dirigenziali del Partito. Nelle parole di uno studioso cinese contemporaneo, “con le riforme sono peggiorati tutti i parametri, l’aria, l’acqua, la terra, la politica, l’educazione, i rapporti umani, la politica, a eccezione del PIL”.

Il “miracolo” cinese basato sulle esportazioni del made in China, sullo sfruttamento della mano d’opera a basso costo e sugli investimenti esteri si è oggi trasformato in “ascesa” cinese: le sue basi sono le infrastrutture materiali e immateriali che irretiscono dapprima il centro e l’ovest del paese, su cui in passato non si era puntato per dare vantaggio alle zone costiere, e finalmente vanno verso l’Asia e l’Africa con l’indefinito, flessibile ma reale piano delle vie della seta marittima e di terra battezzato la “Nuova Via della Seta” (o OBOR (One Belt One Road), occasione di investimento di surplus, esportazione di modelli urbanistici posticci, apertura di nuovi mercati basati sul controllo logistico, consolidamento e creazione di alleanze strategiche etc etc; sono il passaggio dal made in China al created in China, con un investimento sulla “conoscenza” che va a ridefinire questa ultima come una delle forze trainanti del sogno cinese. Sì, perché al miracolo e all’ascesa si è voluto, in un alternarsi di cosmesi, fare il verso al sogno americano sbarazzandosi del contributo più caratteristico che la Cina abbia prodotto nella modernità: il conflitto.

Bisogna dunque riformulare queste auto-narrazioni mirabolanti dal punto di vista delle trasformazioni di classe. Nei primi anni novanta si avvia un grande piano di ristrutturazione delle aziende di stato, ciò ha significato lo sgretolamento della classe operaia. Non è solo il sangue sparso al tempo della repressione del Movimento di Tienanmen dell’89 a rendere possibile questo compito, se la rivoluzione culturale aveva visto, fra le altre cose, un certo protagonismo operaio potenzialmente capace di rimettere in discussione la reificazione della classe emersa nella Cina maoista all’indomani del ‘49, la sua radicale negazione associata allo sviluppismo ha creato un deserto culturale e politico che, a giusto titolo, passa col nome di post-socialismo.

Al posto della “vecchia” aristocrazia operaia va formandosi quella dei nongmingong, corpo docile e sfruttato del miracolo cinese. È questa nuova classe di contadini che vanno a fare gli operai ma a cui non è consentito di divenirlo a pieno radicandosi nel mondo urbano, se non ai suoi margini, che va a costituire il grosso del mondo dei subalterni attuale. Dopo trent’anni di edificazione del miracolo (manifattura ed edilizia) si contano quasi trecento milioni di nongmingong, termine ambiguo e paradossale che sostituisce l’iniziale appellativo di “teppa” (liumang) e che oggi solo in parte è sostituito dal termine “nuovi operai” (xin gongren). Dai primi anni duemila, al decrescere delle proteste della vecchia classe operaia, aumentano quelle della nuova che, dopo la nuova e avanzata legge sul lavoro del 2008, vede un forte protagonismo operaio con scioperi di massa nel 2010.

Questi scioperi non riguardano più solo il salario e le condizioni lavorative, ma anche la sfera della riproduzione sociale: casa, famiglia, istruzione, sanità, pensione… Riguardo alla rappresentanza sindacale, è tema di questi giorni, essa è ancora inesistente, se per sindacato non si intende quello statale-padronale offerto di grazia dal partito. La seconda generazione di nuovi operai è più conflittuale della prima, è sul terreno della riproduzione sociale che vede agire una serie di organizzazioni autonome, particolarmente nella regione del Guangdong, che esprimono una forte coscienza di classe. Il numero degli operai nella manifattura scende costantemente, l’ascesa cinese si basa sempre più sullo sfruttamento del lavoro nei servizi.

Le lotte dentro la fabbrica e il regime dei dormitori segnano il passo ed emergono quelle per il diritto alla città. È su questo piano che bisogna leggere i conflitti di classe attuali in Cina, qui i subalterni confinati nei margini urbani, con una cittadinanza di serie b incontrano il potenziale conflittuale degli strati più bassi della classe media. Una classe giovane e a cui per “avere successo” nelle grandi metropoli non basta la retorica del sogno e dell’ascesa (realizzazione dell’individuo proprietario in una nazione forte), il lavoro gli ha assorbito tutti gli spazi della vita, il capitale sociale e culturale è interamente catturato da ritmi lavorativi senza più margini, e l’aspettativa verso il futuro si riduce, partendo dalla considerazione che l’acquisto di una casa è divenuto un privilegio, una buona istruzione all’estero anche, relazioni sociali fuori dal bruto interesse strumentale rare. Sopra i subalterni e lo strato basso della classe media, troviamo una classe media che è stata costruita dall’ingegneria sociale dei dominanti dalla seconda metà degli anni novanta.

Il discorso della “classe (lett. “strato”) media” ha sostituito quello di “classe” negli studi accademici, nell’ideologia governativa e nei media. Espressione della cultura dominante, la classe media è definita in sostanza solo dallo stile di vita e dai consumi, dal punto di vista sociologico è numericamente esigua (11% della popolazione), concentrata nelle grandi aree urbane. Dal punto di vista ideologico, essa funziona come rappresentazione della società del moderato benessere e al contempo serve a oscurare l’esigua minoranza della classe dominante (3%).

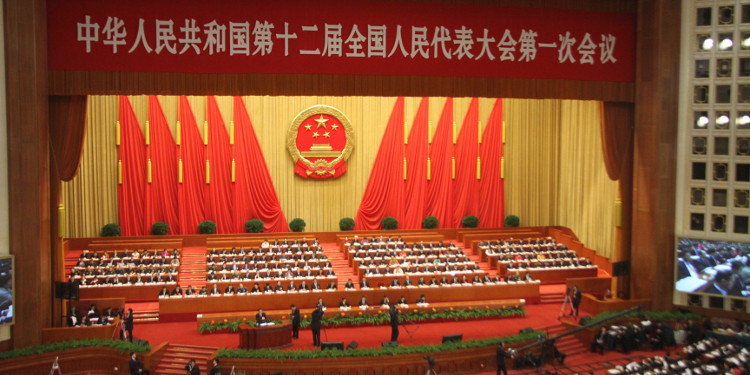

Due elementi sovrastrutturali sostengono la crescita cinese. La concentrazione del potere nel Partito/Stato, che a tutt’oggi non trova contraltari e che ha prevenuto la nascita di una grande borghesia al suo esterno covandola al suo interno; l’ideologia dello sviluppo economico come unico valore condivisibile e (in teoria) accessibile alle masse, coniugata con lo sciovinismo di grande nazione. Il potere, indiscusso, è esercitato dalla presenza negli apparati politici, economici, culturali di funzionari di Partito, al tempo stesso dirigenti, manager, direttori, rettori, presidi ecc., e dalla gestione e presidio della società effettuati da circa 90.000 quadri, uno ogni 14 Cinesi, oltreché dall’assenza di correnti e fazioni nel Partito (vedi p. es. l’elezione di Xi Jinping a “presidente a vita” avvenuta quest’anno con 2 astenuti e 1 voto nullo su 2.958 votanti). Questo strapotere si giustifica col passato glorioso del PCC, ma anche con l’abilità dimostrata nel tenere il paese unito dopo l’implosione dell’URSS, e infine per la fedeltà alla promessa di perseguire la crescita economica senza ripensamenti.

Lo sciovinismo, con punte parossistiche (p.es. in occasione del conflitto col Giappone a proposito delle isole Diaoyu/Senkaku furono malmenate le comunità giapponesi in Cina) è oggi il cemento della nazione, ma è un atteggiamento antico, risalente alla metà dell’Ottocento, quando la Cina, perseguendo il progetto di diventare ricca e potente quanto l’imperialismo europeo occidentale, nordamericano e giapponese che si affacciava allora alle sue coste, onde difendersene, circoscrisse le procedure della modernizzazione nel campo dell’ “utile”, contrapposto al “fondamento”, che doveva restare indigeno e immune da contaminazioni. D’altra parte, più di recente, Deng Xiaoping ammoniva ancora, a proposito della sua politica di apertura all’estero opulento, che “quando si aprono le finestre, entrano le mosche”.

Le riforme e aperture, vale a dire il mettersi al passo col mondo capitalista e divenire così uno dei poli centrali della globalizzazione capitalista, hanno reso vacuo, ma non innocuo, il nazionalismo post-socialista. La categoria di popolo e quella delle masse intese come essenze unificanti non riescono più a svolgere il proprio compito, la società è costituita da gruppi, interessi, valori differenti e complessi, spesso in conflitto spesso giustapposti. Basti qui fare l’esempio della cittadinanza: se in passato la discriminante era l’appartenenza al mondo urbano o a quello agricolo, oggi l’accesso alla città e ai diritti è condizionato da dispositivi basati sul punteggio, cioè sul valore del capitale umano. Sovranità graduata con caratteristiche cinesi.

Tuttavia, ancor più potentemente di queste modalità di fidelizzazione al regime, opera il denaro, presentato come il mezzo e fine di ogni esistenza, il cui accumulo è costantemente suggerito dalla spinta al consumismo e agevolato, oggi, dalle modalità d’indebitamento in rete, virtuali, istantanee. Il fascino dell’inorganico nel senso di W.Benjamin (la parte immateriale, comunicativa della merce dentro la più ampia nozione di feticcio), della merce e del consumo, diviene dominante negli anni novanta, la sua base è nella mercificazione dell’abitare e nella riforma dell’istruzione.

La cultura intesa come stile di vita diviene centrale. Oggi investe tutti i campi della vita, l’ascesa cinese poggia infatti nella spinta al consumo interno, le piattaforme digitali, smaterializzando l’inorganico, svolgono il ruolo di spinta al consumo delle famiglie fin dentro i villaggi di campagna. È quindi la vita quotidiana e la riproduzione sociale a divenire il luogo dove si manifestano con maggiore evidenza le intricate relazioni di potere. Se nella Cina maoista il denaro era praticamente assente, se s’eccettuano le piccole somme per le piccole spese, essendo tutto il resto distribuito dallo Stato, si misura quanto stili e tempi del capitalismo finanziario abbiano permeato la vita cinese contemporanea, dove perfino il gioco in borsa (permesso solo nelle due uniche borse nazionali di Shangai e Shenzhen) è diventato una modalità consueta anche per pensionati e casalinghe.

Il momento attualeAttualmente, il rallentamento della crescita che subisce la contemporaneità cinese ha innescato un’accelerazione dell’espansione economica (e militare) all’estero, mirante all’acquisizione di nuovi territori e di nuove alleanze per la valorizzazione del capitale nazionale, oltre che di nuovi dispositivi di fidelizzazione interna e internazionale basati sull’esportazione del “modello cinese” (arricchimento selettivo delle classi medie tramite la crescita guidata dallo Stato, in un contesto di soffocamento dei conflitti), in grado di alimentare l’orgoglio patrio e la speranza in nuove occasioni per arricchirsi.

Insieme al mastodontico progetto della Nuova Via della Seta già menzionato, il regime cinese ha formulato un piano di rinnovamento del sistema produttivo che termina enfaticamente nel 2049, a cento anni dalla fondazione della Nuova Cina. Sulla base di una visione telelogica dello sviluppo caratterizzato da diverse fasi in successione poste come naturali e indiscutibili, vengono considerati i limiti della produzione manifatturiera basata sulle esportazioni, di bassa qualità, i limiti dati dalla rincorsa alla quantità e alla velocità. Si punta ora alla qualità e al valore aggiunto.

Centrale è dunque tutto il discorso dell’economia della conoscenza, del suo impiego nella ricerca scientifica, nell’innovazione tecnologica, nell’informatizzazione e nella creazione di piattaforme digitali capaci di far convergere diversi settori della produzione, dell’educazione e ricerca, delle istituzioni. Dalla biomedicina all’aerospaziale, dalle nuove reti della comunicazione alla produzione di energia tradizionale e “verde”, dall’ingegneria alla logistica alla robotica, alla chimica, al design e imballaggio fino ai nuovi sistemi informatizzati e i nuovi macchinari per l’agricoltura la nuova direzione, dal nostro punto di vista, non tanto e non solo deve essere analizzata dentro quel più vasto discorso di critica verso le concezioni sociologiche ed economicistiche dominanti sul post-industriale o società dell’informazione/ società delle reti, ma anche, nello specifico cinese, dal punto di vista dei dispositivi governativi e delle ricadute sulla produzione della soggettività contemporanea.

Ci limitiamo qui a sottolineare come la logica di questo sviluppo basato sulla conoscenza enfatizzi la produzione di qualità (gaoduan, high end) oscurando nel contempo tutti i soggetti coinvolti nella produzione dei servizi a basso valore aggiunto che sono comunque la base necessaria e sfruttata su cui si edifica lo spazio urbano dell’immateriale; si enfatizza e si stimola la produzione di un soggetto che sappia affidarsi solo su se stesso, e che per questo rincorra un alto livello di istruzione e di iperspecializzazione e accumuli continuamente capitale sociale e culturale per la competizione nel mercato della produzione e riproduzione sociale; innovazione, sviluppo, creatività e via dicendo sono la chiave di volta con cui le nuove forme di esclusione ed espulsione sociale, tradizionale sfruttamento del lavoro vengono ulteriormente legittimate.

Infine, il socialismo di mercato, espressione orwelliana di una neolingua capace di svuotare di senso i concetti ed alienare il significato al significante, si rivela in questo piano che vuole ridefinire la posizione della Cina presente e futura nella divisione globale del lavoro, come “operare secondo la logica del mercato e sotto la guida del governo”. Stato e mercato, pur nelle contraddizioni che emergono tra stato centrale e locale, tra piccole, medie e grandi imprese, appaiono come gli unici attori legittimati a governare su scala globale il capitalismo alla cinese.

ConclusioniSe questa descrizione del regime cinese coglie qualche elemento reale, si pone la questione di come si possano formare in esso soggettività rivoluzionarie estranee alle logiche egemoniche e in grado di esprimere un’alternativa che riprenda i temi dell’abolizione dello sfruttamento e dell’eguaglianza. Come già accennato, il ribellismo è vivace: scioperi spontanei costellano la quotidianità cinese. Ma il quadro in cui si inseriscono rientra ancora pienamente nell’ “accesso al miglioramento economico”, anche se la frustrazione che segue le frequenti sconfitte delle lotte alimentano lo scontento e la disillusione che storicamente rappresentano il brodo di coltura dell’autonomia. Una certa estraneità dai valori ufficiali si coglie anche nelle culture digitali emergenti, spesso capaci di porsi come strumento e linguaggio utile a costruire forme di auto-organizzazione, ma più spesso disponibili a divenire risorsa per le varie strategie del mercato, per l’assoggettamento della vita, per la produzione di soggettività docili e performanti dentro la monotona cacofonia dell’urbano globale.